«Красный граф» в Казани

Владимир УРЕЦКИЙ

Владимир Янович Урецкий родился в 1966 году, член союзов журналистов России и Республики Татарстан, действительный член Императорского православного палестинского общества (ИППО), исследователь русской культуры в Республике Татарстан, общественный деятель. Автор публикаций в старейших российских журналах

В начале XX века в доме городского казанского архитектора Константина Саввиновича Олешкевича (1873–1937) произошёл драматический инцидент. Олешкевич пригласил своего обидчика к себе домой и под угрозой револьвера ударил хлыстом. Потерпевшим оказался недоучившийся студент Петербургского технологического института, будущий автор «Петра I», «Хождения по мукам», «Аэлиты» и других всемирно известных произведений, русский и советский писатель граф Алексей Николаевич Толстой (1883–1945). К тому времени Константин Олешкевич уже внёс значительный вклад в формирование архитектурного облика Казани. По его проектам в стиле модерн будут построены здания, среди которых его собственный дом по ул. Муштари, 33, дом купца Чукашева на улице Горького, 19, учебный корпус промышленного училища (ныне КНИТУ на улице К. Маркса, 72), здание Шамовской больницы (сегодня это отель TASIGO Kazan Palace на улице Калинина, 3Б) и другие. Знакомство Олешкевича и Толстого состоялось в конце 1905 года, когда граф с молодой женой Юлией Рожанской и сыном приехали в Казань к родителям Юлии, жили они в деревянном доме на улице Ново-Горшечной, 30 (сегодня это улица Бутлерова, дом не сохранился). Семьи Алексея Толстого и Константина Олешкевича подружились, они часто проводили свободное время вместе. Однако в один из дней Константин, приревновав Алексея к своей жене, решил наказать его таким способом. Толстой не остался в долгу, на следующий день он подстерёг Олешкевича на улице, когда тот ехал в коляске на службу, и отхлестал нагайкой. Зная буйный нрав архитектора и опасаясь продолжения взаимных побоев, Алексей Толстой спешно выехал в Петербург, даже не захватив с собой молодую жену и ребёнка. Однако не только этот драматический инцидент связывает одного из самых талантливых и ярких советских писателей, известного в СССР под ироничным прозвищем «красный граф», с Казанью.

Алексей Толстой появился на свет 10 января 1883 года в городе Николаевске, расположенном юго-западнее Самары. Но родился он не в доме своего отца, графа Николая Александровича Толстого (1849–1900), а в доме председателя земской управы Алексея Аполлоновича Бострома (1852–1921). Этот человек сумел покорить сердце матери Алексея, русской писательницы Александры Леонтьевны Толстой (урождённой Тургеневой, 1854–1906). Александра Леонтьевна приняла непростое решение и, оставив троих детей своему мужу, ушла к Бострому. В юности Алексей узнал, что его родным отцом был граф Николай Толстой, а не Алексей Бостром, чью фамилию и отчество он получил при рождении. И только в семнадцать лет, после смерти отца, Алексей Толстой унаследовал графский титул и около тридцати тысяч рублей.

Впервые Толстой увидел Казань в конце мая 1901 года. После окончания Самарского реального училища он отправился в Петербург, чтобы поступить в Технологический институт. Вместе с сопровождавшей его матерью они плыли на теплоходе по Волге до Нижнего Новгорода. Во время остановки в Казани Алексей с интересом знакомился с городом. О своих впечатлениях он писал в письме своему отчиму Алексею Бострому: «Был в Казани – очень понравился город, лучше Нижнего, хотя и меньше, на всём лежит аристократический отпечаток, что ни говори – университетский город».

Летом 1902 года Алексей Толстой вновь посетил Казань, на этот раз проездом, с ночёвкой. Он направлялся на Сюгинский стекольный завод Елабужского уезда Вятской губернии (ныне ОАО «Свет», г. Можга) для прохождения студенческой практики после окончания первого курса Санкт-Петербургского технологического института. Управляющий заводом инженер-технолог Сергей Александрович Шишков приходился Толстому троюродным дядей. В его доме Алексей провёл всё лето. Стеклянное производство привлекло его внимание, он изучал его детально и всерьёз, желая попробовать выдуть хотя бы одну баночку. В то время в нём ещё не проснулся писатель, хотя писать он начал с десятилетнего возраста. В юности написал много стихотворений, поэм, рассказов, но относился к этому увлечению как к игре: накатывало, начинал писать, а потом всё это забрасывал и забывал. Однако Алексей уже подмечал детали, небольшие события, взаимоотношения людей. Наблюдения, полученные в Елабуге, нашли своё отражение в романе «Хромой барин» и пьесе «Касатка». А в повести «Мишука Налымов» («Заволжье») Толстой использовал внешность и некоторые черты характера Сергея Шишкова.

В июле 1905 года Алексей Толстой снова в Казани. Он вместе с семьёй приехал на лето к родителям жены. Отец Юлии Васильевны, практикующий в Казани (ранее в Самаре) врач, доктор медицины Василий Михайлович Рожанский (1853–1914), владел домом в Казани и дачей в Верхнем Услоне. В кругу семьи Рожанских Алексей жил довольно спокойно, посвящая часы досуга поэзии. Однако его увлечение литературой в семье считали несерьёзным, полагая, что он повзрослеет и всё пройдёт. Как и раньше, Алексей находил отдушину в письмах к родителям, где был по-прежнему откровенен и рассказывал обо всём, что с ним происходило. К началу учебного года, оставив маленького сына в семье Рожанских, Алексей Николаевич и Юлия Васильевна возвращаются в Петербург. Юная жена была слушательницей женских медицинских курсов. В столице они стали свидетелями событий первой русской революции. Высшие учебные заведения были закрыты, а помещения отданы солдатам царской армии. В результате в ноябре 1905 года Толстые вернулись в Казань, где провели около двух месяцев. В это время здесь развернулись революционные события: массовые забастовки на фабриках и заводах (стачки алафузовских рабочих), вооружение рабочих дружин и их столкновения с правительственными войсками. Алексей Толстой не принимал непосредственного участия в этих событиях, но они привлекли внимание начинающего писателя к народной жизни, психологии и чаяниям простых людей. В это время Толстой писал много стихов, пытался издавать в Казани газету, но разрешения на это не получил. Однако Алексей твёрдо решил посвятить свою жизнь писательскому делу. В Казани исполнилась его мечта: были опубликованы стихи, напечатанные в либеральной газете «Волжский листок», редакция размещалась в здании Пассажа (ул. Кремлёвская, 17). Газета носила общедемократический характер: широкий охват читательской аудитории, разнообразие материалов и солидный авторский коллектив приносили «Волжскому листку» большую популярность. 6 декабря в этой газете появилось стихотворение Алексея Толстого «Далёкие», 18 декабря – «Сон» и 1 января 1906 года в праздничном номере «Волжского листка» – стихотворение «Новый год». Стихотворения интересны как отклик на события революции и ценны искренним сочувствием к её героям. В письме из Казани от 7 января 1906 года Алексей Николаевич писал своей матери: «Посылаю тебе одно из напечатанных моих стихотворений, у меня их поместили всего три, и заметку, касающуюся тебя, мама». Это была его первая публицистическая заметка «Письмо в редакцию» о проблемах учителей народных училищ города Казани от 9 декабря 1905 года. Таким образом, именно в Казани Алексей Толстой начал свою литературную деятельность, о чём позднее вспоминал: «Основные причины, приведшие меня в литературу, были причинами социальными». Здесь он встречался с прогрессивной интеллигенцией, впечатления от жизни того времени легли в основу переживаний и раздумий Ивана Ильича Телегина в романе «Хождение по мукам». В Казани Толстые встретили рождественские праздники и новый, 1906 год. 13 февраля 1906 года для окончания института Толстой вернулся в Петербург. Но из-за студенческих беспорядков институт был закрыт, начались аресты, многие студенты выехали за границу. Алексей Николаевич, намереваясь продолжить обучение в Королевской Саксонской высшей технической школе в Дрездене, покидает Россию. Однако спустя несколько месяцев он возвращается на родину. Вновь Казань Толстой посетит в середине июля 1906 года, но ненадолго. 25 июля он получает известие о смерти матери и выезжает на её похороны. Следующая встреча Толстого с Казанью состоится в октябре 1941 года. За это время в его жизни и стране произойдёт множество значительных событий. Судьба и творчество Алексея Николаевича полны тайн и противоречий, которые до сих пор вызывают интерес у исследователей.

Во время Первой мировой войны, в декабре 1914 года, Алексей Толстой вместе со своей третьей женой, поэтессой Натальей Крандиевской (1888–1963), отправляется на фронт. Он становится военным корреспондентом газеты «Русские ведомости», а она – сестрой милосердия. Алексей Николаевич писал: «Мы даже не знали, любим ли мы нашу страну. Или так, проживаем в ней только. Война пробудила величайшее понятие “Отечество”. Никогда не думал, что буду писать патриотические статьи. А, в самом деле, я стал патриотом». Все свои впечатления от поездок на фронт и воспоминания жены о работе в госпитале Толстой использует в романе «Хождение по мукам». Затем произошла Февральская революция 1917 года, которую Алексей Николаевич приветствовал, горячо поддерживая грядущие перемены. Но Октябрьскую революцию он не принял. Главной претензией к большевикам было то, что, заключив Брестский мир, они отдали немцам огромные территории. Русскому революционеру Николаю Чайковскому (1850–1926) Толстой писал: «В эпоху великой борьбы белых и красных я был на стороне белых. Я ненавидел большевиков физически. Я считал их разорителями русского государства, причиной всех бед». Началась Гражданская война, голод и разруха, было принято решение бежать из России. В августе 1918 года Алексей Толстой, его жена и двое детей уезжают за границу, через Одессу в Константинополь. Долгий путь заканчивается во Франции. В Париже Толстой много работал, но денег всё равно не хватало, жизнь казалась тоскливой и неуютной. После пяти лет, проведённых в эмиграции, его отношение к покинутой родине и её новой власти изменилось. Он понял, что родина для него важнее всего. В мае 1923 года Алексей Николаевич совершил «разведывательную» поездку в новую, неизвестную ему страну – Советскую Россию. Он понимал, что сильно рискует, не был уверен, что его встретят с распростёртыми объятиями. К своему удивлению, Толстой получает тёплый приём. После чего принимает решение окончательно вернуться в Россию и летом 1923 года переезжает со своей семьёй в Петроград. Поначалу было очень трудно, часто приходилось занимать деньги у друзей, чтобы купить на базаре продукты и необходимую одежду. Квартира была тесной, а посуда и столовые приборы сделаны из простого железа. Питались Толстые скромно: на первое – щи, на второе – варёное мясо из тех же щей с хреном. Алексей Николаевич по-прежнему пытался заработать на жизнь литературным трудом, но долгое время не мог достичь успеха. Его семья оказалась на грани голода, но он не сдавался. Толстой был авантюристом, любил риск и верил в свою удачу, понимал, что нравится публике, как никто чувствовал конъюнктуру и умел писать книги, которые хорошо продавались. Однажды Алексей Толстой встретил своего давнего знакомого, писателя Павла Елисеевича Щёголева (1877–1931), и его жизнь изменилась к лучшему. Павел Щёголев был членом Чрезвычайной следственной комиссии, которая в 1917 году занималась расследованием преступлений Николая II, министров и приближённых к царю лиц. Вдвоём с Алексеем Толстым они написали пьесу «Заговор императрицы», где речь шла о желании Александры Фёдоровны заключить сепаратный мир с Германией и вместе с Распутиным захватить власть для царевича Алексея. Именно документы, собранные Щёголевым, стали основой для написания пьесы. В результате получилась историческая фальшивка, которая была талантливо написана и имела большой успех у советской публики. А спектакль с одноимённым названием стал одним из наиболее популярных, только в столице он шёл одновременно на сценах шести театров. Ещё одним ярким примером исторической фальсификации, созданной двумя друзьями, стал «Дневник фрейлины Анны Вырубовой», впервые напечатанный в журнале «Минувшее», № 1–4, 1927–1928 гг. Это было искажение исторических фактов, нарочитое придание им сенсационности на фоне всем известных исторических событий. Ведь Щёголев располагал протоколами допросов Анны Вырубовой и знал, что роль Григория Распутина была совсем не такой, как её придумал Толстой. Но сделал Алексей Николаевич это в высшей степени искусно и с высочайшим профессионализмом. Что дало возможность иметь огромный успех у читателя и хорошо заработать.

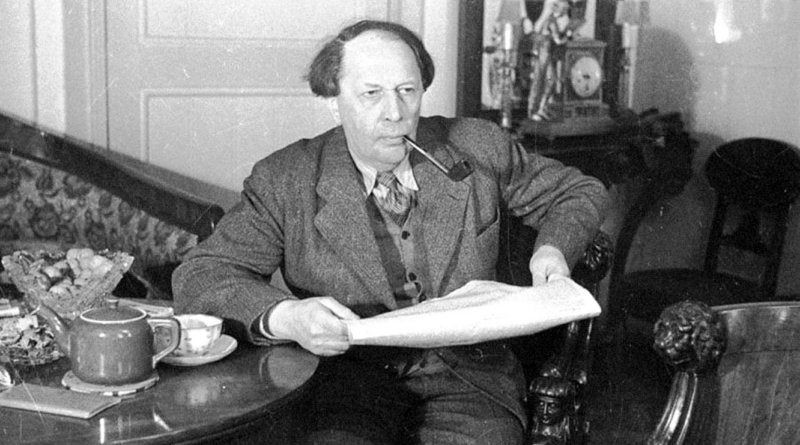

В 1927 году Алексей Николаевич писал одному из своих друзей в Берлин о проведённых на родине четырёх годах: «За это время мне удалось собрать коллекцию картин европейского значения. Это – моя гордость». О благосостоянии Толстого ходили легенды. В 1928 году семья перебралась из Ленинграда в Детское село, бывшее Царское, там писатель жил в роскошном десятикомнатном особняке, имел прислугу и автомобиль. Писатель Михаил Пришвин (1873–1954) называл их дом «единственным в стране реликтом московского быта». Да, Алексей Толстой был очень требователен к материальной стороне жизни: любил роскошь, любил красиво одеваться, ходить в рестораны. Будучи одним из любимых писателей Сталина, он всегда бравировал высоким происхождением. Выступая на VIII съезде Советов, Вячеслав Молотов сказал: «Товарищи. Передо мной здесь выступал всем известный писатель Алексей Николаевич Толстой. Кто не знает, что он – бывший граф Толстой. А теперь он товарищ Толстой. Один из лучших и самых популярных писателей земли советской. Но перемена-то произошла в лучшую сторону». Хотя у Толстого было много недоброжелателей и завистников. В одном из ресторанов произошёл неприятный инцидент. На Алексея Николаевича напал писатель Всеволод Вишневский (1900–1951) со словами: «Пока мы здесь кровь проливали за советскую власть, некоторые там по “Мулен-Ружам” прохаживались, а теперь приехали на всё готовенькое!» После этих слов он запустил в Толстого бутылкой.

Алексей Толстой вспоминает о Казани в повести «Гадюка», написанной в 1928 году. Героиней повести стала дочь казанского купца Ольга Зотова. Толстой подробно рассказал о захвате города белочехами: перед нами встают картины Гражданской войны, ярко описаны улица Проломная (ныне ул. Баумана), пожар в доме Зотовых, военный госпиталь, где встречаются герои рассказа: «Ночью весь госпиталь был разбужен. Бегали доктора, санитары, волокли узлы. Сидели на койках испуганные больные. За окнами раскатывалась бешеная ругань. В Казань входили чехи. Красные эвакуировались. Все, кто мог уйти, покинули госпиталь». В конце июня 1935 года Алексей Толстой в составе официальной советской делегации приехал в Париж на Всемирный конгресс писателей в защиту культуры. Тогда-то Алексей Николаевич и сказал давнему другу, художнику Юрию Анненкову: «Я – циник, мне на всё наплевать. Я – простой смертный, который хочет жить, хорошо жить, и всё тут. Моё литературное творчество? Мне и на него наплевать. Нужно писать пропагандные пьесы? Чёрт с ним, я и их напишу! Но только это не так легко, как можно подумать. Нужно склеивать столько различных нюансов! Я написал моего “Азефа”, и он провалился в дыру. Я написал “Петра Первого”, и он тоже попал в ту же западню. Пока я писал его, видишь ли, “отец народов” пересмотрел историю России. Пётр Великий стал, без моего ведома, “пролетарским царём” и прототипом нашего Иосифа! Я уже вижу передо мной всех Иванов Грозных и прочих Распутиных реабилитированными, ставшими марксистами и прославленными. Мне наплевать! Эта гимнастика меня даже забавляет! Приходится действительно быть акробатом. Мишка Шолохов, Сашка Фадеев, Илья Эренбург – все они акробаты. Но они – не графы. А я – граф, черт подери. И наша знать (чтоб ей лопнуть) сумела дать слишком мало акробатов? Понял? Моя доля очень трудна». Вернувшись из эмиграции, Алексей Толстой старался сделать всё возможное для благополучия своей семьи. В 1930-е годы настало время массовых политических репрессий, доносительство получило широкое распространение. Толстой вместе с Горьким и другими писателями ездил на строительство печально знаменитого Беломорканала, вместе с ними он воспел великую стройку. Это был их общий и его личный позор и трагедия. Но Алексей Толстой был благородным, не был мстительным, не писал доносов на своих коллег и многим сумел помочь. В архиве Литературного института хранится папка, заведённая на Георгия Эфрона, в которой есть ходатайства Толстого о зачислении его в институт, а затем и на переводческое отделение. Алексей Толстой заботился об Анне Ахматовой, несмотря на её неважное к нему отношение. Он сделал всё возможное, чтобы в 1940 году вышла книга стихов Ахматовой. Обращался с письмами лично к Сталину, пытался помочь несправедливо осуждённым. В 1937 году, в самый разгар сталинских репрессий, по заказу отца народов Толстой создал роман «Хлеб». Гражданскую войну и роль в ней Сталина он описал в «Хлебе» так, как хотели вождь и его окружение. Толстой писал Ромену Роллану: «Этот роман – лучшее, что я написал. Я старался сделать мой роман занимательным – таким, чтобы его начать читать в полночь и кончить под утро и опять вновь перечитать». Алексей Николаевич искренне хотел служить новой власти. Он знал, на что идёт, жил по тем правилам, которые эта власть для него установила, и писал в соответствии с этими требованиями. Он считал, что должен создавать только то, что может быть немедленно напечатано. Нет ничего, что он написал бы в стол, для души, что вышло бы за рамки дозволенного. Так сложилось, что граф стал вторым по величине советским писателем после Максима Горького, а когда тот умер – первым. Лучшим художественным произведением Алексея Толстого считается роман «Пётр Первый», писатель тщательно подходил к мельчайшим деталям. Чтобы удостовериться, какие пуговицы были на кафтане царя, отправился в Эрмитаж, нашёл сундук с его одеждой и убедился, что они гладкие, а не шершавые, как казалось на старых гравюрах, которые он изучал чуть ли не с лупой. Роман был высоко оценён властями и одновременно понравился всем, и в России, и в эмиграции. Борис Пастернак писал: «Я в восхищении от толстовского “Петра” и с нетерпением жду его продолжения. Бесподобная вещь!» Мнение Горького было таким: «Книга – надолго, если не навсегда». Иван Алексеевич Бунин (1870–1953) и Алексей Николаевич Толстой были знакомы, но их отношения не были простыми. Бунин признавал талант Толстого, считая его «редкой талантливостью» и «первоклассным работником». Однако он не мог смириться с популярностью писателя в Советском Союзе и не мог простить ему возвращения в Россию в 1923 году. Но, прочитав «Петра Первого», Иван Бунин написал в редакцию «Известий» записку: «Алёшка, хоть ты и сволочь, мать твою, но талантливый писатель. Продолжай в том же духе».

Доцент Наталия Фёдорова рассказала, что её коллега по работе, заведующий кафедрой истории СССР Казанского университета, советский историк Иван Михайлович Ионенко (1913–1989) вспоминал о встрече с Алексеем Толстым. Поводом для встречи послужило издание в 1934 году первых двух книг исторического романа «Пётр Первый». Оценка фигуры Петра Первого всегда была неоднозначной и вызывала споры, как в дореволюционный период, так и при советской власти. Выход первых двух книг о становлении Петра Первого вновь подогрел интерес к его роли в истории России и вызвал жаркое обсуждение студенческой молодёжью его трактовки Толстым. Студенты-историки Ленинградского педагогического института (ЛГПИ) им. А. И. Герцена решили лично встретиться со знаменитым писателем, чтобы довести до его сведения резолюцию своего диспута и получить из первых уст ответы на интересовавшие их вопросы. Инициатором встречи был студент ЛГПИ Иван Ионенко.

Беседа студентов с писателем состоялась в загородном доме Алексея Толстого под Ленинградом. Молодых людей встретил пожилой мужчина, вероятно, слуга или смотритель дома, и провёл смущённых посетителей к «графу», так он обращался к хозяину. Алексей Николаевич встретил студентов в халате и выглядел как настоящий граф или барин. Всё это несколько обескуражило выходцев из рабоче-крестьянской среды, но не охладило их пыл. Горячие доводы студентов о выдающейся роли Петра Первого в российской истории были им внимательно выслушаны. Понятно, что обстановка в стране менялась, прежнее негативное отношение к царям и всем их реформам уже было не актуально. Сам Иосиф Сталин теперь нередко сравнивал себя с правителями дореволюционной России, а вслед за ним и высшие советские руководители изменили отношение к Петру Первому, который представлялся теперь как великий реформатор. Что, естественно, не мог не учитывать и Алексей Толстой.

С самого начала Великой Отечественной войны Алексей Толстой начал создавать произведения для фронта. За годы войны он написал около шестидесяти публицистических материалов (очерков, статей, обращений, зарисовок о героях, военных операциях). Именно он стал автором знаменитого лозунга «За Родину! За Сталина!». Впервые этот лозунг был опубликован в газете «Правда» 25 декабря 1939 года в статье, посвящённой 60-летию Сталина. В октябре 1941 года Алексей Толстой на специальном самолёте прилетел из Москвы в Казань, куда были эвакуированы многие писатели. Провёл здесь три дня и вылетел в Ташкент. В Доме печати на улице Баумана, 19 (сегодня гостиничный комплекс «Ногай»), располагался клуб им. Г. Тукая, который некоторое время служил общежитием для писателей и членов их семей, направленных в Чистополь, Ташкент и Алма-Ату. В этом клубе Толстой дважды выступил перед казанскими и эвакуированными писателями. Его первое выступление было посвящено теме «Что такое герой и героизм». Затронул он и тему героизма татарского народа. Он обещал собравшимся: «Придёт время, и я напишу о героизме в войне представителей татарского народа». Во втором выступлении Алексей Толстой интересовался творчеством татарских писателей, рассказывал о себе и о том, что хорошо был знаком с Казанью до войны: «Казань для меня – город почти родной. Здесь я учился. Здесь произошло моё литературное “боевое крещение”, здесь же я пережил и свою первую любовь». Посетил он двух своих коллег, эвакуированных в Казань. Одним из них был французский писатель, антифашист Жан-Ришар Блок (1884–1947), который снимал комнату в татарской семье на улице Куйбышева, 14 (сегодня улица Пушкина), комната была подвальной. Об этой встрече Илье Эренбургу Толстой рассказывал так: «Жан-Ришар утешал хозяйку, муж её был на фронте: “Скоро немцев расколотят…” <…> Да что её, – добавлял смеясь Алексей Николаевич, – он и меня развеселил. Настроение у меня было отвратительное – сводки, хлеб не убран, люди повесили нос – словом, пакость, а француз-то наш спокойно мне объясняет, что Гитлер обречён, это как дважды два. Мороз ужасный, он, бедняга, не привык, пьёт чай без сахара и улыбается…» В эти же дни Алексей Николаевич побывал в гостях у поэта Демьяна Бедного (1883–1945) на улице Б. Галактионовской, 17 (сегодня ул. М. Горького), жил он там вместе со своей семьёй с осени 1941 года до весны 1942 года. Для газеты «Красная Татария» Толстой написал статью «Москве угрожает враг», которая была опубликована 19 октября 1941 года. Статьи Алексея Толстого во время войны пользовались огромной популярностью. Они публиковались в газетах и журналах, а также издавались отдельными сборниками. В 1942 году в Казани был издан сборник газетных статей Алексея Толстого «Родина». Очерк «Родина» считается самым известным произведением писателя о войне. Во время подготовки сборника к печати Алексей Николаевич приехал в Казань прямо с фронта, чтобы вычитать корректуру.

Несмотря на столь великие заслуги перед советской властью, в последние годы жизни над головой Толстого стали сгущаться тучи. Писатель Александр Фадеев (1901–1956) рассказал советскому литературоведу Корнелию Зелинскому (1896–1970) о своём разговоре со Сталиным последней военной зимой. Иосиф Сталин вызвал Фадеева в Кремль и, не предложив сесть, начал говорить, что вокруг первого секретаря Союза писателей матёрые шпионы, а он их не видит. Сталин сказал: «Ну, если вы такой беспомощный, товарищ Фадеев, то я вам укажу их имена. Павленко – крупный шпион, Эренбург – международный шпион, не делайте вид, что не знаете. Алексей Толстой – английский шпион. Почему вы их не разоблачили, товарищ Фадеев, а? Идите и подумайте над своим поведением». Но долго думать Фадееву не пришлось, Толстой избежал печальной участи «шпиона» и «врага» тем, что через несколько месяцев после этого разговора, 23 февраля 1945 года, не дожив до желанной победы, умер. По всему Советскому Союзу был объявлен государственный траур. Алексей Толстой занимал общественные посты, был академиком АН СССР, лауреатом Сталинских премий первой степени, автором огромного количества социально-психологических, исторических и научно-фантастических романов, повестей и рассказов. Но никто из государственных деятелей, кроме Прокурора СССР Андрея Вышинского (1883–1954) и Николая Шверника (1888–1970), не пришёл на его похороны. Возможно, причина была в изменившемся отношении к нему Сталина. Урна с прахом «красного графа» была торжественно захоронена в Москве на Новодевичьем кладбище.