СЛОВО

КАК ОТРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ДУШИ ЧЕЛОВЕКА

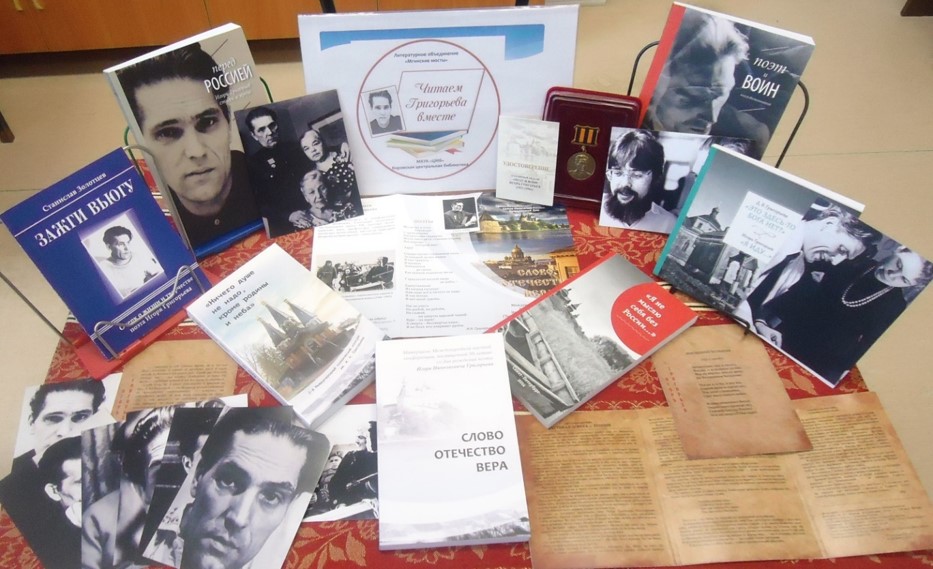

(на основе произведений Игоря Григорьева и участников краснодонской подпольной организации «Молодая гвардия»)

Людмила ГОНТАРЕВА,

г. Краснодон, ЛНР

Член Союзов писателей России, ЛНР, ДНР, Межрегионального союза писателей.

Главный редактор альманаха «Территория слова». Учитель-методист высшей категории ГОУ ЛНР «Краснодонская средняя школа № 24 имени Героя Советского Союза И. В. Туркенича», учитель русского языка и литературы.

Более 100 лет назад, в 1923 году, родился поэт Игорь Николаевич Григорьев. Участник Великой Отечественной войны, человек, отразивший в своих произведениях характер и особенности своего поколения и целой эпохи. 100 лет – много это или мало? Если измерять сроком человеческой жизни, то, несомненно, много; живи мы все по 100 лет – это можно было бы считать прекраснейшим подарком свыше. Однако иные, проживая совсем короткие жизни, совершают доблестные поступки и подвиги ради своих близких и своих потомков… 100 лет для человека – возраст почтенный и, увы, практически недосягаемый, поэтому необходимо, каждый день помня об этом, успеть оставить свой светлый след на этой земле. Игорю Григорьеву это удалось. Воин, труженик, поэт, гражданин. С особым чувством обращаюсь к его произведениям, которые открыла для себя совсем недавно, и понимаю, насколько они честны и распахнуты. Черта настоящего поэта – правдивость в каждой строчке. И вот здесь, в творчестве Игоря Николаевича, я без капли сомнения верю каждому его слову. По его стихам знакомлюсь с трагическим прошлым своей Родины, с деталями времени, в котором я не жила, но к людям того поколения, которое отстояло независимость нашего Отечества в годы Великой Отечественной, отношусь с глубочайшим уважением. Ведь во многом они были лучше нас – их чувства были чище, отношения честнее, любовь к Родине искреннее.

Знакомясь с биографией Игоря Григорьева, я невольно провела параллель между его датой рождения и датами рождения моих земляков – молодогвардейцев. Игорь Николаевич родился в 1923 году, в этом же, 1923‑м, родился Герой Советского Союза Иван Земнухов, молодогвардейцы Антонина Иванихина, Надежда Щербакова, Нина Иванцова, Евгения Кийкова… Это была настоящая золотая молодёжь начала ХХ века. Именно эти ребята без раздумий встали на защиту своей Родины и как могли противостояли фашизму. Практически все краснодонские подпольщики не узнали о Великой Победе. Игорь Григорьев был несколько раз контужен и ранен, но ему суждено было выжить и написать о страшных событиях на нашей многострадальной «огнеопасной земле».

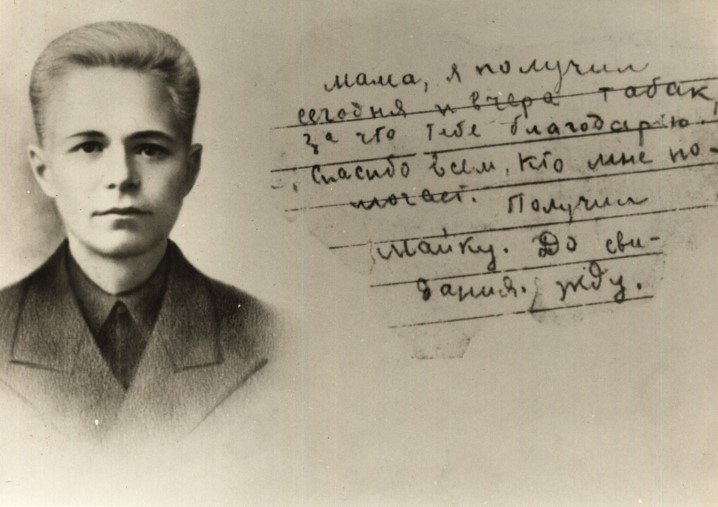

Моя работа – попытка прочитать историю по стихотворениям Игоря Григорьева, по стихотворениям, сочинениям, дневниковым записям и посланиям из застенков молодогвардейцев. Здесь ни в коей мере не идёт речь о сравнении художественных особенностей: Игорь Григорьев – мастер слова, Поэт с большой буквы; записи же молодогвардейцев притягивают своей искренностью, правдивостью, являясь прочным, достоверным отпечатком времени. Эти молодые люди не знали друг друга, расстояние между городом Краснодоном и посёлком Плюсса около 2 тысяч километров. Но их поступки, готовность противостоять врагу, надежды и ожидания были сходны.

На вероломное нападение фашистской Германии Игорь Григорьев написал очень чёткое и лаконичное стихотворение.

22 июня 1941

Вот так воскресенье

На святой Руси!

Светопреставленье!..

Боже, пронеси!

Грозна доля наша,

Пробил чёрный час:

Горестная чаша

Не минула нас.

В долгую дорогу –

С нынешнего дня.

Слёзы на подмогу –

Русская броня.

Пропадать зазряшно

Нам не привыкать…

Умереть не страшно –

Страшно умирать.

И ведь молодёжь того времени без колебаний готова была отдать свою жизнь за освобождение Родины. Скольким тогда молодым людям пришлось отправиться «В долгую дорогу – // С нынешнего дня»… Сколько их не вернулось к родному порогу…

В свою очередь, читаю архивные документы – стихотворения молодогвардейцев. Не всегда ладные, с хромающим ритмом и рифмой, но сколько в них неподдельной боли и тревоги. Олег Кошевой напишет стихотворение «Мне тяжело», где также выразит свою готовность сражаться с фашистом. К сожалению, стихотворение не датировано. Но судя по содержанию, похоже, этот текст был написан уже после 20 июля 1942 года – даты оккупации Краснодона врагом.

Мне тяжело

Мне тяжело, куда только ни глянь,

Везде я вижу гитлеровскую дрянь,

Везде ненавистная форма предо мной,

Эсэсовский значок с мёртвой головой.

Я молод. Это да, но грусть меня съедает,

Мне тяжело, что я остался в плену,

Я очень часто наших вспоминаю,

Что бьются где‑то с нечистью в бою.

И я решил, что жить так невозможно,

Смотреть на муки и самому страдать,

Надо скорей, пока это не поздно,

В тылу врага врага уничтожать!

Я так решил, и это я исполню,

Всю жизнь отдам за Родину свою.

За наш народ, за нашу дорогую,

Прекрасную Советскую страну!

Сохранилось несколько стихотворений, написанных Олегом Кошевым. Талантливый, активный, он редактировал общешкольную стенгазету, занимался в литературном кружке, выступал в художественной самодеятельности. Он мог стать писателем, врачом, учёным. Но 9 февраля 1943 года гитлеровские палачи расстреляли шестнадцатилетнего Олега Кошевого в Гремучем лесу.

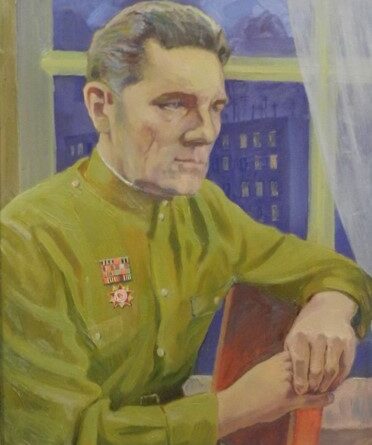

В 1943 году написано стихотворение Игоря Григорьева «Поединок». Безусловно, оно о тысячах замученных и расстрелянных. Но у меня перед глазами картина Михаила Поплавского «Олег Кошевой на допросе».

Поединок

Застыли: русский паренёк

И чужанин-пруссак.

Глаза – в глаза, зрачок – в зрачок,

Жар – в лёд, кинжал – в тесак.

Глядят – друг друга пепелят.

Пылает кровью склеп.

Спокоен, светел синий взгляд,

Белёсый – лют и слеп.

В застенке тишь как динамит,

Грозней, чем ураган.

Устал гестаповец: молчит,

Ни звука – партизан.

Лиха судьба: у паренька

Цепь руки сторожит,

Но парабеллум у врага

В руке дрожмя дрожит.

Не спрячешь злого страха в пол,

Не скроешь – прячь не прячь:

Ведь ты отвёл, отвёл, отвёл

Свои зрачки, палач.

Мальчишке пробил смертный час,

Но что твой пистолет:

Верней, точнее чистых глаз

Оружья в мире нет.

Сколько внутренней духовной силы в пленном русском юноше! И как ярко и отчётливо сумел передать это простыми словами Игорь Григорьев.

Писал стихи и Анатолий Попов, но особенно пронзительно его сочинение «Я люблю свою Родину», которое я здесь приведу.

Я люблю свою Родину

Сочинение ученика 10‑го класса Первомайской школы Анатолия Попова

Весь мир пылает в огне войны. Страшным смерчем проносится она – небывалая по силе и грандиозная по размерам – от сурового Севера до тропической Африки, сея смерть, разруху, голод и нищету.

Бьются два врага в смертельной схватке. С одной стороны – коалиция свободолюбивых стран, возглавляемая нашей Родиной, и с другой – опьянённые манией величия, дошедшие почти до безумия немецкие фашисты…

Люблю ли я свою Родину и готов ли я защищать её до последней капли крови, как подобает советскому воину?

Да, люблю! Да, я люблю свою Родину, свободолюбивую, многонациональную, за её героическое прошлое, за великое настоящее, а главным образом, за её будущее.

Я люблю её за то, что она дала всем трудящимся нашей страны новую жизнь, раскабалив их от национального и классового гнёта, я люблю её за то, что она дала всем трудящимся право на труд, на отдых и образование; она сделала человека полновласт-ным хозяином необъятных просторов.

Советский народ знает цену свободы, кровью, огромными жертвами завоёванной в 1917 году, и предпочитает умереть стоя, чем жить на коленях.

Такова воля моего народа и такова моя воля, и, когда нужно будет принести себя в жертву Родине, я не задумываясь отдам свою жизнь.

15 января 1943 года после нечеловеческих пыток Анатолий Попов был сброшен в шурф шахты № 5. Он принёс свою жизнь в жертву Родине – той Родине, которую знал, любил и в которую верил. Возможно, эта вера помогала ему в последние минуты жизни.

А разве не о такой же беззаветной любви пишет Игорь Григорьев в своей поэме «Русский урок»:

Не зряшно германцы грозили:

Красуха у них за спиной.

Россия… Россия… Россия…

Свет рушится…

– Ро-ота, за мной!

А поле глухо, да глазасто;

А лес – непрозрим, да ушаст.

В цепи нас – негусто-нечасто.

На дыбе мы. Помните нас!

…

И можешь не можешь – обязан

Добраться! Добечь! Доползти!

Душа заклинает и разум:

Не глина – Отчизна в горсти!

…

Войне только сто тридцать суток,

А тыща три ста – пред тобой.

И жарок, и злобен, и жуток,

И горестен праведный бой.

…

Нет! Сердцу – хоть чьё там – пужливо.

И до смерти хочется жить!

Но скошено взрывами жниво.

И поздно собой дорожить.

От гула звенюче и глухо,

И пьяным-пьяно без вина,

С косою Косая-старуха,

И Родина – только одна.

Сочинение Анатолия Попова возвышенно, торжественно, в чём‑то романтично; поэма Игоря Григорьева страшна и реалистична, но каждая кровоточащая строка пронизана любовью к родной земле. И действительно – таким было отношение молодёжи к своему Отечеству. К себе же, напротив, ребята относились несерьёзно, о суровых военных буднях говоря с определённой долей юмора.

В 1945 году Игорь Григорьев пишет стихотворение «Меня ранило».

Меня ранило

Было так: сперва я бёг,

А потом, с размаху, лёг.

Отходила вдруг нога.

Брешь в штанах. Полсапога.

Шапки нет. В ушах трезвон.

Прохлаждаться не резон.

От меня шагах в полста

Вылез немец из куста.

А за ним возник другой –

Не до дрыганья ногой.

То есть тут не до ноги –

Можешь, нет ли, убеги!

Я, понятно, не бежал,

Да не то чтоб и лежал.

Весь вошёл в житейский раж:

То катился, как кругляш,

То скакал – хвала прыжку! –

Заслонив рукой башку,

То сжимался аж в комок…

И ведь смылся, мог не мог.

Немало писем с фронта написал родственникам и друзьям командир «Молодой гвардии», Иван Туркенич, чудом избежавший ареста.

15 марта 1943 года на могиле своих боевых друзей он произнёс клятву:

«Прощайте, друзья! Прощай, Кашук любимый! Прощай, Люба, Ульяна, милая, прощай! Слышишь ли ты меня, Сергей Тюленин, и ты, Ваня Земнухов? Слышите ли вы меня, други мои? Вечным непробудным сном почили вы. Мы не забудем вас! Пока видят мои глаза, пока бьётся в моей груди сердце, клянусь мстить за вас до последнего вздоха, до последней капли крови! Я не сниму этой солдатской шинели до тех пор, пока последний немец как оккупант, вступивший на нашу землю, не будет уничтожен! Ваши имена будет чтить и вечно помнить великая наша страна».

Те же слова о памяти, та же боль утрат в стихотворении Игоря Григорьева «Ратоборцы», которое он посвятил своим товарищам – плюсским разведчикам:

…

Мы все на виду кочевали у смерти,

Огнём крещены и мечом.

И я не забыл обещанья, поверьте,

Как вы, не забыл ни о чём.

Всё помню: немую работу разведки,

Полёгших безусых ребят…

Под сердцем моим пулевые отметки

Доныне к погоде горят.

Доныне свинец чужеземца-солдата

Покою спине не даёт;

И тяжкий валун над могилою брата

Сжимает дыханье моё.

Нет! Я ничего не забыл, хоть и рад бы

О многом, что знаю, не знать.

И жжёт мою душу огонь нашей клятвы,

И сердце попробуй унять.

Незримую параллель, которую я попыталась провести, можно продолжать до бесконечности. Никакие расстояния не могли повлиять на силу духа, самоотверженность, честность и мужество поколения победителей. И сегодня крайне необходимо как можно чаще обращаться к тому духовному наследию, которое они нам оставили, – к их стихо-творениям, письмам, дневникам – ведь слово, идущее от сердца, всегда было и остаётся самым правдивым свидетелем исторических событий.