Дорога к храму

Александр АЛЕКСАНДРОВ

(КАСЬКИНСКИЙ)

…И устремляя в небо взгляд,

Готов уверовать хоть в чудо…

Россия, кто же виноват?

Куда идём мы и откуда?

В. Морозов

Студенческая производственная практика на асфальтобетонном заводе подходила к своему завершению. Закончив работу над отчётом, Сергей запланировал поездку в Каськи – деревню, где он родился. Расстояние небольшое, каких‑то сорок километров от Альметьевска. «Перед новым учебным годом не помешает немного отдохнуть, – думал он, собираясь в дорогу. – Побуду у мамы в деревне, наберусь сил, а затем – снова в Саратов».

Настроение вполне соответствовало планам. Решил добираться на перекладных, окружным путём через село Новоникольское. Такой маршрут выбран был не случайно, уж очень хотелось ему глянуть на церковь, на святой символ своего детства.

«Доеду до села, поклонюсь храму, а там, как когда‑то в детстве, пять километров до своей деревни пройдусь пешком». Выйдя за городские пределы Альметьевска, голосовал недолго. Старый ЗИЛ, гремя металлическим кузовом, лихо подкатил к стоявшему на дороге одинокому пассажиру и, выпустив из выхлопной трубы большую порцию пахучего, не до конца отработанного некачественного бензина и сбросив с себя часть дорожной пыли, резко остановился.

– Те куда надо?! – держа в зубах папироску, гаркнул водитель, стараясь перекричать шум двигателя.

– До Новоникольского не подбросишь?

– Могу только до развилки, надумал – айда падай, на уговоры времени у меня нет!

До какой развилки, Сергей уточнять не стал. Забрался в пропахшую соляркой кабину, шофёр с грохотом сдвинул рукоять переключателя, и самосвал, набирая скорость, покатил по дороге. Усевшись поудобнее, Сергей облокотился на дверь кабины и, подставив лицо прохладной воздушной струе, стал рассматривать меняющийся за окном пейзаж.

– Те вообще‑то куда надобно? – видимо, желая поговорить с неразговорчивым пассажиром, снова выкрикнул водитель.

– Вообще‑то в Каськи. Знаешь такую деревню?!

– А чё не знать‑то, в округе я, почитай, все деревни как свои пять пальцев знаю, такая уж у меня работа! Только не понимаю, зачем тебе выходить на развилке, ты чё, первый раз едешь по этому маршруту? Допилишь со мной до Бикасас, а оттуда до твоей деревни рукой подать – шесть километров лесом пройти одно удовольствие!

– Спасибо, но мне нужно заглянуть в Новоникольское, а края эти мне знакомы, правда, ездить приходится редко.

– Ну смотри, хозяин – барин, – согласился водитель и, пожевав папиросу, спросил: – В Альметьевске работаешь аль как?

– Работаю на асфальтобетонном заводе.

– Такой завод мне знакомый, оттуда на своём драндулете асфальт возил, возможно, там наши пути с тобою пересекались.

– Навряд ли.

– Кем работаешь?

– Битумоваром.

Мысли Сергея были заняты предстоящим отдыхом, и особого желания объяснять, что он является студентом, а на заводе проходил производственную практику, не было.

– Это что же – варишь битум? – спросил водитель и, помолчав, добавил: – Непонятно, что за ремесло такое? Вроде бы повар, а с другой стороны – никакой не повар.

– А по-моему, здесь всё предельно ясно: не будет хорошо сваренной битумной добавки, не будет и качественной асфальтобетонной смеси.

– Так‑то оно так…

– У меня, кстати, в детстве было прозвище Повар, – уточнил Сергей.

– Почему Повар?

– Долгая история. В следующий раз, если повстречаемся, обязательно расскажу!

– Навряд ли ещё придётся нам встретиться, – заверил водитель ЗИЛа и, видимо, не увидев в специальности битумовара перспективы, спросил:

– А чё, не хочешь выучиться на другую специальность?

– На какую «другую»?

– Ну, например, как у меня, шофёра!

– Я, пожалуй, не смогу, как ты, увлечённо занимать разговорами пассажиров.

При въезде в лесной массив лента дороги круто пошла на подъём. Встречные автомобили попадались редко. Перебрасывая давно потухшую папироску из одного уголка рта в другой, водитель о чём‑то сосредоточенно думал. Преодолев очередной подъём, он, как показалось пассажиру, гневно шибанул свой взгляд на дорогу и, разговаривая сам с собой, сделал неожиданный вывод:

– Всё‑таки хреновые у нас дороги!

– Где это «у нас»?

– В России, где же ещё?!

– А ты, что же, всю Россию на своём драндулете объехал? Например, дорога, по которой мы сейчас едем, она вполне соответствует своей категории.

– К данной дороге претензий у меня нет, но стоит свернуть в сторону – не проедешь: одни рытвины да ухабы, особенно в осеннее время!

– Твоя правда! Но не сразу и не разом дела делаются. Россия – страна огромная, со временем и к деревням подведут асфальтовые артерии.

– Скорей бы, – вздохнул водитель и, видимо, согласившись с доводами пассажира, доложил: – Через полчаса будем у развилки. Может, всё же со мной дальше поедешь?

– Спасибо, но я, пожалуй, выйду там, где запланировал.

– Как знаешь, можно и до развилки, но я хотел как лучше! – обиженным тоном завершил свой диалог водитель. – Только до Новоникольского три километра придётся тебе по жаре топать пёхом, а там ещё пять до своей деревни.

– Ничего, не простужусь!

Некоторое время ехали молча, но словоохотливому водителю, похоже, молчать надоело, и он, продолжая дожёвывать папироску, спросил:

– Стало быть, у тебя важные дела в селе, коли туда нацелился?

– В далёкую бытность там учился, и сейчас хочется пройти по дороге детства, а заодно глянуть на церковь. Когда‑то мне очень нравился этот храм, хотя и был он полуразрушен.

– Дорога детства – это святое! Вот только в Новоникольском, по-моему, никакой церкви нет. В том селе я месяц назад был, наверняка бы её увидел.

Не поверив услышанному, Сергей резко повернулся к водителю, выкрикнул:

– Этого не может быть! – И, словно пытаясь скорее исправить чью‑то непоправимую ошибку, уточнил: – До развилки далеко?

– Сейчас, минут через десять-пятнадцать будем на месте.

Оставшийся отрезок дороги ехали молча. По изменившемуся настроению пассажира водитель понял, что затронул что‑то важное, а когда доехали до места высадки, спросил:

– Может, с километр подбросить?

– Спасибо, пройдусь пешком! – буркнул Сергей и подал водителю пять рублей.

– Деньги не беру, они тебе самому пригодятся, бывай! – крикнул шофёр и резко тронул с места.

Как только самосвал скрылся за поворотом, тишина обступила путника со всех сторон. От непонятной душевной тревоги стало неуютно и одиноко. Словно подтверждая нехорошее предчувствие, впереди ни с того ни с сего взъярился ветер и, ненадолго взвинтив смерчевой жгут пыли, спешно унёс его с грунтовой дороги в поле. Тягучее безмолвие было пропитано августовским зноем. К небу, где застряло полуденное раскалённое солнце, тянулись шелковистые нити паутины. Сквозь дрожащий раскалённый воздух Сергей пытался увидеть сохранившуюся в памяти белизну церковных стен.

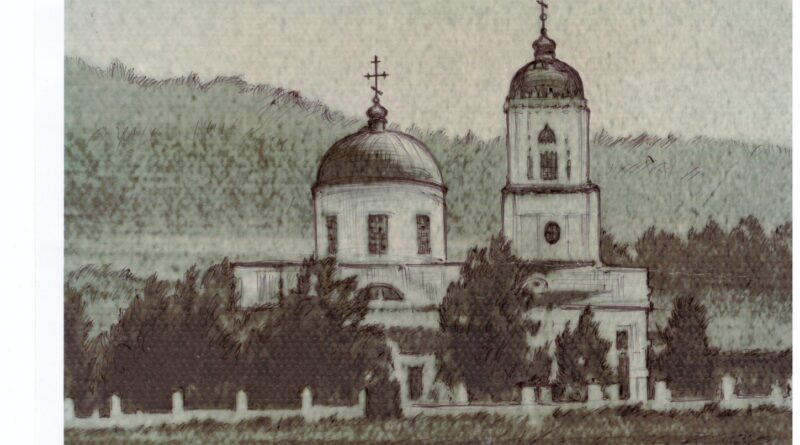

Так он делал в детстве. Шагая по утрам в школу, представлял, как в великие престольные праздники ручейками со всех окрестных деревень под малиновый перезвон колоколов стекались в село благочестивые предки, чтобы в коленопреклонённом молитвенном пении попросить у Бога прощения. В школьные годы, даже опустошённая, вся израненная, она будто парила в пространстве и где‑то там, в поднебесье, тихо разговаривала с Богом. Такое божественное сооружение наверняка было построено в чистые, Богом почитаемые времена теперь уже неизвестным, но наверняка вышедшим из народа зодчим. Храм стоял у подножья Лысой горы, наполовину покрытой хвойными и лиственными лесами. Своей изящной архитектурой церковь органично вписывалась в красивейший уголок деревенской природы и, казалось, на века породнилась с рядом протекающей речкой и её берегами, усыпанными по весне жемчужными дорожками цветущей черёмухи. А над всем этим великолепием – венец голубого неба!

«Неужели сейчас на месте церкви пустырь?» – думал Сергей, то и дело вглядываясь туда, где должен стоять храм.

Опасения подтвердились – водитель оказался прав. На том месте, где когда‑то стояла церковь, была пустота. Ноги невольно подкосились. Сергей присел на рядом лежащий валун и осторожно прикоснулся рукой к его поверхности. «Возможно, это и есть последний осколок от храма?» – подумал он, гладя рукой холодный безмолвный камень. Чуть поодаль виднелась знакомая с детства кирпичная школа.

«Интересно, кому же она помешала?» – спросил он себя, разглядывая поросший травою пустырь.

Рядом с исчезнувшим храмом, по другую сторону центральной дороги, всё ещё находилось покосившееся от времени деревянное строение учительского дома, со стороны которого неспешным шагом шла женщина.

– Простите, вот на этом месте, помню, стояла церковь, – обратился Сергей к женщине, когда та поравнялась с ним.

– Верно, церковь была, да уже лет пять как её снесли.

– Это что же, так решили селяне?

– А почему вы, собственно, интересуетесь?

– Когда‑то я здесь учился, – сказал молодой человек и взглядом указал на одиноко стоящее кирпичное здание школы. – Церковь, – продолжал он, – вносила особый колорит в этот уголок сельской природы, без неё, кажется, и школа осиротела.

– Ба-а-а! – от удивления развела руками женщина. – То‑то же, я гляжу, лицо вроде бы знакомое! Неужели Сергей?!

– Он самый.

– Вот так встреча, надо же!

У Сергея была хорошая память на лица. Смирнову он узнал сразу, как только она подошла, но не подал вида. К тому же за восемь лет внешне она почти не изменилась, разве что немного пополнела и приобрела некую степенность в походке. Переходя на «ты», для порядка уточнил:

– Если не ошибаюсь, Смирнова Анька? Хотя извини, возможно, сейчас фамилия у тебя другая.

– Конечно же, Анька! Мы с пятого по седьмой класс вместе учились, помнишь? – скороговоркой протараторила Смирнова.

– Учительствуешь?

– Учительствую, окончила педагогическое училище, иду на урок, преподаю в начальных классах.

– Молодец! А как живёт Григорьева, наша отличница? Помнишь, мы её тогда ещё Зубрилкой звали?!

– Работает тоже в школе, правда – уборщицей.

– Надо ж, кто бы мог подумать! Она что, поступать никуда не пыталась?

– Куда‑то поступала, но неудачно, и на этом остановилась… Да будет тебе про Григорьеву, лучше скажи, как ты‑то в наших краях оказался?

– Вот решил пройтись по дороге детства, а заодно захотелось поглядеть на церковь, но она, к сожалению, с лица земли исчезла! Или по чьему‑то злому умыслу, кто‑то помог ей исчезнуть? Сейчас, пожалуй, трудно поверить, – продолжал Сергей, – но в детстве церковь была частицей моей жизни. По утрам всегда мысленно с нею здоровался, и поверь, каждый раз будто видел её впервые. Теперь, кто бы мог подумать, моей наставницы не стало, просто глазам своим не верю. Сюда шёл специально, чтобы поклониться храму, а затем потихоньку продолжить свой путь в сторону своей деревни, в гости к маме. Вот это и есть главный повод здесь оказаться.

– Серёж, а отец у тебя тоже жив?

– Нет, он умер, когда мне едва исполнилось пятнадцать лет. Заодно надо будет навестить его могилку. – И, возвращаясь к разговору о церкви, с грустью всматриваясь в пустоту, повторил свой вопрос: – Кому же она могла мешать?!

– Ой, не говори! Что тут творилось! Всё село сбежалось!

– И что же «творилось»?

– По правде сказать, толком я и сама‑то не знаю. В общем, пять лет назад летней ночью к церкви понаехали солдаты. Прошёл слух, будто в село прислали сапёров-взрывников, чтобы снести церковь. Сбежались старые и малые, когда служивые под фундамент церкви начали закладывать взрывчатку.

– Ну а люди, куда селяне‑то смотрели?

– Стояли и молча взирали. Просто никто не верил, что подобное может свершиться.

Слушая женщину, Сергей с грустью подумал: «Где же величие жизни, коли она допускает такое разрушение человеческих душ?» А вслух тихо вымолвил:

– Это не церковь разрушили…

– Прости, ты что‑то спросил?

– Дальше как развивались события?

Указав на пустырь, Смирнова ответила:

– Результат тех событий налицо, только люди, как я думаю, здесь ни при чём. Сколько лет им внушали, что Бога нет, а раз нет, стало быть, и церковь не нужна! Вот тогда солдаты своё чёрное дело и осуществили! Заложили по периметру церковного фундамента взрывчатку и бабахнули! Когда дым рассеялся, церковь, словно назло палачам, осталась стоять невредимой.

После второго взрыва сначала послышался тяжёлый стон, потом белоснежные стены содрогнулись, купола слегка накренились, словно перед собравшейся толпой просили прощения, и церковь начала медленно оседать. За плотной пыльной завесой в адрес нечестивцев раздались крики проклятия.

Так была взорвана наша деревенская святыня! – вздохнула Смирнова и добавила: – Чудом уцелевшую часть стены за бутылку водки местный пьяница Ванька Рюпин на другой день снёс трактором. Но в этом преступном деле упомянутый забулдыга был, как мне кажется, всего лишь винтик.

«Бога нет – страшные слова», – подумал Сергей, и именно сейчас почему‑то вспомнилась ему притча:

Однажды молодой человек повстречался с мудрым учёным и задал ему три вопроса:

- Есть ли Бог? Если есть, покажи мне его очертания.

- Что такое судьба?

- Почему, если дьявол из огня, он будет помещён в ад, где всё в огне? Ему ведь не больно будет. Неужто Бог это не продумал?

Вдруг учёный нанёс ему сильную пощёчину.

Молодой человек в непонимании спросил:

– Зачем ты рассердился на меня?

Учёный ответил:

– Я не рассердился, это был ответ на твои вопросы!

– Как это понимать?

– Что ты почувствовал после того, как я тебя ударил?

– Конечно, я почувствовал боль!

– Значит, ты веришь, что боль существует?

– Да!

– Тогда покажи мне её очертания.

– Я не могу.

– Это ответ на твой первый вопрос. Теперь скажи, вчера ты видел во сне, что я тебе дам пощёчину?

– Нет.

– Ты когда‑нибудь думал, что от меня можешь получить сегодня пощёчину?

– Нет.

– Это судьба. Чем покрыта моя рука, что дала тебе пощёчину?

– Кожей.

– А твоё лицо?

– Кожей.

– Так тебе больно было?

– Да, очень.

– Это ответ на твой третий вопрос.

Сколько же русскому человеку нужно получить таких пощёчин, чтобы он мог понять истину бытия? Вкладывая душу в это архитектурное произведение, зодчий даже не мог подумать, что будущее поколение будет хранить в церкви колхозный инвентарь, а затем и вовсе его творение безжалостно уничтожит. Кто знает, может, душа творца и по сей день витает над этим святым местом, вспоминая те жизненные мгновения, когда создатель храма был бесконечно счастлив, зная, что строит он для людей, для своих будущих потомков. Но за завесой времени он не мог разглядеть, что они окажутся жестокими палачами.

Когда в 1794 году учёного Антуана Лавуазье подвели к гильотине, он произнёс: «Человечеству потребовалось триста лет, чтобы вырастить такую голову, палачу нужно одно мгновение, чтобы снять её». Вот так же преступно поступили и с деревенской святыней! Что уж теперь зря точить слёзы, может, наступят такие времена, когда, как сказано в притче, люди увидят очертания души художника, и она им расскажет о многом…

После небольшой паузы Сергей вслух тихо произнёс:

– Церковь не взорвали, она погибла от равнодушия самих селян. Именно с их молчаливого согласия произошло греховное деяние. Поистине мудро гласит русская пословица: «Ждали Христова дня, а дождались Ивана постного». Ломать – большого ума не надо, сегодня сломали церковь, а завтра, при таком равнодушии, могут пошатнуться и устои государства.

Тем временем Смирнова всё вспоминала и вспоминала, дополняя сказанное подробностями:

– Когда же пыль осела, люди, словно боясь остаться в свидетелях, спешно расходились по домам, каждый беря с собой на память по осколку от разрушенной святыни.

– У меня такое ощущение, что я сейчас нахожусь у могилы умершего, – грустно заметил Сергей. – И перед тем как покинуть пустырь, задал уточняющий вопрос: – Всё же кто вдохновитель этого «подвига»?

– Не знаю. Чего не знаю, того не знаю, врать не буду. Правда, одна зацепка всё‑таки имеется, но точно придерживаться этой версии не берусь. Одно время в нашем селе работал бухгалтером татарин из соседней деревни Булгары. Да вон она, эта деревня, её отсюда видно. Ты каждый день мимо проходил, когда здесь учился, да и сейчас тебе придётся по ней прогуляться. Как звали этого счетовода, не знаю. Известно лишь, что на работу он ездил на лошади и, как говорили очевидцы, ежедневно проезжая мимо церкви, почему‑то всегда возле неё останавливался, видимо, вынашивал план сноса. Поговаривали, будто он и вызвал в село сапёров. Когда же церковь была снесена, через неделю возле вон того моста нашли его в речке мёртвым, а лошадь стояла на берегу, «дожидалась» хозяина.

Выплеснув всю имеющуюся в запасе информацию, Анна замолчала. Дальше продолжать какие‑либо разговоры не хотелось. На прощание женщина спросила:

– Как ты‑то – работаешь, учишься?

– Учусь в институте.

– Ой, какой же ты молодец! – уже за спиной услышал Сергей восторженный голос бывшей одноклассницы.

Сергей миновал тот самый мост, возле которого нашли «утопленника», и знакомой дорогой направился в сторону своей деревни. Выйдя за пределы села, пошёл не спеша, переваривая услышанное. Поля, залитые солнечными лучами, светились золотистой щетиной убранного хлеба. Вороны, словно чернильные пятна на белом листе бумаги, рассыпались на скошенных нивах, собирая с земли остатки урожая. Погожий августовский день, укутанный овсяной дымкой, дышал тишиной и покоем. Воздух был пропитан терпким запахом полыни и высохшего сена. Знакомая дорога – подруга детства, прокалённая летним солнцем, извиваясь узкой лентой вдоль ершистой кромки ещё не вспаханной стерни, вела его к родному дому. Порхающие белоснежные мотыльки, слегка касаясь крылышками одежды путника, как бы вызывали его на откровенный разговор. Поднявшись на Каськинскую «гору», Сергей, как когда‑то в детстве, остановился, чтобы издали взглянуть на церковь и проститься с нею до завтрашнего утра. Так он делал всегда, когда возвращался из школы. Отсюда, особенно в ясную погоду, хорошо были видны церковные белоснежные стены и гордые, помеченные временем поржавевшие купола.

Но сейчас в той стороне, где когда‑то стоял храм, виднелась сереющая пустота. Пройдя кладбище и свернув с дороги, он поднялся вверх по косогору и присел, чтобы с высоты угора лучше обозреть родные, дорогие сердцу просторы.

«Вроде бы до мелочей всё знакомо! – подумал он, глядя на раскинувшуюся перед ним деревню. – По крышам можно определить, чей дом, а всё равно каждый раз охватывает волнение, словно впервые пришёл на свидание к невесте». Над ним от горизонта до горизонта огромным шатром раскинулось бездонное голубое небо – чистое, напоминающее ему босоногое детство.

– Здравствуйте! – тихо произнёс Сергей, глядя на волнующие душу знакомые с детства места. Среди множества крыш он разглядел и свой родной дом, где впервые глотнул деревенского воздуха, настоянного на аромате свежеиспечённого хлеба, луговых трав и материнского молока. За околицей, придавленное к земле соломенной крышей, виднелось гумно, называемое «хлебным сараем», а вдали, за оврагом, вдоль извивающейся узкой лентой дороги, убегающей в сторону татарской деревни Нериманово, бабы и мужики убирали и копнили сено.

«Сколько там нарядных мужиков и баб!» – вспомнил он слова русского поэта, глядя на мелькающие разноцветные платки на головах женщин.

Как же ему хотелось сейчас оказаться там, вместе с ними! Взять в руки грабли и, глядя в лица этим труженикам, вдохновенно крикнуть: «Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий, памятью деревни я ль не дорожу?..»

Лёгкий ветерок принёс запах убранного с полей хлеба. Было ощущение чего‑то очень дорогого, безвозвратно ушедшего из его жизни. Вспомнилось, как в детстве в сопровождении взрослых не раз по той дороге ходили в лес за малиной. Набрав по лукошку спелых ягод, на обратном пути вроде бы мимоходом заглядывали на местную пасеку, расположенную на живописной поляне, окружённой вековыми липами. Пасечник, дед Архипов по прозвищу Тяпкин, хоть и был жадный, но миску свежего мёда перед незваными гостями ставил всегда. Кажется, что всё это было вчера, но вот уже ты без пяти минут студент второго курса! Ах, время, время, как же ты легко распоряжаешься человеческими судьбами!

От встречи с малой родиной сердце учащённо забилось. Он и сам не мог объяснить почему. В детстве, возвращаясь из школы домой, он каждый раз видел свою деревню другой: весёлой или грустной, по-весеннему нарядной или по-зимнему промёрзшей, но она всегда оставалась для него желанной и до боли в сердце родной.

Вот и сейчас, глядя на знакомые поля, овраги, неугомонную речку Ирню, соломенные крыши домов, он как бы заново возвращался в давно ушедшее детство и в то же время уверенно шагнул в не совсем ещё окрепшую юность…