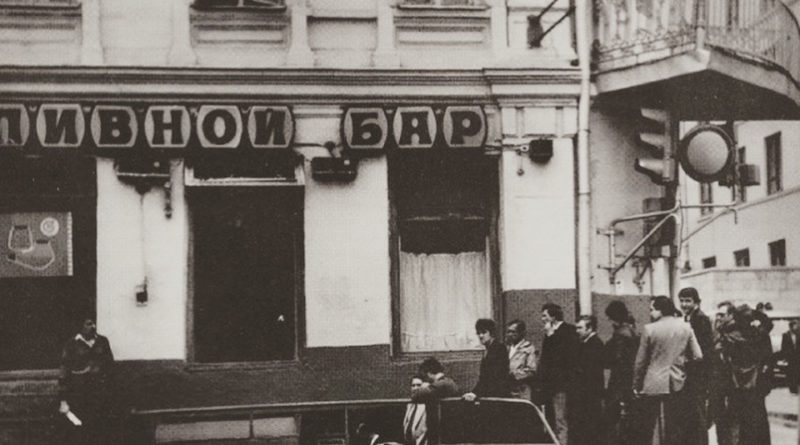

Легендарная «Яма» провалилась в обычную яму

ЭССЕ

Из цикла «Москва глазами советского студента»

Москва, 1978 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В советское время в Москве было много культурно-исторических мест на различный кругозор человека и питейных заведений на любой его вкус. Так я считал, когда был студентом МВТУ имени Баумана, и, несмотря на то, что нас там «загружали по полной программе» на лекциях и семинарах, мы всё же после занятий, экзаменов или в выходные дни «нагружались по полной, беря на грудь» в этом полутёмном подвале. Этот подвал знали все мужики Москвы и гости столицы, а кто не знал, проходя случайно мимо него, «падал» туда, в эту «Яму», как она была в «самом сердце» Москвы. Здесь всегда толпилась очередь, которая вела себя спокойно: профессор, солидно одетый, видимо, уже где‑то слегка «тяпнув для сугреву», объяснял бедному студенту теорию относительности Эйнштейна, доказывая, что путешествие во времени возможно: «Молодой человек, то, что уровень метаболизма влияет на продолжительность жизни, – уже давно известный факт, следовательно, при сильном замедлении метаболизма или же вообще при его остановке можно попасть в далёкое будущее…»

Студент, у которого сейчас метаболизм зашкаливал, стоял и переминался с ноги на ногу, и если, не дай бог, он сделает резкое движение, всё – Вселенная взорвётся. Под мышкой он держал рулон с ватманом. Вы о чём подумали, не дай бог? Конечно, ватман для черчения, который купил в магазине «Чертёжник», он тут рядом. Студент никак не хотел в далёкое будущее, куда его отправлял профессор, он хотел в близкое, и оно было совсем рядом: несколько ступенек вниз. Ну а остальные слои общества, что стояли рядом с ним, друг за другом, просто молчали, про себя думая, что же такое метаболизм.

Над всем этим возвышался нагой, с фиговым листочком на пикантном месте Аполлон, еле сдерживая свою квадригу, запряжённую четвёркой коней, которые встали на дыбы: первый конь – Эритрей, олицетворяющий восход солнца; второй – Эфоп, что означает «пылающий, огненный»; третий – Ламп – «сияющий, сверкающий»; четвёртый конь – Филогей, символизирующий заход солнца. И все кони ржали, так как не было сейчас ни восхода, ни захода солнца, был полдень. Знаменитая квадрига с Аполлоном работы Клодта появилась после пожара 1853 года, до этого Аполлон управлял тройкой коней. Что коням надо? Почему взбрыкнули? Да всё просто, кони захотели пить и рвались вниз, в этот подвал. «Ну куда вы рвётесь? Там двенадцать крутых ступенек вниз, ноги себе хотите переломать?» – спросил Аполлон, поправив лавровый венок на голове, и, перебирая струны арфы, невозмутимо продолжал наблюдать за этой странной разношёрстной толпой. Этот покровитель искусств стоит здесь уже более 150 лет и насмотрелся за это время всякого. И поэтому ему непонятно, почему этот пивбар под названием «Яма» и Большой театр – храм Эрато и Терпсихоры – стоят рядом.

В 1978 году на всю Москву было шесть сосисочных и четыре чайные, и все далеко от Лефортово, где в то время я жил. А кроме баров и пивбаров были ещё «пивные залы», чем они от пивбаров отличались? Баров в том же 1978‑м было всего четыре, пивбаров – 37, а пивных залов – 30, но для огромной Москвы этого было очень мало.

А где была «Яма»?

Мы сворачиваем с Тверской направо, туда, где тень Юрия Долгорукого на стене ресторана. Потом вниз, мимо ресторана «Арагви», и ещё раз направо, за угол. Вот мы и в «Яме». Кого‑то интересует вопрос, что было до появления Вселенной и был ли Большой взрыв. Очень сложный вопрос, ответ на который каждый должен найти сам. Меня интересовал земной вопрос: что было на месте дома, в котором находился этот пивбар «Яма»? И я нашёл ответ: до 1812 года здесь находилась церковь Воскресения в Скоморошках. Впервые эта церковь упоминается как каменная в 1657 году. В Пожар она сгорела и больше не возобновлялась. Священник Беляев построил здесь дом, в котором впоследствии располагались меблированные комнаты «Версаль» (они же «Централь», они же «Блеск»), описанные Иваном Буниным в романе «Казимир Станиславович»: «…Он шатался, поднимаясь по лестнице “Версаля”, однако без ошибки пошёл к своему номеру по длинному вонючему туннелю коридора, где только в самом начале сонно коптила лампочка. Возле всех номеров стояли сапоги и башмаки – все людей чужих, неизвестных друг другу…» А на первом этаже находился магазин «Мильк и сын», где А. П. Чехов покупал себе пенсне. Дом надстроен в 1873 году. После октября 1917 года «меблирашки» стали «Спартаком», а позже здесь некоторое время находился театр-студия Ермоловой. А в XX веке дом и вовсе стал городской легендой, поскольку в его подвале прописалась пивная «Ладья», гораздо более известная под неофициальным названием «Яма». Это здесь начинался Великий пивной путь, пролегавший со многими остановками до самой Самотёки. Публика обреталась самая разнообразная, от люмпенов до богемы, от героев окрестных подворотен до видных деятелей отечественной культуры – место было почитаемо всеми сословиями. Сейчас дом снесён. Но! Подвал, в котором располагалась «Яма», сохранился! Кстати, есть легенда, что именно в ней снималась знаменитая сцена из «Берегись автомобиля»: когда Деточкин и Подберёзовиков выясняют отношения за пивом и следователь объясняется Деточкину в любви. Но нет, это не здесь. Эпизод происходил либо в другом пивняке, либо вообще в павильоне «Мосфильма». А вот выходят оба они, Деточкин и Подберёзовиков, на улицу и поют «Если я заболею…», как раз возле «Ямы».

Если я заболею – к врачам обращаться

не стану,

Обращусь я к друзьям, не сочтите,

что это в бреду,

Постелите мне степь, занавесьте мне окна

туманом,

В изголовье поставьте упавшую с неба звезду.

В 1998 году это здание чуть не провалилось в яму. Здание напротив улетело вниз, и только крыша зацепилась за края. А у здания, где фирма арендовала помещение, целиком откололся лицевой фасад и чудом не упал. А причина – рыли коллектор под улицей. И перед этим плохо исследовали – сверлили шурфы через расстояние вдвое больше необходимого. И проморгали старое русло реки в коллекторе. В сильный ночной ливень русло прорвало в этот коллектор прямо перед входом в пивбар. И образовалась яма глубиной 30 метров. Туда, кстати, улетел джип, который так и не достали. В коллекторе затопило проходнический щит, который также не достали (или достали лет через десять). Рабочие успели из коллектора убежать, и чудом обошлось без жертв. Вот так закончил свой век пивбар «Яма» – прямо в яме в прямом смысле. Так и стоял дом лет 15, стянутый рельсами. А теперь и близко не подойти: испанский дорогой ресторан. И дух прежний весь выветрился. Никто там и не вспомнит о нас…

А в наше студенческое время – 70‑е годы прошлого века, – что и говорить, злачное, колоритное было местечко! Притягивал отчего‑то этот низкий мрачноватый подвал. В общем, ничего особенного – обычная «стоячка» с высокими столами и автоматами вдоль стен. И пиво в автоматах было хорошее. Подставляешь кружку, бросаешь в прорезь 20 копеек, и в кружку ударяет пенная струя. Наливается, как положено, на две трети. Потребовать «долива пива после отстоя пены» не у кого. Можно только отглотнуть лишнее и кинуть ещё 20 копеек – до полной. Но лучше было сразу набрать побольше освободившихся кружек, ополоснуть под струйкой воды в автомате и все кружки разом наполнить, так как лишний раз к «поилке» не протолкнуться было. Пивные кружки почему‑то назывались «бокалами» и в пивбарах были только полулитровыми. Их постоянно не хватало. Бывало, приходилось подолгу ждать, когда они освободятся. Самые активные и жаждущие посетители сами ходили по столикам и собирали опустевшую тару. То, что запах туалета привольно гулял по пивбару, вроде бы и ничего, старались не замечать.

Закуска с течением лет здесь менялась. То были только твердокаменные солёные сушки и вобла, которую приносили с собой, а потом яростно стучали ею о столы – для размягчения. Потом появились мелкие креветки, к которым почему‑то народ был равнодушен и щёлкал их, как семечки. Немного менялся интерьер пивбара, и уже другая уборщица елозила по столам другой грязной тряпкой. Но это всё ерунда. Главное, в «Яме» царила своя, истинная демократия, и за одним столиком можно было обнаружить народного артиста, фарцовщика, студента консерватории и сантехника. Врывались в подвал, гремя цепями, металлисты, бродили среди столов посиневшие личности, зорко высматривая и прибирая к рукам (губам) недопитое пиво. Под столом сдирали с «чекушек» (0,25 л водки) металлические крышки, лили в кружки, получался «ёрш», который быстро «лечил синюг и вправлял мозги бедным студентам». Под это дело хорошо шли мужские разговоры обо всём. Академик, кивая, увлечённо слушал историю последней отсидки зэка. Слесарь внимал стихам молодого поэта. А уж темы внутренней и внешней политики и подорожания водки будоражили практически всех. Пивбар находился между театрами: Большим и оперетты, – поэтому, как рассказывали завсегдатаи этого заведения, в антрактах прибегали хористы из этих театров и многоголосием возглашали: «Рая, водочки!..» Периодически в подвал заходили менты и штрафовали курящих – «рупь с носа», выдавали квитанцию… Мужики зимой стояли все в шапках, а квиток закладывали за козырёк шапки – это была своеобразная индульгенция, по второму разу не штрафовали…

В 1960‑е годы «Яма» была сидячей (массивные деревянные столы и массивные деревянные скамьи), и обслуживающий персонал был преимущественно мужским (протиркой столов, правда, занимались женщины). Если бы «Яма» была сидячей, иначе никто бы не отходил до закрытия. Помимо «классических» пивных закусок (например, нарезанный на ломти вяленый лещ, брынза, сушки с крупинками соли, а потом, гораздо позднее, варёные креветки – чуть ли не первое пивное место в Москве с такой закусью – и прочее) там были и горячие блюда – тушённое в керамическом горшочке мясо с морковкой, картошкой и огромным количеством лука, были и шашлыки, и прочее разное, вплоть до борщей. Через «Яму» прошло немало поколений – каждое считало её своей. Ею гордились, ей посвящали песни:

Площадь в гранитных тисках,

Всадник с длинной рукой (памятник Юрию Долгорукову. – Прим. автора),

Три минуты ходьбы,

Тёплый подвал за углом,

В душе – саванна, в глазах – огонь,

В бокалах – пиво, я стою в «Яме», –

пела группа «Крематорий».

«Если вы чувствуете, что попали в чёрную дыру, не сдавайтесь. Выход есть.

“Яма” на Большой Дмитровке 13/8».

«Яма» открывалась в 11 утра. И это время соблюдалось тогда строго, и его в народе прозвали «час волка». До 11:00 торговля спиртным была запрещена.

Мы в такую стояли очередь,

Что не очень‑то и дойдёшь.

Мы у входа часами ждали,

Невзирая на снег и дождь.

Да, в тот день шёл мерзкий моросящий дождь, а у входа в пивбар «Яма» стояла длинная очередь, заворачивающая за угол дома, где был вход в ателье. Мы с Мишкой, моим одногруппником по Бауманке, как два ежа, ёжились от дождя в лёгких болоньевых курточках.

– Мужик, ты, что ли, последний в этот подвал? – услышал я хриплый голос сзади. Услышал – не «Эй, пацанчик, штаны на лямках…», не «Эй, студент с чёрным тубусом…».

– Ну, выходит, что я, раз за мной хвоста больше нет, – пропищал я, как мышонок, пряча нос в куртку. «Мужиком меня ещё никто не называл, – подумал я и решил: – Ну, тогда буду мужиком».

Очередь в «Яму» была всегда! Зимой можно было раздеться в гардеробе соседней диетической столовой и сделать вид, что мы из «Ямы» выскочили на минутку покурить. Так и просачивались без очереди. Главное было потом забрать одежду до закрытия столовой: она закрывалась раньше. К нам периодически подходили «помятые личности» и предлагали провести без очереди за рубль в пивбар. Рубль у нас был, но его нам было жалко, это, считай, пять кружек пива. Пока стояли в очереди, наслушались всяких баек про «Яму». В ней развлекались, например, такой вот игрой: объявлялся банк – 5, 10, 25 рублей в зависимости от стадии игры и статуса участников. Банкноту клали на пол. На банкноту ставили пустую пивную кружку. Задача игроков заключалась в том, чтобы с расстояния в несколько метров забросить в кружку 20‑копеечную монету (как раз полкружки пива). Если попал, снимаешь банк (купюра под кружкой). Монеты забирал тот, кто ставил банк. Чаще всего банкующий оказывался в выигрыше.

На тридцать пятой минуте мы с Мишкой уже приблизились вплотную к осклизлой лестнице, ведущей в преисподнюю подвала. Сильно пахло прокисшим пивом, табаком, варёными креветками и ещё чем‑то неописуемым. По лестнице время от времени поднимались мутные, как «Ячменный колос», люди. Одного из них я спросил:

– Как сегодня пиво?

– Прокисшее… – ответил нехотя мужик.

Вот скажите, вы знаете, ОТКУДА ПРИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В МАГАЗИНАХ и ПИВБАРАХ ПОЯВЛЯЛОСЬ ПРОКИСШЕЕ ПИВО? И я не знаю. Понятно, если б сплавляли его в Москву по великим северным рекам, томили на складах в заполярных посёлках, волокли караванами до Мурманска, перегружали на железнодорожные составы… Нет! В столице производилось, здесь же и распродавалось. Но уже добро бы трёхдневным оно было. И ведь каким бы ни было, пиво расхватывали всегда в первые полчаса. Когда ж и где оно успевало прокиснуть? Молчит наука.

Пускали в «Яму» партиями, по пять-семь человек.

«12 ступенек вниз…»

«Яма» располагалась в подвальном помещении на углу Пушкинской и Столешникова переулка. Туда, как сейчас помню, вниз вело ровно двенадцать ступенек, и попадаешь в девятнадцатый век. Тёмные своды, липкие столы, общий мужской-женский туалет, в высоких и узких окнах ноги прохожих – ну чем не Максим Горький и его роман «На дне».

Раздеваться было обязательно. Гардеробщику на лапу минимум 20 копеек надо было дать. Итак, мы спустились по ступеням вниз, в прохладный полумрак «предбанника», и с любопытством стали разглядывать интерьер в глубине зала, бегло просмотрели лист-меню с прейскурантом. В кассе заплатили за вход по пятьдесят копеек (без этого не впустят) и разменяли по бумажному рублю на монеты по двадцать копеек – без них возле пивных автоматов делать нечего. Проходя мимо стойки с закуской, взяли креветки и солёные сушки на свой полтинник, который мы заплатили как бы за вход. В большом (если это слово вообще применимо к «Яме») зале сразу за раздаточным местом располагались стенкой пивные автоматы (точно такие же, как на улице с газ-водой). В них имелось отдельное окошко с водой для омовения кружек, в главном окне – сам кран, из которого наливалось примерно три четверти кружки, для чего в прорезь надо было бросить 20 копеек. Причина такой дозировки была первым и важнейшим поводом для диалогов, знакомств и дальнейших бесед. Короче, никто никогда не мог объяснить, почему пива наливается неполная кружка. Автоматическая торговля появилась в СССР задолго до «Ладьи». Впервые эту идею из Америки привёз Микоян в конце 1930‑х годов, а Хрущёв распространил её повсеместно.

Нам повезло, так мы вначале подумали. Свободен был только один столик, он был рядом с туалетом, поэтому и был свободен. И мы с Мишкой его «забронировали». Столик был высокий, фанерованный коричневым пластиком и липкий. Запах из туалета усилился во много раз, когда мы подошли к столику, и к запаху ещё прибавился специфический шум – гвалт бестолковых разговоров, хотя он был повсеместно. В «Яме»-«Ладье» было несколько десятков столов, сплошь стоячих (человек на семь, при желании можно было разместиться и вдесятером), а мы с Мишкой стоим вдвоём, говорю же, повезло. Ну, только на минуту, так как на весь многолюдный зал в подвале – всего один маленький туалет, который был рядом с нами. В «Яме» это отхожее место напоминало склеп – с мокрыми склизкими стенами, зелёными от старости, тусклым освещением и прокуренной теснотой. И там брезгливые люди постоянно мыли кружки водой, которая постоянно текла из медного крана. Этим туалетом пользовались только мужики, иногда они ангажировали туда своих дам, и им приходилось дежурить возле туалета, а нам с Мишкой – смотреть на их кислые морды. Под натиском испытывающих нестерпимую малую нужду мужских тел они никого не впускали, чтобы их леди могли спокойно сходить в клозет. Иногда дело доходило до драки. В баре было два зала, разделённых входом в этот туалет. Второй зал был крошечный, тупиковый и без окон.

«Люди в мрачной Яме без дела…»

Самые продуманные – и это были бауманцы, то есть мы с Мишкой – сделали так: налили пива в свою кружку, потом залпом выпили половину кружки, вставили новую монету, уже получили взамен порцию с мениском и принесли пиво за свой столик. Внутри пивбара было замечательно, как будто здесь снимали фильм-триллер «Люди в мрачной Яме без дела». Сводчатый потолок, покрашенный масляной краской, выщербленный кафельный пол и «стоячие» липкие столы. Мы посмотрели, что за народ вокруг нас собрался. Публика в «Ладье» оказалась разномастной. Студенты стреляли курево у краснолицых офицеров в полевой форме, работяги в промасленных комбинезонах раскладывали на газете селёдочные хвосты и разливали под столом портвейн, солидные чиновники при галстуках и с атташе-кейсами сосредоточенно прикладывались к кружке и не без удовольствия обрабатывали кораллово-красные тельца креветок; оживлённо беседовали, позвякивая посудой, кандидаты наук и местные алкоголики, спортсмены и метростроевцы, хиппующая богема и члены КПСС вместе с членами ВЛКСМ.

В эти тягостные часы, когда в редакциях Москвы начинались секретариатские планёрки, в «Яму», видимо, для вдохновения спускалась «пишущая братия»: «Труда», «Известий», и уже с усов сотрудников «Водного транспорта» капало пиво, а фельетонисты «Крокодила» смачно отрывали маленькие жопки у креветок, протяжно надрывался «Гудок», требуя жалобную книгу за недолив автоматами пива, «Правда» слышалась за столиком у окна… Словом, советская пресса работала «на всю катушку»… Да здесь была ещё отдельная каста – шахматисты. Шахматные доски стояли между пивных кружек, а бравый офицер иногда стоял в луже пива на шахматной доске, и на него осуждающе смотрела шахматная королева, пьяный конь (нет, не из той квадриги Большого театра, а с шахматной доски) просто ржал, смотря на тощую креветку. Играли блиц-партии на пиво, а поэты, которых нигде не печатали, читали им свои стихи.

В «Яму» ещё приходил мужик, который за 20 копеек читал наизусть Ленина из «Апрельских тезисов», ходил он с томом собрания сочинений, том был, может, двадцатый… Называешь страницу и абзац – он читает: «Никакой поддержки Временному правительству, разъяснение полной лживости всех его обещаний, особенно относительно отказа от аннексий. Разоблачение, вместо недопустимого, сеющего иллюзии «требования», чтобы это правительство, правительство капиталистов, перестало быть империалистским…» А через дорогу был магазин «Российские вина», туда за водочкой всегда гоняли, кому «догнаться» хотелось.

Что их всех здесь объединяло? Да, любовь к пиву. А что нас с Мишкой с ними объединяло? Нет, не пиво, а любопытство, интерес к «Яме» и её обитателям. О чём тут только не говорили. Я тихонько прислушался к разговору мужчин, которые стояли за соседним столиком. Они, видимо, были образованными людьми, как и мы с Мишкой. Они болтали на высокие темы: про внешнюю политику Англии и Конго, затронули слухи о подорожании водки, обсудили кинофильм «ТАСС уполномочен заявить» и состояние здоровья Брежнева, что якобы он запивает лекарства «Зубровкой». Оказывается, что так снадобья лучше усваиваются. После второй кружки пива нам с Мишкой стало нравиться происходящее вокруг. Пиво уже казалось вкусным, а окружающие люди – классными. После четвёртой мы не хотели уже отсюда уходить. После пятой кружки, купленной на последний двадцон, Мишка стал вспоминать, как он на картошке в Луховицах притворился спящим баобабом. Я его рассказ в пивном хмелю стал плохо понимать и поэтому переспрашивал:

– Миша, как это понять – «спящим баобабом»? Ты что, в колхозе спал с местными бабами?

– Нет, Женя, я в студенческой сценке в Доме культуры играл такое африканское дерево, баобабом называется. И я упал…

– Что, Миша, с дуба, что ли, ты упал там?

– Женя, с какого ещё дуба, если я баобаб?!

Короче, ребята, с пивом после пятой кружки надо завязывать, иначе до «дуба» недалеко. Мой «баобаб» уже наклюкался, и его потянуло в родной «колхоз-общагу». Облизав и обмуслякав последнюю кружку, мы поехали домой, в Лефортово. Больше я в «Яме» никогда не был, и меня туда уже не тянуло, я удовлетворил своё любопытство.

Эпилог

Закрылась «Яма» в 1994 году. И улица уже стала называться Большой Дмитровкой. И в новую жизнь старые автоматы взять было никак невозможно – это всё равно что на советском катере пытаться переплыть Атлантику. В самом конце 1994 года «Ямы» не стало. Позже на этом месте открылся ресторан «Испанский погребок». Но, видимо, дух «Ямы» не мог с этим смириться. По иронии судьбы в мае 1998 года рядом с рестораном провалилась под землю проезжая часть, и там образовалась самая настоящая яма. Никто не пострадал. Но сам дом дал трещину, его признали аварийным, и всех, в том числе и «Погребок», выселили. Долгое время он пустовал, а в конце 2005 – начале 2006 года его и вовсе снесли. Два года за забором был сначала пустырь, потом стройка. Сейчас на этом месте – безликий новодел, безо всякого намёка на вход в подвал, где когда‑то была «Яма». За три десятилетия через «Яму» прошло немало поколений – каждое считало её своей.