Верхом на святости

У нас ведь как? Против шерсти – русофобия, по ней – русопятство. Без вариантов. А вот если правды, да такой, чтобы без утайки, до конца?

Правда – есть. Пусть в форме притчи с её завершённой логикой «концов и начал», где правому достаётся трудный земной рай, а неправому если не лютая смерть, то разорение, но она – есть.

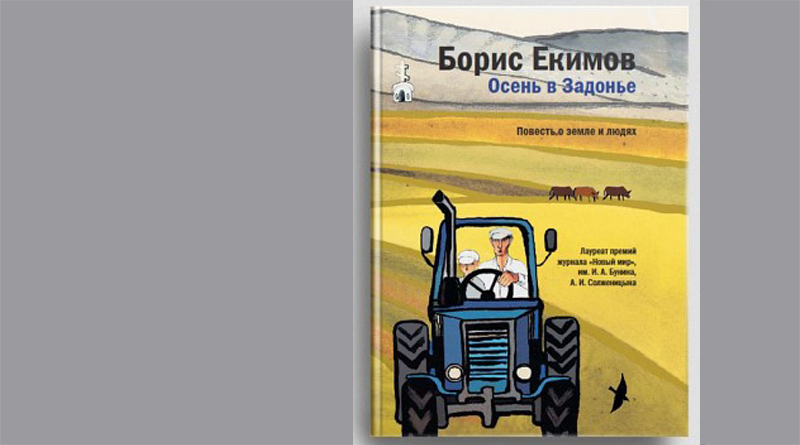

Борис Екимов, пишущий уже полвека, наследует не просто «деревенской прозе» – это определение слишком поверхностное – но почвенной традиции, внимательно и неспешно разбирающейся в нестоличных судьбах. Стилистически такая проза волей-неволей будет восходить к сказу, изрядно потрёпанному многими повествователями к месту и не к месту, однако функции свои она выполняет исправно: Екимова стоит прочесть уже ради тех самых пропускаемых в отрочестве «описаний природы».

О старом Доне мы знаем практически всё: «Тихий Дон», «Донские рассказы», «Поднятая целина» и «Они сражались за Родину» так впечатались в сознание, что на самой периферии едва мерцает крохотный образчик полузабытого теперь Алексея Толстого. Его «Архип» – зарисовка о том, как мелкий помещик едет отыскивать украденную лошадь и попадает к богатому казаку Заворыкину, который чуть не забивает его до смерти за одно подозрение в том, что он вор. При этом он, разумеется, и вор, и скупщик краденого. Понятие о «степной чести специфично; устами Заворыкина: «У нас в степи законы не писаны, колодцы глубокие, – бросил туда человека, землицей засыпал, и пропал человек…

У нас в степи казак на сорока тысячах десятинах – царь, не только в чем другом, в жизни людской волен».

Никаких утаек не содержит и фабула екимовской «Осени в Задонье» – о Доне современном. Отчаявшийся в случайных дорожно-торговых заработках, бесконечных досмотрах и взятках правоохранителям дальнобойщик Иван идёт в услужение к богатому казаку Аникею. Автор подчёркивает – настоящему казаку, хозяйствующему на земле, а не увешанному фальшивыми медалями горлопану. Прикипев к огороду, скотине и прочей живности, Иван сманивает к себе сына-подростка, а потом и жену. Усаживанием на землю новоявленный фермер то тревожит, то размягчает нрав сурового отца, если и жалеющего, то о том, что дети, к его огромному сожалению, не обладают должной жизненной хваткой для того, чтобы стать «настоящими хозяевами».

«Начитались книжек, стишки учили, чуть что, сразу под юбку. Твоя порода!» – попрекает «старый Басакин» жену. Эту речь можно было бы спокойно свести к пронизывающему сознание постсоветских людей идеалу хищничества, всеподавляющей жестокости и беспрестанной экспансии, если бы не авторская сюжетная логика. «Племенные ценности» Екимова амбивалентны и работают в обе стороны: род целостен, и потому он должен собраться вместе, но не всякой ценой и не для всякого, тем более ложно понимаемого, блага. Можно, например, бытовать, как сицилийский клан, терроризировать округу, а можно истово и тяжко работать, не претендуя ни на что, кроме возлюбленного клочка земли.

Здесь – феномен ценностный. Нравственный образ, пронесённый казачеством (да только ли им?) сквозь годы советской власти, остаётся, по Екимову, дореволюционным. Не просто земля, но – воля, причитающаяся любому её обхаживающему. И воля – не в смысле «что хочу, то ворочу», но «тружусь – ergo, преобразую и – преобразуюсь».

Помните, за что колготились первые либералы перестройки? Стань средним классом, твердили они, отвяжись от государства, навяжи ему свои условия! Никто еще не предъявил этим агитаторам счетов за сгинувших на необъятных просторах десятках тысяч инженеров ОПК и их семей, неосмотрительно поставивших знак равенства между дачей и ранчо.

«Надо работать» – как заведённые, повторяют екимовские герои. Но после советского развитого хозяйства, его промышленной и социальной высоты, впадение в немыслимую простоту свинарников, коровников, покосов и выпасов видится возвращением в каменный век.

«Осень в Задонье» – притча о труде и воздаянии. «Хозяин» Аникей, трогательно заботящийся о хуторских стариках-соседях, оригинал, и пребольшой. О работниках своих, «бичах», бывших уголовниках, говорит так: «здесь людей нет, одни обезьяны» – поучает он преемника Ивана. «Бичей» можно – и нужно! – нагайкой. От морали немецко-фашистского «бауэра» Аникей не просто никуда не ушёл – он ей и дышит, и живёт. Благодатель не считает зазорным отдыхать после тяжкого труда с «девками», при живой жене, тихо проживающей в городе с подросшими дочерьми, «угощать» блудницами на обширных поместных гульбищах «ментов» и прочих заезжих «деловых».

Поучительна судьба его работников «из интеллигентов», рассказанная в подпитии дедом Атаманом: жили «очкастые», пахали, как проклятые, мальчика их током убило прямо в доме, они и пропали. Соседи Аникея – чеченцы – по его словам, ещё хуже – кормят своих рабов «дроблянкой», крупой низшего сорта. Однако скоро оказывается, что один из чеченцев – Вахид – русских рабов совсем не держит. Противоречие? Ничуть. Екимов – писатель меры и степени, как именовал Ф. Искандер Создателя, «весовщик совести».

Конец Аникея бесславен: ему, начинающему теснить горских соседей, устраивают автокатастрофу, а хутор его сжигают. Настаёт очередь Ивана с семейством – огород их уже вытоптан чеченскими козами, не сегодня-завтра… но тут, как deux ex machina, является старший брат, бравый полковник ВВС Павел и устраивает спецоперацию, увозя лютого казачьего врага Асланбека на долгое и мучительное следствие. Поклонный крест, сломленный магометянином, восстанавливают, а сын Ивана Тимошка, подобный отроку Варфоломею, отсыкивает древний подземный монастырь, а в нём – ограждающую от зла икону Богоматери. Из горы же начинает бить родник – знак возвращения прежней благости. Хэппиэнд?

Конечно же, нет. В сущем и настоящем Аникей благоденствует, а гибнут и опускаются вместе с семьями как раз трудяги, вроде Ивана.

Но вот вопрос: можно ли с годами будет всем нам полюбить екимовское семейство Басакиных, как истово и преданно любят шолоховских Мелиховых? Хорошие Басакины или плохие? Ни хорошие, ни плохие. Русские. Органически не принимающие «чужих», да и к своим относящиеся настороженно. Где же тут есть хвалёная русская доброта вселенского покроя, масштаба и пошиба? Сквайры, только без английского лоска. Неужели на их частном интересе всё дёржится?

Основная загадка – как на фоне исступлённой поглощённости анатомией покосов и выгонов, при полном и окончательном вытеснении из повседневности любых «очкастых» (книжки, стихи) семантик Басакиным (не всем, но избранным) удаётся не оскотиниться, не скатиться в «аникейство». Единственное извинение «степных нравов» – то, что и казаки, и чеченцы – дети Больших Геноцидов, спешащие жить богаче, бесшабашнее и наглее. Кто не с ними, тому в затвор, книжки читать да стишки учить.

Повесть, конечно, прошита и противостоящей линией – о гонимой и тайной вере, основавшей подземный монастырь и проложившей к редким постройкам «монашьи тропы». Верхом на неиссякаемой подземной святости можно ехать ещё долго, но долго ли истощить её, как нефть, отчалив к тем пределам, где русский «хозяин» ничем не будет отличаться от американского латифундиста?

В чём разница?

Может быть, именно вере суждено когда-нибудь переломить отчуждение людей друг от друга, выковать единую меру для всех, кто честно поливает потом землю. Но сегодня и в русских лесах, и на русских горах, в городах и поселках почти все друг другу чужие. Даже в семьях, где патриархальный догляд не отменяет непонимания ближнего и угрюмой ненависти к любому дальнему только за то, что дальний. Это и есть то вещество, что не даёт нации ни согласиться с самой собой, ни строить, ни доверять, ни просто сочувствовать.

Донские хутора, модель праначально вольной Руси, отъединённые друг от друга меловыми дорогами, еще долго будут мечтой о лучшем русском мире, чем он есть сегодня. Когда сойдёт на нет «первоначальное накопление», морочащее вчерашних оголодков, и уйдут в землю ненасытные злыдни, наступит иная пора… Но останется ли Дон Доном, а народ народом, если уйдут самые жестокие, с рождения делящие мир на своих и чужих, чтобы на первых ездить, а вторых сживать со свету?

Сергей АРУТЮНОВ,

доцент кафедры творчества Литинститута им. Горького