Записки очевидца

Воспоминания о прадеде моей невестки Марии так, наверное, и остались бы в семейной памяти, если бы не случайно брошенная ею фраза о дневнике и военных заметках её предка, которые он вёл все годы Великой Отечественной войны…

Война застала 43‑летнего Григория Вершило, большевика с 1926 года, опытного политического работника, в Верейском районе Московской области. Оказавшись на оккупированной территории, свою борьбу с гитлеровцами он начал в партизанском отряде. К этому периоду времени относятся его первые заметки – очевидца и участника тех событий…

Григорий ВЕРШИЛО

Юный разведчик Коля Евменов

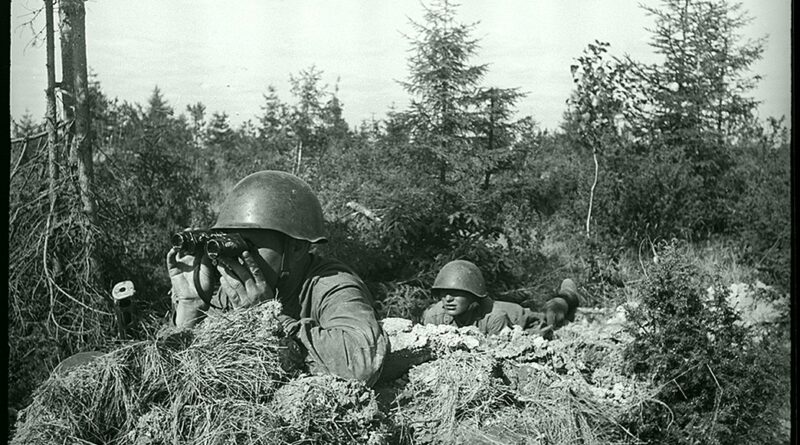

Шли грозные дни осени 1941 года. Красная армия под натиском превосходящих сил противника, ведя ожесточённые и кровопролитные бои, отступала.

Партизанскому отряду, обосновавшемуся в лесу, вблизи линии фронта, приходилось заниматься не только своими непосредственными делами: нарушением связи и коммуникаций противника, нападением на его обозы, транспорты, склады и т. д. Часто к командованию отряда обращались за помощью отдельные группы разрозненных частей Красной армии, выходящие из окружения, с просьбой дать проводника для сопровождения их через линию фронта.

Неоценимую услугу в этом деле партизанскому отряду оказывал подросток, сын бывшего председателя колхоза Коля Евменов.

Хорошо зная здешние леса, он сам пришёл к командиру отряда и заявил: «Хочу помогать вам в борьбе с фашистами».

Войну Коля встретил учеником 6‑го класса школы. Отец в первые дни был призван в ряды Красной армии. Семья же не смогла эвакуироваться и осталась на оккупированной территории.

Коля Евменов был рослым, жизнерадостным парнишкой с постоянно улыбающимся лицом. Он всегда приносил какие‑нибудь важные сведения о противнике. Нередко Колю вызывали в землянку командира и комиссара отряда, и там они оставались наедине. После этого группа партизан уходила на боевое задание или через линию фронта направлялось срочное донесение в части Красной армии. Немало было уничтожено гитлеровцев и военной техники благодаря ценным донесениям разведчика Коли Евменова.

Однажды из окружения выходил штаб одного из соединений Красной армии. Штаб двигался в боевом порядке с головным и боковыми охранениями. Боковое охранение случайно натолкнулось на «секреты», выставленные партизанским отрядом. Произошла встреча командования отряда с руководителями штаба. Надо было во что бы то ни стало провести штаб соединения через линию фронта. В проводники был дан комсомолец Евменов. Долго комиссар отряда Евтеев беседовал с Николаем, разъяснял ему чрезвычайную важность этого поручения.

Несколько дней не было Евменова. Наконец он, как всегда, улыбающийся, возбуждённый, появился в отряде. Доложив командованию о том, что данное ему боевое задание выполнено, он долго рассказывал, как пришлось вести группу по лесу, форсировать реку, как эту группу радостно приняли за линией фронта, а его наградили ценным подарком.

Близилась 24‑я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Командованию отряда надо было связаться с частями армии, передать важные сведения о противнике, наметить совместные действия.

Для этого был назначен партизан Смирнов, а в проводники ему был дан комсомолец Евменов. За несколько дней до праздника отправились партизаны в опасный путь. Их возвращения ожидали к 7 ноября. Но в этот день никто не возвратился. Ничего не принёс отрадного и следующий день.

Утром 9 ноября в ожидании завтрака партизаны собрались у кухни. Обменивались мнениями о задержке возвращения своих товарищей с Большой земли, строили разные догадки, предположения. И тут из леса вышли партизаны Смирнов, Коля Евменов, а с ними трое незнакомых людей в гражданской одежде. Радости не было конца. Возвратившимся пожимали руки, их обнимали, целовали, начались рассказы, расспросы.

Прибывшие принесли с собой газеты с отчётом о торжественном заседании, посвящённом 24‑й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, о состоявшемся на Красной площади параде.

И вдруг неожиданные крики: «Немцы! В ружьё!» Оказалось, что немецкий конный разъезд из нескольких десятков всадников неожиданно наткнулся на наш партизанский лагерь.

По команде командира отряда Пименова партизаны заняли боевые порядки, и началась винтовочная и автоматная стрельба по вражеским всадникам. Не ожидая такой встречи, гитлеровцы, дав несколько беспорядочных выстрелов, бросились наутёк. Партизаны, перебегая от дерева к дереву, били огнём по фашистам.

Прячась за ствол дерева и ведя огонь из винтовки, я увидел недалеко от себя невысокого человека, который тоже преследовал вражеских солдат. Что за человек? И только внимательно приглядевшись, я узнал в нём Колю Евменова.

В белой заячьей шапке-ушанке, всё такой же улыбающийся, раскрасневшийся, он вместе со старшими товарищами преследовал врага. Как после выяснилось, Николай Евменов, сидя с группой партизан, рассказывал им о том, как они переходили линию фронта. Услышав первые выстрелы, он не задумываясь схватил винтовку одного из партизан и вместе с другими принял участие в преследовании врага.

В этом бою фашисты недосчитались многих. С боевым крещением тебя, Коля!

Боевая операция

В селе Богородском Верейского района до войны был большой дом отдыха. Здесь одновременно отдыхали до 600–700 человек рабочих и служащих.

У дома отдыха было своё большое подсобное хозяйство: скот, посевы, огороды, сады, парники. Скот перед приходом немцев был эвакуирован. Но большое количество хлеба осталось в скирдах необмолоченным. Ходившая несколько раз на разведку в село партизанка О. Д. Губарева рассказала, что вскоре после того, как в Богородицкое вступили немцы, они заставили местных жителей обмолачивать хлеб, который на автомашинах отправляли к себе в тыл.

В плане командования партизанского отряда стояло: воспрепятствовать отправлению хлеба в Германию – уничтожить необмолоченный хлеб, сжечь его.

Для проведения этой боевой операции была выделена группа под руководством Смирнова в составе Вершило, Барашко и ещё нескольких человек (фамилии их, к сожалению, не помню).

У партизан нет торной дороги. Партизанская дорога – это глухой лес, непроходимый частый кустарник, болота.

Заранее и дорога, и подход к объекту Смирновым были внимательно изучены. Специально подготовлялись термические средства: ведь надо было поджечь хлеб и успеть скрыться. У нас был бикфордов шнур. Но как сделать, чтобы солома воспламенилась? Дело было зимой, и она могла оказаться сырой.

Партизан Кузовлев предложил, и это предложение было принято: порох из 8–10 винтовочных патронов нужно высыпать в марлю и привязать к бикфордову шнуру. Пламя, дойдя до привязанного пороха, должно воспламенить его. А чтобы солома ещё лучше загорелась, вокруг пороха, завёрнутого в марлю, мы должны были раскидать 1–2 коробка спичек.

Как показало дело, придумано было очень умно.

Наша боевая группа вышла на задание перед вечером. В лесу партизанскими тропами мы ходить не боялись. Немцы же сунуть в лес свой нос опасались. Тем не менее вдоль большой дороги, что шла от Вереи на Богородицкое, днём всё время ходил патруль – автоматчик, который периодически давал короткие автоматные очереди в лес. С наступлением пяти часов вечера он уходил, и его не было до утра.

Партизанам надо было перейти эту широкую дорогу и быть при этом незамеченными. Конечно, можно было снять часового (сделать это было несложно). Но это было невыгодно. Во-первых, хватившись, что нет солдата, немцы бросились бы на розыски, помешали бы нашей операции. А во‑вторых, они могли после этого установить усиленный контроль за дорогой, через которую нам часто приходилось переходить. А обычно мы переправлялись через дорогу без особых проблем.

Так и в этот раз: незамеченными мы пересекли дорогу и часа через два были недалеко от места предстоящей операции.

Мы залегли в лесу, одновременно и отдыхая, и наблюдая за полем, где стояли стога с хлебом, у самой деревни, где размещался большой гарнизон.

Немцы чувствовали себя в деревне хозяевами. В одном месте слышны были звуки песни, где‑то был слышен свист. В помещении дома отдыха, где в то время помещался немецкий штаб, лаяла собака. Гитлеровцы абсолютно не чувствовали, что вблизи них притаились партизаны.

Стемнело. Мы полежали ещё около часа. Вблизи нас прошла немецкая машина. В другое время эту машину партизаны не упустили бы… Тем временем в деревне установилась тишина. Слышны были лишь шаги патрулей, ходивших по деревне, их скрип раздавался в морозной тишине.

«Пора», – сказал Смирнов.

Мы заранее были разделены на две группы, чтобы поджечь сразу два стога хлеба. Было условлено, что сделаем это одновременно, когда Смирнов из леса даст сигнал двойным миганием электрического фонаря.

Две группы партизан разными дорогами поползли к объектам. Один из каждой группы полз впереди, остальные несколько сзади. Мы – у цели. Быстро раскапываем солому – делается как бы печь внутри стога, чтобы место, где следует поджечь, было сухое. Но вот всё готово. Зажжёнными спичками дан сигнал Смирнову о готовности. Напряжённые минуты ожидания. Наконец‑то видим мигание фонаря…

Вспыхивают спички, зажигается бикфордов шнур.

Как можно быстрее мы отходим в лес. И, как только встречаемся со Смирновым, видим, как два пламени начинают быстро разгораться. Не отошли мы и километра, как жаркое пламя, превратившись в зарево, осветило всю окрестность.

На другой день разведка донесла, что все стога хлеба сгорели дотла. Ни один немец не вышел тушить пожар, боялись мести партизан.

1942 год Григорий Вершило встретил уже в действующей армии, сначала политруком в одной из стрелковых рот на Западном фронте, затем – замкомандира батареи, а вскоре и замкомандира полка по политчасти. Закончил войну уже капитаном, заместителем редактора газеты 413‑й стрелковой дивизии 2‑го Белорусского фронта. Был дважды ранен, награждён орденами, боевыми медалями и многочисленными благодарностями Верховного Главнокомандующего…

Немногочисленные открытки и письма с фронта… Они пронизаны мыслью о грядущей победе, тоской по мирному дому и далёкой семье. Приведу одно из них, написанное сыну Виктору.

«Как же я обрадовался вашим письмам. Настроение и так было неплохое, а тут поднялось ещё больше. Явилось ещё большее желание беспощадно бить фашистских гадов, скорее прогнать их с нашей советской земли и закончить войну…

Я хочу, чтобы, когда приеду домой, вы все были живы и здоровы, поэтому берегите своё здоровье, помогайте друг другу. Молодец, что помогаешь маме, бабушке, она мне тоже об этом писала. Так и надо. Ведь этим вы тоже помогаете нам, Красной Армии, бить врага.

Целую, папа».

Штеттинско-Ростокская операция – одна из последних операций советских войск, часть Берлинской наступательной операции, проводившаяся с 20 апреля по 5 мая 1945 года. В её ходе части 2‑го Белорусского фронта разгромили немецкие войска на севере Германии и соединились с войсками англо-американских союзников.

Вот как увидел и описывает её участник капитан Вершило.

Форсирование Одера, Штеттин взят!

Славный боевой путь прошла наша Брестская Краснознамённая дивизия за последние месяцы боёв. Бои за Наревский плацдарм, форсирование Вислы, участие в овладении Данцигом, а затем – бои за Штеттин…

Двенадцать благодарностей Верховного Главнокомандующего получила дивизия. Каждая благодарность – это ожесточённые бои, это умелые действия, это прорыв фронта, освобождённые города и иные населённые пункты, вызволенные из неволи советские, польские граждане, освобождённые пленные.

Последние бои при форсировании Одера были ожесточёнными. Это была, пожалуй, самая трудная операция форсирования реки из тех, что приходилось проводить дивизии за весь её боевой путь. Одер имеет два рукава – Ост Одер и Вест Одер, разделённые островом. Пойма обоих рукавов заболоченная. Место форсирования, которое было определено для нашей части, – вдоль автострады Штеттин – Берлин. Мосты противником взорваны. С высот, расположенных на западном берегу реки, всё далеко вперёд просматривается и простреливается артиллерийским, миномётным и пулемётным огнём.

Форсирование началось за сутки до начала самого наступления. Подразделение автоматчиков с пулемётами в ночь переправилось через Ост Одер и, хорошо замаскировавшись в кустах на острове, целый день не подавало никаких признаков жизни, чтобы не навлечь на себя огонь противника. А утром, как только был подан сигнал к началу наступления, автоматчики на лодках сразу переправились через Вест Одер и закрепились на захваченном небольшом плацдарме. Его площадь едва ли превышала 10 кв. километров.

Несколько дней с ожесточёнными боями части дивизии продвигались вперёд, расширяя плацдарм в ширину и глубину. Огонь по наступающим противник вёл не только с высот, но и с фланга, из самого Штеттина. Желая сбросить в реку наступающих, противник предпринимал частые контратаки.

В один из таких дней, рано утром, противник силою до двух стрелковых рот контратаковал позиции одного из наших подразделений. Но гитлеровцев встретили стойкие, умелые воины, вступившие с врагом в рукопашную схватку.

Отличился красноармеец Дмитрий Тулуз, призвавший бойцов твёрдо стоять на занятых рубежах. Дружно открыли огонь из винтовок и автоматов. В ход были пущены ручные гранаты. Когда контратака была отбита, перед окопами взвода насчитали до полусотни трупов вражеских солдат. Шесть из них – дело рук Д. Тулуза.

Комсомолец Михаил Шинкаренко в этом бою умело применил против немцев их же оружие – фауст-патрон. А комсомолец сержант Лазарь Кержман в бою захватил немецкую снайперскую винтовку и вёл из неё огонь даже после того, как контратака была отражена. Его находчивость и боевая активность были поставлены в пример в специально выпущенном боевом листке-молнии, а командир объявил ему благодарность.

Первыми из артиллеристов, переправившихся через реку, были связисты-телефонисты Балгобаш и Казачков. Они коммунисты и хорошо понимали, что от них во многом зависит чёткое управление боем. Быстро протянули провод через реку, соединив телефонной связью передовой наблюдательный пункт своей батареи с её огневыми позициями. Когда немцы предприняли первую контратаку, по ним уже успешно вела бой эта батарея.

Особенно много пришлось поработать сапёрам. Как только было завоёвано предмостное укрепление на западном берегу Одера, были наведены понтонные мосты, пущены в ход плоты, лодки, катера. Но этого оказалось недостаточно. Надо было строить ещё несколько мостов. И вот под артиллерийским огнём, несмотря ни на какие опасности, работали сапёры. Из Штеттина немецкие батареи вели огонь по переправам, появилась вражеская авиация, которая сбрасывала бомбы…

Особенно памятна одна ночь. Через один из мостов непрерывным потоком шли автомашины, подводы, нагруженные боеприпасами. Вражеские самолёты, развесив фонари, беспрерывно бомбили переправу. И всё же славные сапёры выдержали. Они знали, что от их работы зависит успех наступления.

И когда мосты были построены, когда через них хлынула вся военная техника: артиллерия, танки, самоходные орудия – противник не выдержал.

Особенно активно действовала наша штурмовая и бомбардировочная авиация. С утра и до позднего вечера штурмовики и бомбардировщики наносили удары по вражеской обороне, уничтожали технику, живую силу. В беспорядке противник, бросая вооружение и боевую технику, стал отступать.

Все дороги, ведущие на запад и север к Балтийскому морю, заполнили беспрерывные потоки колонн войск Красной армии. Шли танки, самоходная и полевая артиллерия, гвардейские миномёты, автомашины, пехота, двигались обозы.

Ничто уже не могло остановить этот поток, да и никаких сил к этому у противника не было: он был разбит на отдельные группы, парализован. Чувствовалось, что наступили последние дни войны с фашистской Германией.

До окончания Великой Отечественной войны осталось всего несколько дней. Вот что пишет в своём дневнике воин-победитель Григорий Вершило.

3 мая

На Запад форсированным маршем идут войска Красной армии: движется боевая техника, автомашины, войска. На повозках, автомашинах красные флаги. Колонны идут круглые сутки, без остановки. Лишь кое-где, у взорванных мостов, на переправах, происходит задержка.

Навстречу движется другая беспрерывная колонна. В ней – возвращающееся немецкое население. Повозки разных размеров и форм. Одни представляют собой хорошо оборудованные вагоны, обшитые, со стеклом, на резиновом ходу, запряжённые тройкой добротных першеронов (порода лошадей-тяжеловозов). Это богатые помещики, фермеры возвращаются со своими семьями. Другие повозки поменьше, запряжённые парой и даже одной лошадью. И наряду с этим – ручные тележки, которые тянут за собою иногда старик со старухою, молодые девушки. И на каждой повозке – белый флаг. У каждого немца, немки на рукаве – белая повязка. Даже маленьким ребятишкам повязали белые повязки или дали в руки белый флажок.

Это идут побеждённые навстречу своим победителям.

Но не только белые флаги развеваются в этой колонне, движущейся с запада на восток. На многих повозках национальные флаги Франции, Польши, Чехословакии, красные флаги Советского Союза. Это освобождённые от немецкой неволи французы, поляки, советские граждане. Они тепло приветствуют Красную армию, на ходу перебрасываются отдельными фразами, многие плачут от радости.

Беспрерывным потоком идут пленные. Они не конвоируются. У каждого на руке такая же белая повязка. У каждого австрийца на белой повязке надпись: «австриец». Они не хотят, чтобы их путали с немцами.

Гражданскому населению вбили в головы, что Красная армия будет всех убивать. Русский солдат высоко держит честь Красной армии. Он не издевается, он не убивает гражданское население. Он не уничтожает немецких солдат и офицеров, сдавшихся в плен.

Он здесь идёт по Германии как победитель.

После того как на западном берегу Одера прорвали оборону, мы не слышим выстрелов, не видим немецких самолётов, наши части продвигаются, не встречая никакого сопротивления.

Чувствуется конец войны. Пришла долгожданная новость: Берлин капитулировал!

4–7 мая

Мы за городом Барт. Стоим у залива. Красивое место – залив Балтийского моря. Недалеко лагерь военнопленных американских лётчиков. Их много. Они очень рады своему освобождению, в восхищении от Красной Армии. При встречах приветствуют русских солдат и офицеров, угощают сигаретами, шоколадом. Мы их угощаем вином, кое‑как, с трудом переговариваемся.

6‑го пригласили к себе четырёх американцев, из которых один неплохо говорит на русском языке. Он русский. Его родители эмигрировали в Америку в 1908 году. Он родился в Америке. Его товарищи – один поляк, второй – итальянец, третий – шотландец.

8 мая. 02:00

Всю ночь заграничные станции передают о капитуляции Германии, о подписании соглашения между Соединёнными Штатами, Англией и Советским Союзом с одной стороны и Германией – с другой. Большое веселье. Сейчас из Лондона передают праздничный концерт. И странно, что наши радиостанции молчат. Упорно молчат.

8 мая. 12:00

Получена шифрованная телеграмма т. Сталина о капитуляции Германии, о том, что сегодня с 23:00 прекращаются военные действия. В 15:00 будет передаваться правительственное сообщение. Радости нет границ! Все кричат и стреляют в воздух. Даже не верится в то, что война окончена, что не стреляет больше артиллерия, что прошла опасность и что скоро мы увидимся с родными, друзьями.

Вновь разговаривали с американцами. Они любители разных сувениров. У меня было несколько русских монет (по 20, 15 и 10 коп.). Я их подарил им, за что они были очень благодарны.

9 мая

Сегодня в ночь опубликован Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Указом Президиума Верховного Совета СССР день 9 мая установлен как Всенародный праздник Победы. День нерабочий.

12:00. Сегодня был парад частей нашей дивизии. Везде торжество, ликование в честь победы.

Я представляю, что делается в тылу. Сколько радости, торжества. Сколько горячих слёз радости пролито нашими дорогими жёнами, матерями, сёстрами, детьми, любимыми.

Я за ночь написал шесть поздравительных писем. Уверен, что сегодня мои друзья также пишут мне поздравительные письма.

От радости – неописуемое волнение. Утром устроили общий завтрак. Все перецеловались. Не обошлось без слёз. И за день много раз к глазам подступали слёзы, горло душили спазмы.

Материал подготовил

Владимир ГАЛИН, журналист