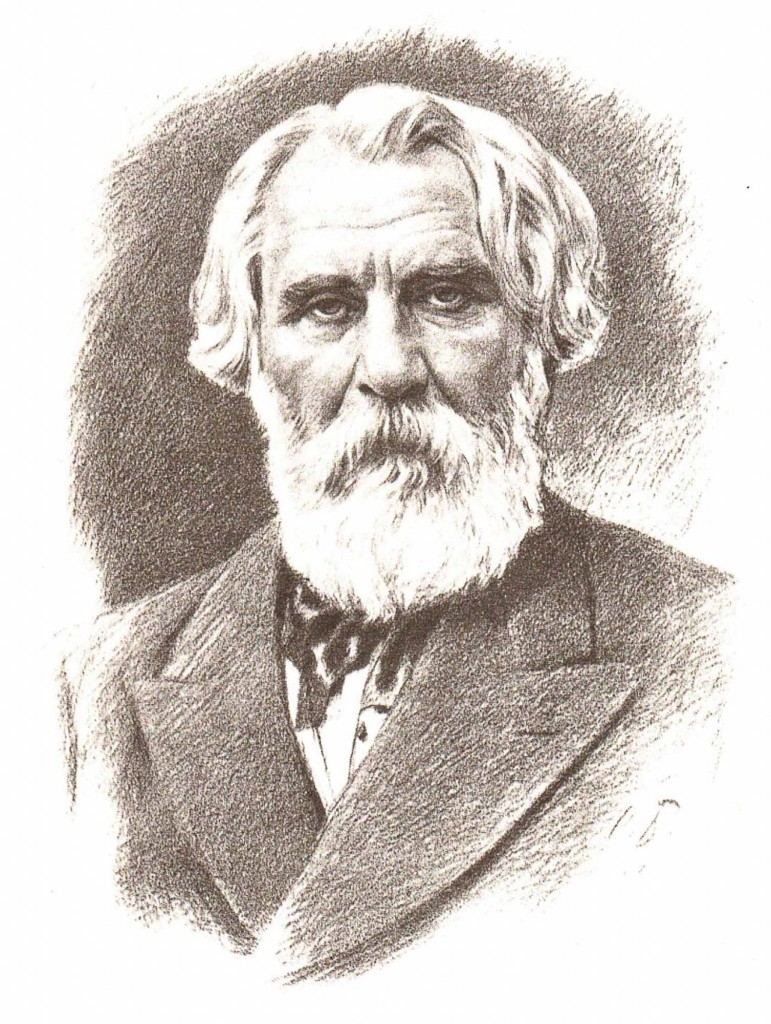

К 205-летию И. С. Тургенева

1

Барин должен быть избыточно сыт; барин не может жить иначе; депрессия, в которую он может впасть, будет связана с тонкими душевными движениями, недоступными тогдашним другим людям, крестьянам например.

Впрочем, понятие «депрессия» не использовалось: «сплин», «меланхолия» были в ходу…

Тургенев, случайно забредающий в лачугу, Тургенев, видящий живые мощи; крестьянская женщина, умирающая так, чтоб об этом был написан гениальный, меняющий сознание, бьющий по мозгам и всему психическому составу рассказ.

Нет, разумеется, она умирает просто потому, что умирает; она, иссохшая, превратившаяся в живые мощи, не знает и не догадывается, какая болезнь её ест, но, постепенно следуя вектору оной, ибо другие ей не предложены, она точно врастает в духовные пространства, закрытые для большинства, приоткрытые Тургеневу как великому писателю.

Она умирает.

Яснее делаются, увеличиваются её глаза.

Глаза есть зеркало души – формула, низведённая на уровень штампа, банальности и не делающаяся оттого менее правильной.

Можно вглядеться в глаза сербского патриарха Павла: они кажутся всевидящими, хоть он и не познал долгого, мучительного умирания.

Справедливости ради нужно добавить, что подобной силы глаза в жизни встречаются крайне редко; много их можно увидеть разве что на феноменальных холстах Эль Греко, живописавшего святых и Христа.

Женщина из рассказа умирает, иссыхает, видит Ваню, жениха своего, – он сияет, возможно, это не Ваня, это сам Христос, уже ждущий страдалицу.

Как редко можно встретить в жизни подтверждение феномена: страдание очищает!

В основном страдание делает человека мелочным, озлобленным и жаждущим избавиться от него; но тут, в рассказе, оно именно изымает, вымывает всё негодное из внутреннего состава женщины, оставляя лёгкую, лучащуюся суть, которой телесная болезнь не страшна.

Можно обрести веру, прочитав сердцем сердца подобный рассказ.

Можно её и потерять: если только страдание уводит в духовную высоту, какая же любовь могла создать систему жизни?

Ни то, ни другое не отменяет уникальной высоты тургеневского рассказа, раскрывающего такие бездны, с которыми большинство не соприкасается в мире.

2

Этот «Polonais» был – Дмитрий Рудин.

Финальная фраза, запоминающаяся наизусть, бередящая сознание разворачивающейся ретроспекцией жизни: воистину – не судите о ней, пока не грянул финальный выстрел.

Он грянет не для всех, но в романе Тургенева именно он является последней, завершающей характеристикой персонажа: яркого, в чём-то нерешительного, пылкого полемиста, истового спорщика…

Рудин – от руды как будто: и много мощной духовной руды заложено в персонаже, много – достаточно, чтобы погибнуть ярко…

Живописанная Тургеневым усадебная жизнь не имеет аналогов: не похожа на толстовскую, слишком круто заваренную, чрезмерно поэтическая, с непременным зарождением чувства – иногда взаимного, иногда нет.

Тургенев лучше других писал именно зарождение любви, первые волны необыкновенной поэзии, томительные и прекрасные сумерки, охотно предоставлявшие свой фон для людского счастья.

Впрочем, с ним всегда худо – в дальнейшем.

«Накануне» имеет некоторый метафизический пласт: человек вечно пребывает в этом состоянии, вечно ожидает грядущего, вечно…

Инсаров больше герой, чем неудачник; он – из когорты пламенеющих героев Тургенева, как Базаров, чей нигилизм вполне созвучен настроениям молодых людей многих времён.

Вопрос «Отцов и детей» не имеет ответа: всегда будет непонимание, даже при взаимной любви.

Базаров шумит: он уверен в победе… и своей, и прагматизма, он решителен, пока смерть не заглядывает в коридоры его жизни, чтобы вступить туда властно…

И снова – пейзажи усадьбы мерцают таинственно, и жизнь такая будет вечной, вечной.

Лаврецкий, имеющий многие черты самого Тургенева, воспитывающийся удалённо от отчего дома; тётка, жёсткая нравом; возвращение героя в Россию; кузина, её дочери…

Разговоры, разговоры.

Усадьбы, усадьбы…

Вероятно, главная сила Тургенева раскрывалась в космосе коротких рассказов: таких шедевров, как «Сияющие мощи» или «Муму», по которому лучше, чем по трудам историков и этнографов, можно воссоздать весь ад крепостного позорного права.

Романы Тургенева во многом избыточно злободневны; тем не менее и они будут читаться художественной историей тогдашней жизни, выполненной столь поэтическими красками, что порою не оторваться.

3

Инсаров умрёт.

Да.

Конечно.

Такой герой должен умереть, захлебнувшись невозможностью (на тот момент) свободы – для обожаемой Родины.

Сперва не понравившийся Елене, после проявивший в Царицыно незаурядную смелость, постепенно становящийся её возлюбленным – таким, за которым невозможно не последовать, ибо жив он только мечтою об освобождении Болгарии.

Елена сама – сильная, яркая, цельная, с долей светлой мечтательности.

Но ведь… Накануне…

Есть некое таинственное мерцание уже в названии тургеневского романа: мерцание метафизического свойства – человек вечно находится накануне чего-то важного, судьбоносного, основного – так он ощущает.

С зудом ожидания, надеждой на счастье, желанием подстегнуть время человек теряет ценность каждого мгновения, не верит в значение всякого момента жизни.

К тому же у спора, которым открывается роман, – между учёным и скульптором о месте человека в природе – не будет разрешения: пока не сможем раздвинуть собственное зрение настолько, чтобы картина мироздания открылась объёмно и стало ясно, насколько человек всего лишь звено в бесконечной цепи разнообразных существ.

Не венец творения.

Не царь природы.

Хотя и наиболее развитый вид на Земле.

Интересно перечитать «Накануне» именно с этой точки зрения: нелепости постоянного пребывания в недрах «накануне» – нелепости, мешающей жить…

…А Болгария в конце концов обретёт свободу – только Инсаров не увидит оного…

4

Идеальная грамотность и выразительность, к сожалению (а может быть, провиденциально – к счастью!), не всегда совпадают – и тяжелостопная мощь Льва Толстого призвана подчеркнуть то, что необходимо подчеркнуть, а взвихрённая, турбулентности подобная стилистика Достоевского именно такова, потому что проводил он сложнейшими лабиринтами (куда там известным историческим!) своих героев.

Думается, только Тургенев и Чехов смогли совместить градус абсолютной грамотности и высокой – высочайшей! – выразительности, давая образцы стилистики столь же нежные, сколь и насыщенные раствором глубины человеческой – и философской.

Осмысление жизни у Тургенева даётся и через образ, и через пейзаж, и… через осознание той запредельности, что сквозит за роскошью русского заката или восхода…

Череда романов как своеобразная энциклопедия тогдашней жизни – со всем её напряжением, срывами, проблемами и – срывами в проблемы, какие возможно и невозможно решить; галерея образов ярка и разнообразна: чувствования оных людей включают все краски психологического спектра, но избыточность злобы дня, пожалуй, играет двойственную роль: ту, когда иные части романов отмирают вместе с умиранием злобы.

Хотя… как знать – не возрос ли сегодняшний, мертвенно-чёрный прагматизм из тогдашнего нигилизма, носящего оттенок столь же воинственный, сколь и спекулятивный.

Тем не менее кажется, что именно в рассказах и повестях Тургенев выразил душу свою – и ту часть души народной, какая наиболее ему импонировала, – с большею силой, нежели в романах.

И здесь – сияние вершин очевидно: ибо рассказ «Живые мощи» – один из лучших в обширном пантеоне русского рассказа.

Кротость и всепринятие, умение за болезнью, разъедающей, уничтожающей плоть, увидеть радость выводят героиню крохотного рассказа в роскошный духовный дворец, где собраны лучшие женские персонажи русской литературы.

Поэзия языка, поэзия прозы пышным сиреневым кустом-шатром распускается в рассказе.

О! ряд их значителен, замечателен у Тургенева – большинство совмещают и языковое богатство, и тонкое строение образа, а разнообразие последних гарантирует их вечное бытование в недрах литературы.

Тургенев, широко давая образцы непопулярного жанра стихотворения в прозе, точно раскрывал новые страницы языковых возможностей, и жаль, что жанр не получил толком дальнейшего развития.

Юбилей классика всегда несёт отпечаток формальности, имеет налёт банального глянца – тем не менее в случае с Иваном Сергеевичем Тургеневым жизнь оказывается сильнее, ибо благоуханный аромат его прозы не теряет силы и в наши дни.

5

Чертопханов и Недопюскин столь же непохожи друг на друга, как Бювар и Пекюше; и нет людей ближе, чем они же. Задачи, которые ставил перед собой Тургенев, были схожи с теми, что возвышались перед Флобером, общее было и в архитектуре их языка.

«Записки охотника» добавили цвета к русской словесной палитре, особенно оттенков лилового и фиолетового.

В закрученные прагматизмом времена едва ли кто-нибудь заплачет над «Муму», однако восстановить позорную картину крепостного права по небольшому рассказу можно вполне отчётливо.

Роса на траве, дрожащая паутинка между ветвей: тонкость природы становится тонкостью словесной вязи, а метафизические верхотуры «Живых мощей» слишком недоступны для мозга.

У кого ныне достанет души прочувствовать бездну рассказа?

Суммарный свод «Записок охотника» включает столько нюансов русской жизни, что будто развёрнут художественный каталог оттенков природы, нравов, характеров, закатов, ночного костра, страхов, разговоров: бесконечного былого космоса…

6

Утро, вырезанное из тумана и сырости, утро сырое, нивы печальные…

Звучит густой, грустный знаменитый романс, звучит, продолжая по-прежнему бередить некоторые души, хотя уже и не столь многие; звучит, отзываясь естественным узнаванием: схожие ощущения знакомы…

Тургенев был хорошим поэтом…

Он писал стихи тревожные и наполненные субстанцией тайны: словно жизнь ему была непонятна настолько, что оставалось только дивиться, прислушиваясь к сложным вибрациям окрестного мира и тонким – собственного психического состава:

Брожу над озером… туманны

Вершины круглые холмов,

Темнеет лес, и звучно-странны

Ночные клики рыбаков.

Полна прозрачной, ровной тенью

Небес немая глубина…

И дышит холодом и ленью

Полузаснувшая волна.

Литые, точно сделанные строки; ясно и чётко выписанные картины.

Он писал в основном о природе, переживая её как гигантскую панораму, в которую вовлечён человек – малой единицей, правда, способной чувствовать, отображать…

Он писал о природе грозовой, и спокойной, и всегда отражающейся в душе; он тонко чувствовал – автор знаменитых романов и рассказов, – достаточно тонко для того, чтобы писать хорошие стихи…

Поэтическое наследие его невелико, но оно изящно и уверенно дополняет огромное прозаическое…

Плюс вновь и вновь звучит романс: «Утро туманное…»

7

Сносящий всё бурлящий поток – и жизни, и языка: характерный признак космоса Достоевского.

И – противоположный космос: упорядоченно-поэтичный, с подчёркнутым вниманием к каждому слову…

Полюс Тургенева.

Как они могли общаться в жизни?

Впрочем, некогда изданная в ныне памятном только библиофилам издательстве Academia книга об их взаимоотношениях носила подзаголовок «История одной вражды».

Дело, конечно, не в характере личных узлов, а в том, что Достоевский и Тургенев представляли два типа отношения к реальности: вместить всё – и выделить одно ради сияния общего…

Каждый был силён именно на своём поле, но наличие двух, несопоставимых, обогатило мировую литературу настолько, что сложно переоценить…

8

Лаврецкий постарел – как, впрочем, и Тургенев, давший ему столько черт.

Он постарел благородно, по-дворянски, ибо мир дворянского гнезда есть единица восприятия Тургеневым жизни: лучшая единица.

В романе произойдёт много коллизий, но все практически будут идти на фоне дворянского пейзажа, и то, что уходит он, стирается, наполняет такой горечью, которая представляет феномен той жизни пронизанным светлой гармонией грусти…

Лаврецкий, воспитываемый жестокой тётей, удалённо от своего дома, сын отца-англофила и матери, умершей рано…

…Вот он уже в Москве; в опере, в одной из лож, он замечает прекрасную Варвару Павловну, вот он уже женат, молодожёны едут в Париж…

Шелест атласа, бархатные отливы…

Лаврецкий, воспитанный жестокой женщиной, как Тургенев – крутой и жестокой матерью, непременно постареет.

Он вернётся в Россию, навестит кузину, живущую с двумя дочерьми; начнутся любовные коллизии…

Гнездо: белый родовой дом с колоннами; лес, таинственно темнеющий сзади.

Или пестреющий, если стяги подняла роскошная, византийская осень.

…Но у Тургенева сложно найти исторические аллюзии; и метафизика его очень земного толка: жизнь как она есть, в тех формах, какие ему были хорошо известны.

Плюс гармония языка и уже упомянутой грусти.

В общем, Лаврецкий постарел и, вспоминая былое, едва ли считает свою жизнь неудачей; но и причины для радости сложно найти.

А то, что все дворянские гнёзда будут разорены, – пока невозможно представить.

9

Редко получается писать абсолютно грамотно и при этом предельно выразительно; это «редко» мощно проявляется у Тургенева, чей язык гармоничен и кристально ясен, чёток, красив…

Это же заметно и в драматургии, в своеобразном мире, создававшемся им для театрального воплощения реальности, в «Месяце в деревне» прежде всего.

Отношения множатся: грани магического кристалла жизни, вмещённого в драматургическое повествование, сверкают, и получается… не треугольник, нет – четырёхугольник любовный, трактующий сложность человеческих отношений всё тем же предельно ясным языком высокой выразительности.

Необыкновенная свежесть исходит от пьесы, словно нестареющей, какие бы изменения время ни вносило в человеческий антураж, во взаимоотношения людей, в восприятие жизни…

Жизнь всегда усложняется: наша слишком непохожа на ту, что вели персонажи Тургенева почти двести лет назад.

И всё равно – мы слышим их, мы находим определённые отголоски их реальности в своей, перегруженной скоростями и технологиями.

Комедия «Нахлебник» – с точным механизмом действия, с репликами, вычерченными до последней остроты и чёткости; «Провинциалка», «Завтрак у предводителя»…

Театр Тургенева богато характеризует человека, открывая такие бездны, которые порой и не подразумеваешь за породой людской…

10

Сложно определить стихотворение в прозе как жанр; тем не менее, перечитывая Тургенева, ощущаешь именно жанровую отчётливость – не говоря о необыкновенной тонкости и чрезвычайной поэтичности: сама субстанция поэзии разлита в кратких, таких знаменитых – когда-то по крайней мере – текстах.

Гармония и поэзия дышат в них: сколь монументально представлен векам «Русский язык» – о! как будто вся невероятная сложность языкового устройства просвечена произведением – от малыша, чья нейронная сеть только даёт команду расшифровать первые коды слов, до старика, собирающего в единое целое свои воспоминания…

Мы рождаемся в язык – не только в физическое бытование.

Метафизически звучащая «Истина и правда», не менее метафизическая «Куропатка»…

Много осмысления жизни в кратких тургеневских перлах: много и приятия её – какой дана, пусть мучает болезнями и отсутствием ответов на многие вопросы.

…На думу – тяжёлую думу – ответит исполин дуб лёгким шорохом в сплошной листве…

Шкала тонкости восприятия мира не разработана в психологии; возможно, непонятно пока, как её разрабатывать; но стихотворения в прозе Тургенева именно дают наглядное представление о том, насколько волшебно-тонким может быть восприятие жизни.

И поэтичным, конечно.

Александр БАЛТИН