ПОЭТЫ ПОБЕДЫ

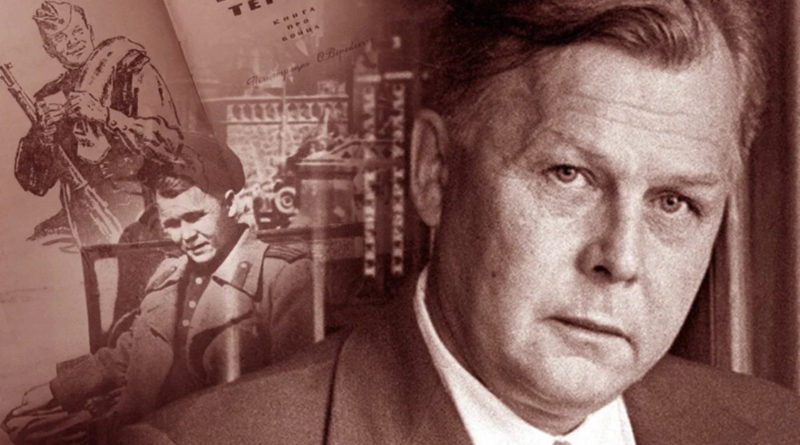

ТВЁРДАЯ ПРАВДА ТВАРДОВСКОГО

Просты ли стихи Твардовского?

Прав ли был Бунин, пришедший в восторг от Василия Тёркина, или Ахматова, сказавшая: «Частушки в любое время нужны»?

И он и она по-своему – ибо представление о народности, широко внедрённое в сознание граждан Союза и ныне кажущееся нелепым, было и верно, и неверно: народ действительно нуждался в своих песнях, и народность всякая условна, а «Василий Тёркин» – поэма, всё же скорее столь связанная с определённым временем, что так и останется в нём.

А вот грандиозное антологичное стихотворение «Я убит подо Ржевом» ясной стройностью и сверкающей алмазной гранью каждой строки врезается в сознанье сильнее.

Простые смыслы и точные формулировки – в этом сила Твардовского:

Я убит подо Ржевом,

В безымянном болоте,

В пятой роте,

На левом,

При жестоком налёте.

Как врезается в недра памяти необыкновенно мудрое стихотворение:

Я знаю, никакой моей вины

В том, что другие не пришли с войны,

В том, что они – кто старше, кто моложе –

Остались там, и не о том же речь,

Что я их мог, но не сумел сберечь, –

Речь не о том, но всё же, всё же, всё же…

Оно точно формула совести, в которую входит и осознание своей, пусть и не чётко даденной вины – вины метафизической, если угодно.

Поздние стихи Твардовского отмечены знаком мудрости вообще и скорбью, совмещённой с принятием действительности такой, какая она есть; представляется, поздние стихи Твардовского ценнее, чем его монструозные поэмы раннего периода.

Нельзя не задуматься над стихами «Памяти матери», не ощутить их странную, тугую земельную силу – силу почвы, растящей всё необходимое, принимающей телесные оболочки людей.

Как не спеша садовники орудуют

Над ямой, заготовленной для дерева:

На корни грунт не сваливают грудою,

По горсточке отмеривают.

Как будто птицам корм из рук,

Крошат его для яблони.

И обойдут приствольный круг

Вслед за лопатой граблями…

Но как могильщики – рывком –

Давай, давай без передышки, –

Едва свалился первый ком,

И вот уже не слышно крышки.

Сила стиха идёт от глубины, от сознания осмысленности прожитого каждым; от неотменимости того, что было, что есть.

Они просты – стихи Твардовского, но простота эта высокого порядка…

…Памятник поэту и великому редактору возвышается напротив редакции журнала, какому он отдал столько времени и сил.

Люди проходят мимо. Идут не читатели стихов, искатели выгод, бедные представители народа, стремительно становящегося населением, идут, не особенно задумываясь, кому установлен памятник.

ПОКЛОН АРСЕНИЮ ТАРКОВСКОМУ

Читая, перечитывая стихи Тарковского, вновь и вновь поражаешься их земной, земельной мощи – в сочетании с нежностью и тонкостью звука, идущего из неведомых, могущественных, световых сфер:

И я ниоткуда

Пришёл расколоть

Единое чудо

На душу и плоть…

Особая оптика сочетается с уверенностью говоримого, и голос обретает властную сдержанность: своя правота не исключает чужие мнения, которыми, впрочем, стоит пренебречь, зная свою правоту.

Речь густа, речь закипает ассоциациями, множится букетами сравнений, играет великолепием эпитетов.

Может ли улыбаться верблюд:

На длинных нерусских ногах

Стоит, улыбаясь некстати,

А шерсть у него на боках

Как вата в столетнем халате.

О да!

Непременно, ибо жизнь хороша, несмотря на войны и кошмар онтологической бездны, ибо мы в ней чего-нибудь стоим, как утверждает мастер, а он не может врать.

Или не знать.

Вечерний, сизокрылый,

Благословенный свет!

Я словно из могилы

Смотрю тебе вослед.

Пусть даже ощущение «измогильности», депрессивное вероятно, но свет же! И не простой: сиятельный, сизокрылый, роскошно данный.

Всё от света, всё замешено на нём, из тьмы нельзя строить.

Кактус равен Карловым Варам – имеется в виду феноменальность любого явления жизни, его неповторимость, его вмещённость в собственную особую ауру; но строгость и чёткость мастерства Тарковского не равны никому, ибо любой поэт – наособицу, хотя и ясны его корни.

Небесное и земное совмещены в самих пластах языка – и звёзды сияют так ярко, как славно работают кузнечики, а мощь новоселья с массою предметов обещает простую, сытную жизнь.

И что первозданный рай малинов – верится, ибо как не верить такому огромному поэту.

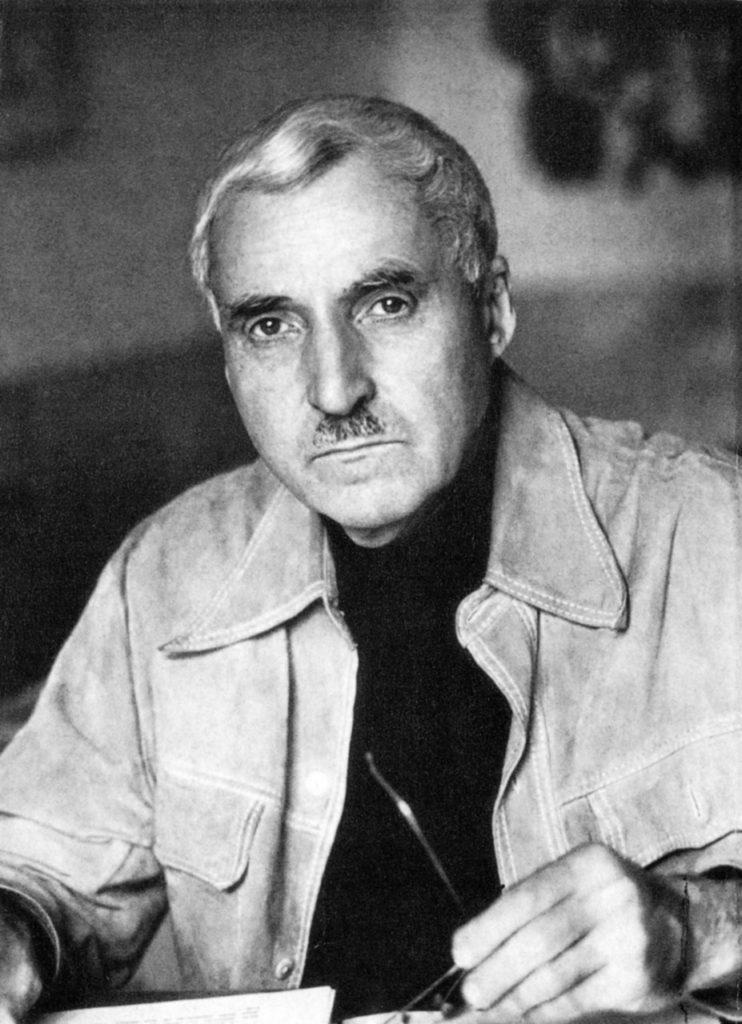

ПОЭТ, СТАВШИЙ ПРООБРАЗОМ В. ТЁРКИНА

Тёркин, конечно, собирательный образ, но во многом Твардовский писал его со своего фронтового друга Василия Глотова, впоследствии, в мирной жизни, ставшего автором 35 книг стихов и прозы.

Поэзия Глотова шла от народной стихии, от простоты той жизни, что и слов требует простых, самородных, веских:

Смоляне-старожилы

Толпились у горы.

В лесу звенели пилы,

Стучали топоры.

И у реки по скату,

Как много лет назад,

Бревенчатые хаты

Выстраивались в ряд.

Стих чёток и чеканен, он мощно работает с правдой действительности, точно… ещё увеличивая оную собою…

…Художник О. Верейский, давший образцовый портрет В. Тёркина, рисовал его с В. Глотова.

В его поэзии была та естественность, что, кажется, не требуется словесного мастерства: просто выдыхай слова, и они сами развернутся… даже, может быть, перьями жар-птицы:

Далёкое, босое детство!

Нет, ты не радостно прошло.

Мне передали по наследству

Отца простое ремесло.

Я сеял в поле рожь и просо,

Ходил на промысел в тайгу,

Варил смолу, чинил колёса

На бийском сером берегу…

Красивы и точны, собирались слова, писались картины, и было в простоте созвучий нечто питательное – от пирогов, даже больше, чем от хлеба… Колодезная вода вкуснее.

Опалённые ленты войны, разумеется, перевивали поэзию Глотова, но возникавшие образы были часто очень своеобразны:

Без дорог и без тропинок,

По увалам напрямик

Шёл в родной район Починок

Тощий мученик-старик.

Он оборван. Спасся чудом.

Тяжко кашлял на ходу.

– Расскажи, отец, откуда?

– Из неметчины иду.

Мы отдали деду свитер.

И уже в пути, за рвом,

Мой товарищ слёзы вытер

Опалённым рукавом.

Не выжгла души война, не отменила умение плакать и сострадать.

Глотов, прошедший войну, делал стих лёгким, полётным, певучим; сам испытавший всё, что испытал Тёркин, и давший многое от себя, чтобы возник великий образ.

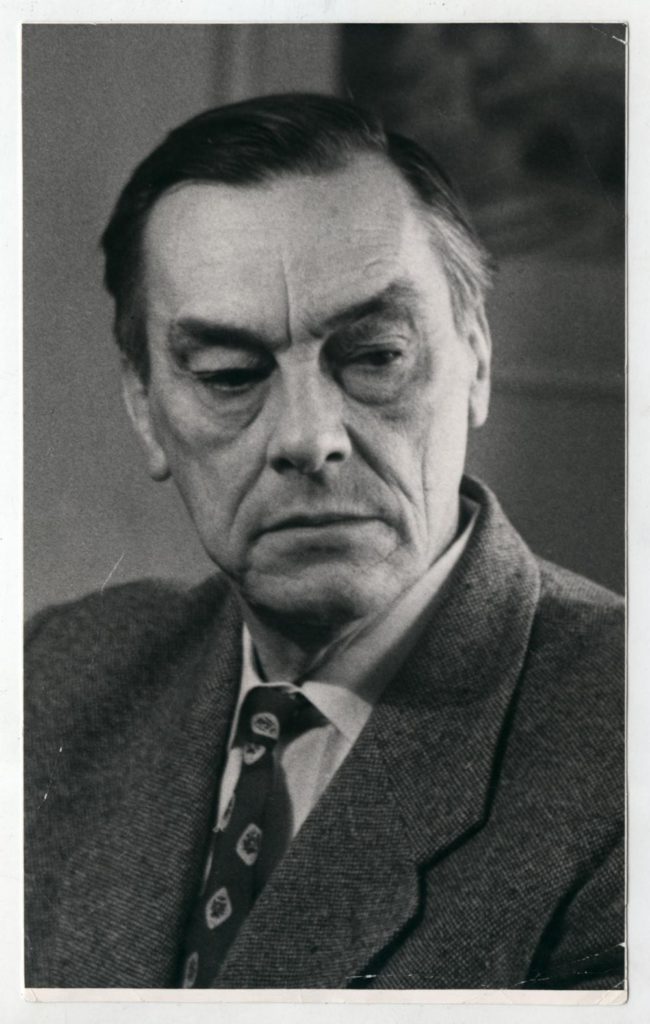

КОНСТАНТЫ КОНСТАНТИНА СИМОНОВА

1.

Романтическое и мужественное начало присуще поэзии К. Симонова; поэзии, столь же чуждой рефлексии, как и абстракции, наполненной только словами значимыми, круглыми, как галька:

Здесь нет ни остролистника, ни тиса.

Чужие камни и солончаки,

Проржавленные солнцем кипарисы

Как воткнутые в землю тесаки.

Тесак критического суждения не просунуть между строк, всё сделано без зазора:

И спрятаны под их худые кроны

В земле, под серым слоем плитняка,

Побатальонно и поэскадронно

Построены британские войска.

Даже доброта, кажется, чужда мировосприятию Симонова:

Иной, всего превыше

Боясь толчка под рёбра,

Такого друга ищет,

Чтоб был, как вата, добрый.

Впрочем, без доброты, как и без света, невозможно существование, и доброта мира, в частности, выражается в том, что люди получают различные дары.

Дар Симонова – некогда знаменитого, как бывали разве что космонавты и футболисты, – был немалым, вполне разнообразным, иногда жёстким от мускульной силы строки, порой – расплавленным от страсти.

Поэзия или проза наиболее полно характеризует его дар?

Думается, и та и другая в равной степени, однако всё же поэзия в большей мере связана с исповедальностью, с тою линией, следуя которой можно понять человека лучше всего.

И поэзия Симонова наблюдательна, это поэзия точного взгляда и уверенных выводов:

Когда ты по свистку, по знаку,

Встав на растоптанном снегу,

Готовясь броситься в атаку,

Винтовку вскинул на бегу,

Какой уютной показалась

Тебе холодная земля,

Как всё на ней запоминалось:

Примёрзший стебель ковыля,

Едва заметные пригорки,

Разрывов дымные следы,

Щепоть рассыпанной махорки

И льдинки пролитой воды.

Конкретика предметов, их необыкновенная связанность между собой, дуговая всеобхватность всеобщности точно поднимает поэтическое суждение на новую высоту, делая его более значимым.

…Все реки впадают в большие резервуары; все поэты приближаются к мере и осознанию всеобщности.

В плеске и блеске разнообразно представленной жизни – хоть в шашлыке, политом лимоном и запитом вином, хоть в атаке, раскиданной по снегу, хоть в картинах, нарисованных строчками, – разлито столько общечеловеческого, что поэзия К. Симонова словно поднимается к облакам…

2.

Искусство перевода сродни пересадке на новую почву не привычных к ней растений, и тут одно случайное движение способно нарушить корни, отменяя жизнь цветения.

Симонов как переводчик был крайне аккуратен по отношению к корням – к сущностному, основному.

Его Видади, звуча своеродным, в орнаментах красивых запутанным востоком, цвёл русским смыслом, внося в пространный пантеон русского стиха живое благоухание грустных грёз.

Ряд переводов из Киплинга можно обозначить как чудо, ибо и «Дурак», и «Гиены» несут в себе подлинные огни.

Их много, переливающихся ярко, заключённых в каждой строфе.

Собственный стиль, своя манера стиха точно уходили из симоновских переводов, и жила другая экзистенция, благородная и страшная, жизненная, связанная с иными культурами – и уже принятая культурой русской.

МЕРА МИХАИЛА КУЛЬЧИЦКОГО

Крест и соль солдатского труда выражены Михаилом Кульчицким с такою силой, что какие-либо иные толкования, кажется, исключаются:

Война – совсем не фейерверк,

а просто – трудная работа,

когда,

черна от пота,

вверх

скользит по пахоте пехота.

Именно работа, даже более весомое, резкое, сильное слово «труд» не использует Кульчицкий, хотя определяет работу как трудную.

Разумеется, какою ей ещё быть, когда смерть из тени превращается в плотное, хотя и незримое образование, ждущее жертвы каждый момент.

Соль, сущностное, основное – всего этого много в небольшом, но таком ярком наследии Михаила Кульчицкого; нет в нём игры – совсем, никогда, ибо жизнь всерьёз.

И стихи всерьёз – иначе они превращаются в лёгкий досуг, праздную забаву, филологические игрища.

Сквозной онтологический ветер продувает стихи Кульчицкого, и словно он и определяет невозможность лишнего ни в какой строке.

Но он, просвистанный, словно пулями роща,

Белыми посаженный в сумасшедший дом,

Сжигал

Свои марсианские

Очи,

Как сжёг для ребёнка свой лучший том.

Так – о Хлебникове, вольном дервише русской поэзии, не знавшем имущества, как солдат; так приводится пример подлинности. Которую невозможно подделать, которой так не хватает в наше шальное и шаловливое время.

Жизнь – чтобы отдавать, как отдавал Хлебников, как отдавал Кульчицкий: свой дар, свои стихи, свою жизнь, не знавшую ложного жира.

И, выделив в капсулу смысла самое страшное в мире, Кульчицкий писал:

Самое страшное в мире –

Это быть успокоенным.

Славлю мальчишек смелых,

Которые в чужом городе

Пишут поэмы под утро,

Запивая водой ломозубой,

Закусывая синим дымом.

За успокоением: мещанский достаток, эра эгоизма, погань прагматики… Никакого творчества.

Чья суть, помимо основы – таланта, – раздаривание себя, щедрое, как делает это дождь.

А время сохранит и образ, и стихи…

КАПСУЛЫ СТИХОВ ДАВИДА САМОЙЛОВА

Понимать язык волн, передавая его стихами стройными и ясными, есть дар провидца, чувствующего единство всего сущего:

Когда-нибудь и мы расскажем,

Как мы живём иным пейзажем,

Где море озаряет нас,

Где пишет на песке, как гений,

Волна следы своих волнений

И вдруг стирает, осердясь.

У Давида Самойлова было много поэтических козырей, но ясность и мелодичность были из основных: из тех, что не подвластны пыли времени, но имеют средство против его течения, ибо с годами стихи – лучшие стихи Самойлова – кажутся достигающими небесной глубины.

А «Пярнуские элегии», конечно, из лучших мелодий, исполненных на русском языке во второй половине двадцатого века.

Музыка должна лечить или?..

Чёт или нечет?

Вьюга ночная.

Музыка лечит.

Шуберт. Восьмая.

Правда ль, нелепый

Маленький Шуберт, –

Музыка – лекарь?

Музыка губит.

Лаконизм афоризма, и поступь вечности – вот же она, завернувшись в плащ поэтической ткани, сходит в недра смысла… Но оборачивается он собственной противоположностью: ибо то, что должно лечить, губит.

Видимо, дело в мере вещей, в той пропорции, какую составляет музыка от реальности.

Заметим в скобках, что нынешняя реальность, настоянная на чрезмерном растворе денег, противоречит любой музыке.

…Страшные «Плотники», некогда прозвучав, продолжают вибрировать в воздухе поэзии и… жизни.

Или, если жить осталось три часа, говорить о чём бы то ни было бессмысленно.

Хотя… стоит именно говорить, если осталось три часа, – и стихотворение дышит так, будто пронизано предсмертным откровением.

Военные, ставшие хрестоматийными стихи Самойлова сильно пахнут порохом: чтобы почувствовали грядущие поколения цену страха и подвига.

Равно – пот солдатской работы: такой будничной, такой распластанной крестом.

Тайна слова и апрельский лес, точно обновлённый лад баллад и стихи о поэтах, – вращается цветная карусель стихов пёстрых и ясных, своеобычных и напитанных силой мысли.

Каждое – как капсула, заключающая в себе вещий янтарь маленького пророчества.

Чтобы в сумме состоялось одно большое под названием «Творчество Давида Самойлова».

ДОЛЯ И ДАР ЮЛИИ ДРУНИНОЙ

…Ибо концентрация военной правды и боли, соли ужаса войны и кристаллов мужества, что прирастают этой солью, может быть дана в одном четверостишии:

Я столько раз видала рукопашный,

Раз наяву. И тысячу – во сне.

Кто говорит, что на войне не страшно,

Тот ничего не знает о войне.

Лента военных лет, коли опалила сознанье, останется навсегда, будет томить и обвивать душу, и если участник войны – поэт, не может не выхлестнуться рваными краями лента сия в стихи.

И то, что четверостишие Юлии Друниной грандиозно, свидетельствует о великих её поэтических возможностях: четверостишие вибрирует, заставляя чувствовать то, что, казалось бы, не в силах ощутить человек, на войне не бывавший.

О, конечно, Друнина прежде всего лирик:

А я для вас неуязвима,

Болезни,

Годы,

Даже смерть.

Все камни – мимо,

Пули – мимо,

Не утонуть мне,

Не сгореть.

Всё это потому,

Что рядом

Стоит и бережёт меня

Твоя любовь – моя ограда,

Моя защитная броня.

Лирик с трепетом тонких строк, чья поступь точно движения кошки; и вместе с тем лирик, считающий возможным в стихотворении о любви упомянуть броню (отблеск войны), каковое слово вроде бы совсем не подходит к теме…

«Царица бала» и «Царевна», «Шторм» и «Я курила недолго» – нити стихов сплетаются в общий свод творимого Друниной, иногда тяжело, иногда с лёгкостью бабочки; кристаллы строк вспыхивают на солнце времени, а соль их остаётся белой, как бы ни пытались прыскать грязью нелепые годы нашей современности; и Юлия Друнина созидала, живя стихом, до тех пор, пока нечто не перекрыло питающий канал, погрузив её в тьму самой страшной трагедии для поэта: творчество теряет смысл.

Только не теряют оного стихи, оставаясь мерцать живущим искрами и полосками света, изъятыми из сердца поэта.

ИСТИНЫ ИОНА ДЕГЕНА

Сложная простота стихов Дегена связана с экзистенцией войны, с силою онтологического ветра, продувавшего реальность с её наждачной правдой, которая постепенно становится достоянием литературы, кинематографа, истории…

Тончайшие нюансы психологии, малейшие переливы и нюансировка чувств доступны поэзии Дегена:

Когда из танка, смерть перехитрив,

Ты выскочишь чумной за миг до взрыва,

Ну, всё, – решишь, – отныне буду жив

В пехоте, в безопасности счастливой.

И лишь когда опомнишься вполне,

Тебя коснётся истина простая:

Пехоте тоже плохо на войне.

Пехоту тоже убивают.

Он точно описал не просто свою войну – как талантливый, яркий поэт, он создавал энциклопедию войны, статьи которой были связаны с ежедневной смертью солдата, смерть преодолевшего; солдата, остающегося жить, чтобы поведать созвучьями миру о том, как было.

Возможна ли ирония?

Да, своеобразная, она порою касалась устройства стихов И. Дегена, придавая им дополнительное своеобычие:

Чего-то волосы под каской шевелятся.

Должно быть, ветер продувает каску.

Скорее бы до бруствера добраться.

За ним так много доброты и ласки.

Восьмистишие «Валенки», часто запоминаемое многими с первого прочтения, несёт в своих восьми лучах всю гамму чувств, связанных с войной: запрет на отчаяние и само свинцовое отчаяние; смерть, всё время ходящую рядом и пока прошедшую мимо; конкретику страха и необходимость его преодоления.

Стихотворение горит костром – на снегу будущего, того, где нет войны, огнём своим неистовым повествуя о многом…

…Напластовываются годы, но… стареет ли прошлое?

Утихает ли память?

Притупляется боль?

Возможно, однако, остаётся:

Забыл я патетику выспренних слов

О старой моей гимнастёрке,

Но слышать приглушенный звон орденов

До слёз мне обидно и горько.

Атаки и марши припомнились вновь,

И снова я в танковой роте.

Эмаль орденов – наша щедрая кровь,

Из наших сердец позолота.

Ибо кровь, ставшая эмалью, горит, ибо позолота мужества, взятая из сердец, блестит ярче любой другой позолоты.

Но военные стихи И. Дегена не позолоченные – они золотые, они из того метафизического золота, что только дороже делается с годами.

Александр БАЛТИН