Наследство

Ольга и Наталья Артёмовы Члены Союза писателей РФ, лауреаты Всероссийской литературной премии им. Н. С. Лескова «Левша», победители и призёры ряда международных и всероссийских конкурсов. Проживают в Курской области.

ОЧЕРК

Последней погибла ёлка. Она держалась дольше других. И когда не стало уже медоносных лип, когда отзвенел серебристой листвою тополь, отсиял закатным золотом русский клён, отлепетала мелкими листочками осина, ушли куда-то в вечное небо ясени, ёлка вскидывала ещё мощно тёмно-зелёные лапищи. Жила. Зачищенный снизу ствол смело уносил в невообразимую вышину треугольную макушку. Ёлка возвышалась над немаленьким нашим селом, единолично царила в лазоревом небе. Подъезжая к дому, мы видели её ещё с моста, за два километра. Тяжёлые ветви чуть опускались вниз, точно старая рука в приветствии: «Вернулись, блудные дочери. Надолго? Вернулись…» Мы всегда возвращались. Оторванные тяготами перестройки от родного гнезда, вынужденные искать работу в другом районе, мы рвались домой каждый свободный выходной, так весной неразумные травы и цветы рвутся сквозь тяжкую корку земли к свету. Так птицы верно возвращаются домой из далёких краёв. Впрочем, в нашем случае края эти были не такими уж и далёкими. Нам и самим удивительно, как какие-то жалкие семьдесят километров могут лечь чёрным полем тоски между большим, настоящим – и почти нереальным, вечно временным и, в общем-то, ненужным. Может, потому что на месте работы 30 лет у нас только и было – душно-маленький номер в гостинице, скудно-бетонный вид из окна второго этажа и ни шага собственной земли. А дома нас ждал родительский дом, убегающие к горизонту просторы, на красоту которых никто никогда не предъявлял права, и потому с младых лет мы привыкли считать их своими. А ещё был сад. Покой его, как исполинский страж, охраняла красавица ёлка. Это не был просто кусок возделанной земли со старыми деревьями. Он был самой красотой, верой и мужеством, силой и правдой, добром – тем, что столь же мощно сконцентрировано, пожалуй, только в сказках, храмах и песнях. Да он и был для нас ими! Сад-песня. Сад-храм. Сад-сказка. Сад-жизнь…

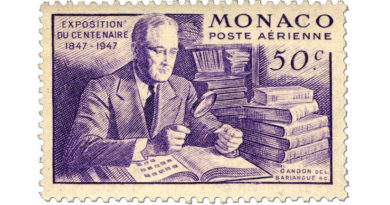

В 30-е годы двадцатого века здесь некрасиво горбатились глиняные рвы. И вот наш дед, Григорий Иванович Арепьев, получив неприглядность эту под усадьбу, начал возить благодатный чернозём. Потом ровными рядами насадил яблони и груши. Общим числом 33 штуки. А как только саженцы укоренились, занялся прививкой. У него оказались лёгкие руки прирождённого садовода. Дички принимали благородные соки старых сортов. А рядом, не мешая друг другу, нашли себе место кусты смородины, малинник, вишенник, сливы разных сортов, розы, малюсенькая ёлочка… Он много чего успевал, одарённый этот человек. Дед маслом писал картины, сам, своими руками, собрал радиоприёмник и слушал Москву, ходил на охоту, много фотографировал, в том числе бывший мужской монастырь Коренную пустынь. Он бы успел ещё больше! Но началась война.

Земляк, шедший с ним на призывной пункт, предложил вернуться в родные хаты, отсидеться под надёжным кровом, выждать. Дед сказал: «Нет. Победа будет за нами». И каждый пошёл своим путём. Один – домой, потом конюхом в какие-то штрафные части, потом – опять домой. А дед наш – на фронт, к безвестной гибели в страшном 41-м году. Было ему тогда 35 лет.

А дома ждали солдата мать, дочка и сынок, сад-малютка и любимая жена Пелагея Ивановна со всем этим хозяйством на руках. Вода находилась далеко – туда и обратно километра полтора. Нести её нужно было на горку. И вот бабушка, хранившая в памяти маленькое дворянское поместье предков, гордившаяся, что бабушку её крестил князь Мещерский, с тяжеленными вёдрами спускалась к ключам и два раза в день поливала и яблони, и груши, и вишни, и ясени, и липы, и ёлочку… Маленький огород не мог прокормить семью. По вечерам после работы бабушка шла в лес и ломала на растопку валежник. Но пустить под грядки или на обогрев крепчающий сад – Боже упаси! За все голодные, холодные годы бабушка срубила на растопку только одну грушку и то потом долго жалела о ней. Она так истово, так молитвенно сохраняла сад прежде всего, конечно, для него – для хозяина. Но сохранила в конечном итоге только для нас. Все возможные беды опалили жизнь бабушки: полицаи водили в немецкую комендатуру дознаваться, где ружья мужа; в 17 лет трагически погиб её сын – умница, отличник, спортсмен. В день, когда отлучилась в соседнее село на встречу с вернувшимся с войны родственником и наплакалась там опять по своему, единственному, невернувшемуся, сгорел дом.

Всё это видел сад. Развивающийся из коротеньких веточек-прививок, он долго не плодоносил, но когда вошёл в силу, стал маленькой местной достопримечательностью. Один наш родственник-москвич по пути домой с юга заехал к нам за яблоками. Так коллега на работе спорил с ним, что не помещавшиеся на ладони титовки не могли вырасти в средней полосе России, плоды, мол, южные, и он друзей разыгрывает. Повзрослев, сад начал понемногу зарабатывать денежки. Правда, были они небольшие, чисто символические. За свои груши и яблоки рыночные деньги как-то брать стеснялись. Точно и вправду росли светоносные плоды сами по себе, не требуя ухода. А ведь осенью каждая яблонька окапывалась, весной расскораживалась, а опилка, а вырубка, а осторожный, чтоб не повредить сучков, сбор плодов, а переработка падалицы… Но это не от обиды – просто к слову пришлось. Из вишен на ножках бабушка сплетала красивые кукурузины и продавала на ярмарке. Самый большой спрос был на сладкие, пахучие, не уступающие южным груши дюшес. Из мелкой золотистой янтарки получалось красивое старорусское варенье. Груши и яблоки запаривали, сушили, пекли, пускали на компоты… Каждый новый год на столе у нас красовались рубиновые яблоки «весна». Мы хрумкали ими даже в марте. Сад трудился с нами и удовлетворённо дарил от щедрот своих.

Мама учила нас любить и уважать его как родного человека.

Весной сад дышал ароматом и тронутой розовым белизной, как спустившееся с небес облако. Осенью он устилал землю яблочным ковром. И такой в нём стоял одуряющий дух, будто находился ты внутри пирога с повидлом. И весь он светился медово. Зимой сад принаряжался в одежды, сотканные из лучей и самоцветов. Вечером, ожидая родителей с работы, мы свет не включали: так было уютнее ждать. Тихонько работало радио: шли интересные передачи для школьников. Кухня освещалась отблесками из весело потрескивающей печки и прощальными лучами солнца. Скользя сквозь ветки яблонь, оно опускалось в крепкий снег и омывало его малиновым. И сердце омывалось этой красотой. В метели сад шумел, и плакал, и завораживал музыкой ветра. Круглый год сад заботливо приманивал для нас птиц: чечёток и снегирей, дятлов и соловьёв, соек и ласточек и множество иных неизвестных пичужек. Всё наше детство освещено садом, как добрым мудрым солнцем. Он, цветущий среди скучных прозаичных соседских огородов, дарил нам ощущение избранности, причастности к чему-то высокому, непреходящему. Может, потому и проросли в душе стихи, что цвёл сад…

Он жил нашей жизнью. В ту весну, когда умер папочка, любимая его яблонька путимовка одна из всего сада не покрылась белой шалью, словно вместе с нами решила носить траур. В неустойчивом предательском мире сад казался незыблемой точкой опоры. Он напоминал нам об огромном, узнанном только по рассказам мамы саде наших предков-помещиков, выходившем сразу в лес. И пробуждал в нас чувство родства с нереально далёкими, но такими близкими людьми, чьи сердца тоже сладко-больно бились от ускользающей красоты родной земли.

А потом сад начал умирать. Упрямо он цеплялся ещё за высокое недостижимое небо хрупкими своими ветками, и цвёл вопреки наступающей сухости, и покрывался мельчающими плодами. Восковку, неохватную развесистую грушу, мы спилили в сентябре. Первой с ней простилась Наталья. Как взошло солнце, подошла и поцеловала нежно шершавый ствол. Когда-то взбирались по нему высоко-высоко. И груша раскрывалась, как друидический дворец с переходами, площадками, с навесными коридорами. И всюду, как лампочки, горели плоды. Кончились груши. Прощай, милая восковка. Не стало янтарки, чьи цветы в мае сплетались в такое тесное кружево, что ни листочка не проглядывало. Исчезли лёшинские яблоки, тяжко бившие в июле о землю, о крышу сладко-кислыми крупными плодами, разламывающимися сразу от удара на две пахучие половинки. Уже не попробуем мы наливавшиеся соком до солнечной прозрачности свечковые яблоки. Перестал благоухать малинник. Не ловят в себя июньский воздух полосатые бочонки крыжовника. И вот погибла ёлка. Её свела со свету аномальная жара. А мы, неразумные, поливая цветник и молодые деревца, забыли о великанше, слепо веря в её силу.

Мы стараемся удержать ускользающую красоту. Но нам, пытающимся восстановить сад в прежней красе, продавцы фыркают в лицо: «Вы старые сорта спрашиваете. Таких сейчас нет. Кому они нужны?» Нужны. Нам. Приходится брату прививать дички почками от старых деревьев. Новый сад долго не будет плодоносить.

Сегодня сад, конечно, не тот. Но в сердце чётко проложены его аллеи. В нём сад такой, какой явился нам на рассвете нашей жизни и в свой расцвет. И если там, за последней чертой, есть всё-таки некая Богом данная земля и если нам позволят, мы попадём в знакомый до боли сад. Где нетронутыми будут возноситься в вечность восковка, липы, ёлка… Мы пойдём по прямым его аллеям к закату солнца, и в конце нас будут ждать папочка, бабушка. И дедушка – Григорий Иванович Арепьев.