И. А. Бунин, Крым и Анна

Литературный критик, литературовед, член Союза писателей России.

Родился и вырос в городе Магнитогорске. Учился в городе Омске, где окончил Академию МВД в 1979 году. Работал в органах милиции МВД СССР. В уголовном розыске – до 1997 года. Затем юрисконсультом, адвокатом, преподавателем уголовного права в ТНУ им. Вернадского. С 1989 года живёт в Крыму. Первая литературная публикация – отзыв-предисловие к книге стихов Елены Евгеньевой «Восьмидолье» (2001) под псевдонимом Вячеслав Бакулин. После этого стал публиковаться в российских и крымских изданиях в жанрах эссе, художественной публицистики, критики. В 2008 году вышла книга «Цветок кактуса». Член редколлегии журнала «Вестник российской литературы».

«У Бунина в самом языке его, в складе каждой его фразы чувствуется духовная гармония, будто само собою отражающая некий высший порядок и строй…

Бунин у нас, в нашей литературе, – последний бесспорный, несомненный представитель эпохи, которую мы не напрасно называем классической, как бы ни был растянут и зыбок смысл этого слова».

Г. Адамович. Одиночество и свобода. 1954 г.

Страдая с ранних лет книгоманией, я как-то вознамерился выделить для себя лучшие книги, романы, произведшие на меня очень сильное впечатление. Погружение в стихию их текста давало состояние, которое сопрягалось у меня с запахом, ароматом, и создавало некую силу, остающуюся надолго и всерьёз. И это было не то наслаждение сладкое, которое сродни вкусному торту или увлекательной книге, прочитанной стремительно. Эти книги не всегда, даже почти никогда не читались стремительно, взахлёб, а как-то необходимо с оттяжкой, чтобы каждый раз, после очередной вкушённой порции, этот дурман, аромат или эта аура постижения постепенно, подробно осели во мне. Потом, несколько позднее, бывая в православных храмах, постигая их нешумное, но проникновенное и живое звучание, глядя в загадочные лики икон, я почувствовал поток силы, спокойствия и благости, в котором неожиданно для себя уловил не сходство, но какое-то созвучие с впечатлением, даваемым теми книгами.

В ряд этих книг я поставил и «Жизнь Арсеньева» Ивана Алексеевича Бунина.

Другие вещи Бунина мне тоже нравились. Особенно притягивало ощущение их тонкой тоски. Тоски о чём? Это ясно не говорилось в книгах. Но теперь я знаю точно – тоски о жизни. Не о той кричащей и шумливой производимой в злобе дня жизни быстро меняющихся картинок, нет, жизни, до конца не ощущаемой в крике, но присутствующей всегда. Бунин это присутствие очень ощущал.

Надо, наверное, сказать – вечной жизни.

Говорят, что книги Бунина, особенно его эмигрантского периода, о любви и о смерти. Нет, они о жизни.

Когда я впервые прочитал «Жизнь Арсеньева» лет двадцать назад, мне показалось, что эта книга написана не человеком. Так поразила меня ткань повествования, тонкое, безупречное, будто хрустальное кружево стиля и волшебная дымка, через которую подана фактическая сторона текста.

Но это я сейчас думаю о стиле, тогда было только впечатление и изумление перед тем, что вот так, оказывается, человеку доступно писать. Простые человеческие слова составлены так, что ощущение божественности почти буквально. Музыка фразы в тонком томлении, неспешности и прозрачности прихватывает необозримость неба, а своей конкретностью и обилием деталей явно признаётся в любви к земле, и божественное будто ностальгирует по земле, земля же обнаруживает доступность неба, его близость и осязаемость. Это в Бунине дворянская усадебная культура, ностальгически побродив по русскому Золотому веку, дала такой выброс, выплеск, реализовавшись в, казалось, чуждом ей XX веке, на высокомерной к ней культурной территории, самым престижным литературным признанием – нобелевским лауреатством.

Сейчас, сквозь призму жёсткой рассудочности нынешних эстетических приоритетов, мне чудится налёт некой архаической сентиментальности в бунинско-арсеньевском тексте, но эта капля сомнения никак не подмывает торжество бунинского построения, а делает его, быть может, более человеческим, но по-прежнему необычайным, я бы даже сказал, безумно-безупречным построением.

Происходит И. Бунин из древнего знатного дворянского рода, некогда богатого, а затем обедневшего. Вот что он сам написал о своём происхождении в 1934 году, когда уже жил в Париже:

«Я происхожу из старого дворянского рода, давшего России немало видных деятелей, как на поприще государственном, так и в области искусства, где особенно известны два поэта начала прошлого века: Анна Бунина и Василий Жуковский, один из корифеев русской литературы, сын Афанасия Бунина и пленной турчанки Сальмы.

Все предки мои всегда были связаны с народом и землей, были помещиками. Помещиками были и деды, и отцы мои, владевшие имениями в средней России, в том плодородном подстепье, где древние московские цари, в целях защиты государства от набегов южных татар, создавали заслоны из переселенцев различных русских областей, где, благодаря этому, образовался богатейший русский язык и откуда вышли чуть не все величайшие русские писатели во главе с Тургеневым и Толстым».

В 1933 году И. Бунину была присуждена Нобелевская премия по литературе. В официальном решении говорилось: «Решением Шведской академии от 9 ноября 1933 года Нобелевская премия по литературе за этот год присуждена Ивану Бунину за правдивый артистический талант, с которым он воссоздал в художественной прозе типичный русский характер».

Иван Алексеевич Бунин был последним классиком Золотого века русской литературы. И он вопреки всем обстоятельствам, перевернувшим русскую жизнь и выбросившим за пределы России часть русских людей, в том числе его самого, вопреки изменившимся писательским вкусам и литературным течениям исхитрился протянуть эту золотую русскую нить до середины следующего века, перебросив её через головы классиков века Серебряного, и закрепить нобелевским лауреатством в среде чужой и совсем слабо понимающей ту, присущую И. Бунину, русскость, которой полон Золотой век русской литературы и которой так много в его книгах.

Севастополь

Имя И. А. Бунина не часто слышимо в связи с литературной историей Севастополя, Балаклавы. Разве что экскурсоводами приводятся его юношеские стихи о Байдарской долине, и с ними поминается автор. Мне, как балаклавцу, было интересно узнать, бывал ли Бунин в Севастополе, тем более что я помнил откуда-то, как он шёл пешком в Балаклаву из Севастополя по знойной каменистой дороге. Откуда память приводила этот пеший поход классика, я не знал, но почему-то уверился, что судьба Бунина с Балаклавой связана. Потом обнаружил, что память подсовывала эпизод из романа «Жизнь Арсеньева», прочитанного мной очень давно. Это не Бунин, а Алёша Арсеньев, направляясь из Севастополя в Байдарскую долину, шёл до Балаклавы пешком. Балаклава не описывалась в романе. Не нашёл я описания Балаклавы ни в записках и письмах писателя, ни в книге воспоминаний Веры Николаевны Муромцевой-Буниной.

Но Бунин бывал в городке и даже останавливался на некоторое время в конце сентября 1898 года. Тогда он приехал в Балаклаву с молодой женой, Анной Николаевной Цакни. Здесь жили родственники Анны Цакни, с Балаклавой связана и жизнь её отца.

Севастополь же в жизни И. А. Бунина начался с отца. Отец, большой, шумный, жизнерадостный, много рассказывал о Севастополе. Он воевал тут в кампанию 1854–55 годов, встречался с Толстым, играл в карты, был молод и впитывал впечатления о Севастополе так, как это свойственно молодости. Благодаря рассказам отца Севастополь с детства жил в воображении писателя. Он отразился в душе мальчика легендой, духом истории, символом живой причастности к прошлому.

Весной 1889 года Бунину 19 лет. Он приезжает в Харьков к брату Юлию, работавшему в земской управе. Иногда в этой же управе давали работу и младшему Бунину, что в его постоянном безденежье было очень кстати. Получив однажды от подработки какие-то деньги, он захотел в Крым, очень хотелось взглянуть на Севастополь, о котором столько слышал. С юга вдруг подул тёплый ветер, и это решило окончательно – он едет, ведь Севастополь, кажется, совсем недалеко от Харькова. Ему достали льготный бесплатный билет на имя какого-то рабочего, и он, блаженно растянувшись на второй полке, под стук вагонных колёс двинулся на юг.

Рано утром Бунин проснулся, было тихо, никакого тебе стука, поезд стоял. Солнце только начинало вставать и было совсем слабым, ночь, зацепившись одним рукавом за наступающее утро, ещё оставляла свой след на действительности. Очевидность наступающего дня ещё не утеряла таинства ночи. Выглянув в окно, он увидел степь и на ней могильный курган. Так поразил его этот курган, что через двадцать с лишним лет он написал в «Жизни Арсеньева»: «…в двух шагах от нас, на бесконечной и гладкой, как ток, степи стоит и глядит на меня большой могильный курган… До сих пор не могу понять, чем он так поразил меня. Это было нечто ни на что не похожее ни по своим столь определенным и вместе с тем мягким очертаниям, ни по тому, главное, что таилось в них. Это было нечто совершенно необыкновенное при всей своей простоте, такое древнее, что казалось бесконечно чуждым всему живому, нынешнему, и в то же время было почему-то так знакомо, родственно». То, что двигало его в Севастополь, предстало вдруг единым с бесконечной древностью, взглянувшей на него скифским курганом, и уже поблекшие звёзды с этим курганом заявили о другой реальности, которая, он ясно почувствовал это, продолжает жить, и живёт всегда, потому что является вечностью: «…что им, этим вековым молчаливым курганам, до горя или радости каких-то существ, которые проживут мгновение и уступят место другим таким же – снова волноваться и радоваться и так же бесследно исчезнуть с лица земли?..». Это отрывок уже из рассказа «На край света» 1894 года, куда, дополнившись, перекочевало впечатление, оформившееся в мысль о кургане 1889 года.

Второе утро по дороге в Севастополь было совсем другим. Оно было выныриванием из древнего небытия в яркую настоящесть. И до того эта настоящесть была ясной, солнечной и благоуханной, что невольно пришло сравнение её с раем. «Опять внезапно очнулся я на какой-то станции – и увидел уже что-то райское: белое летнее утро – тут было уже совсем лето – и что-то очень тесное и сплошь цветущее, росистое и благовонное, какой-то маленький белый вокзал, весь увитый розами, какой-то лесистый обрыв, отвесно поднимающийся над ним, и какие-то густые, тоже цветущие заросли в обрывах с другой стороны… И как-то совсем иначе, радостно и как будто испуганно, звонко крикнул паровоз, трогаясь в путь. Когда же снова он выбрался на простор, из-за диких лесистых холмов впереди вдруг глянуло на меня всей своей темной громадной пустыней, поднимавшейся в небосклон, что-то тяжело синее, почти черное, влажно-мглистое, еще сумрачное, только что освобождающееся из влажных и темных недр ночных, – и вдруг с ужасом и радостью узнал его. Именно – вспомнил, узнал!»

В Севастополь он прибыл 13 апреля. Город не оправдал ожиданий юноши, об этом он пишет в письме к родным. Но по-прежнему неизменный восторг вызывает у него море. Осмотрев Графскую пристань, пройдя по городу, он нанимает лодку и отплывает осматривать Константиновский равелин. Высадившись на берег, в городе не задерживается и отправляется в Байдарскую долину.

Севастополь не то чтобы не понравился Бунину – он не нашёл в нём того, что желал найти. А желал он окунуться и вдохнуть атмосферу отцовских будней почти полувековой давности, ощутить запах истории, а вместо этого увидел современный город, суетящийся повседневной жизнью, будто не обнаруживающий на себе тяжесть веков и тяжесть прошедшей войны. Потом в «Жизни Арсеньева» Бунин уже по-другому вспоминает Севастополь. И эти ностальгически светлые воспоминания хочется привести, тем более что под пером Бунина, всегда очень точным и внимательным к деталям, будто попадаешь в атмосферу города того давнего, теперь далёкого: «Севастополь же мне показался чуть не тропическим. Какой роскошный вокзал, весь насквозь нагретый нежным воздухом!.. Небо, от зноя даже бледное, серое, но и в этом роскошь, счастье, юг. Полдень, везде пустота, огромный буфетный зал (мир богатых, свободных и знатных людей, приезжающих сюда с курьерскими!) чист и тих, блещет белизной столов, вазами и канделябрами на них…» А вот и указание на причину того юношеского разочарования: «Но где же было то, за чем как будто и ехал я? Не оказалось в Севастополе ни разбитых пушками домов, ни тишины, ни запустения – ничего от дней отца и Николая Сергеевича с их денщиками, погребцами и казенными квартирами. Город уже давно-давно жил без них, вновь отстроенный, белый, нарядный и жаркий, с просторными извозчичьими колясками под белыми навесами, с караимской и греческой толпой на улицах, осененных, светлой зеленью южной акации, с великолепными табачными магазинами, с памятником сутулому Нахимову на площади возле лестницы, ведущей к Графской пристани, к зеленой морской воде со стоящими на ней броненосцами. Только там, за этой зеленой водой, было нечто отцовское – то, что называлось Северной стороной, Братской могилой; и только оттуда веяло на меня грустью и прелестью прошлого, давнего, теперь уже мирного, вечного и даже как будто моего собственного, тоже всеми давно забытого…»

Переночевав на окраине Севастополя, Бунин нанимает бричку и едет в Байдары. Дорога проходит через Балаклаву. В письме к родным пишет: «…дорога сначала, от Севастополя, неинтересная: голая, песчаная и каменистая. Однако, начиная от Балаклавы, идут уже горы и местность меняется; чем дальше – горы все неприступнее и выше, леса по ним гуще и живописнее, становится дико и глухо, изредка где-нибудь у подошвы горы белеет одинокая татарская хатка; самая большая деревенька – это Байдары, в Байдарской долине. Там уже настоящая красота. Долина вся кругом в горах, вся в садах; не знаю почему, только горы постоянно в какой-то голубой дымке, – словом, роскошь». Он не раз потом проходил и проезжал этой дорогой на столь поразивший его ещё с этого первого приезда и потом добавивший заболевания в другой, «чеховский» приезд, южный берег Крыма. В романе дорожный пейзаж на пути в долину представлен более скупыми и аскетичными видами. Он явно отличается от тех горных лесисто-сочных видов, описанных в письме. Такое впечатление, что дорога на Балаклаву ему больше запомнилась, и ностальгия её больше сохранила: «В полдень я был уже за Балаклавою. Как странен этот нагой горный мир! Белое шоссе без конца, голые, серые долины впереди, голые серые ковриги близких и дальних вершин, одна за другой уходящие и куда-то томительно зовущие своими сиреневыми и пепельными грудами, знойным и таинственным сном своим… Посреди каких-то огромных кремнистых долин я сидел, отдыхал».

Но не этот пейзаж вдохновил молодого девятнадцатилетнего поэта. Он любуется буйством зелени, цветов. Впечатлённый красками, солнцем, запахами Байдарской долины, горами в синей дымке, он потом напишет стихи:

Вся долина в зеленых садах,

Вся долина полна ароматом,

По горам, на цветущих холмах,

Кипарисы толпятся по скатам.

Из долины на бричке он поднимается к Байдарским воротам, подъём постепенный, не крутой, и от этого ещё ошеломительней поразила внезапность высоты и бескрайняя бездна моря, буквально ворвавшаяся в него, когда он подошёл к воротам. Физически ощущалась жизнь и движение во всём этом огромном развернувшемся пространстве: «…едва я вышел из ворот, как отскочил назад и замер от невольного ужаса: море поразило меня опять. Под самыми воротами страшный обрыв (если спускаться по этому обрыву по извилистой дороге – до моря считается версты три), а под ним и впереди и направо и налево верст на пятьдесят вдаль – открытое море. Поглядишь вниз – холод по коже подирает; но все-таки красиво». На ночь он остался у Байдарских ворот, рядом располагалась почтовая станция, на ней и заночевал. Утром встал рано, дошёл до Байдар, в трактире позавтракал, запивая яйца крымским вином, и пешком направился в Севастополь.

…Светает… Над морем, под пологом туч,

Лазурное утро светлеет;

Вершины байдарских причудливых круч

Неясно и мягко синеют.

Утренняя свежесть быстро сменилась дневным зноем, идти становилось труднее, особенно на подъёмах. Наконец показалась станция. Нанял ямщика за тридцать копеек и доехал до Севастополя. Ямщик оказался бывшим солдатом, подвыпил, рассказывал о своём житье-бытье, и время прошло незаметно.

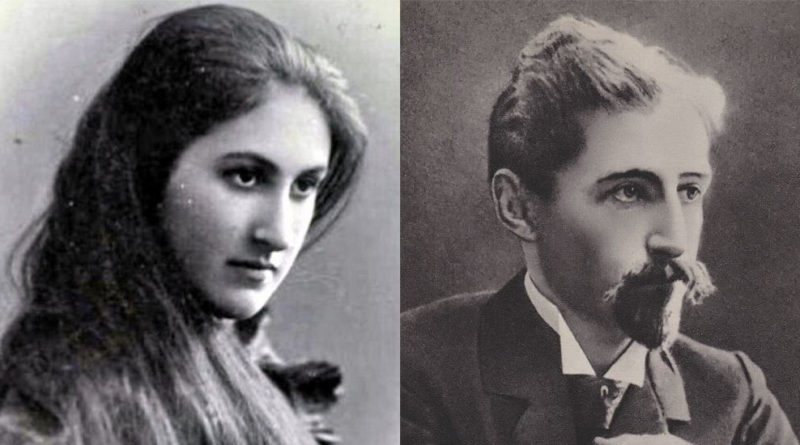

А. Н. Цакни

Анна Николаевна Цакни вышла замуж за Бунина, едва окончив гимназию. Именно её отец, Николай Цакни, имел усадьбу и 48 десятин земли под виноградниками в Балаклаве. Он даже предлагал писателю хозяйствовать на этой земле. Но жизнь молодых не задалась, и они скоро расстались. Тем не менее образ черноглазой Анны Цакни, впечатления от скорой, но оставившей в душе глубокий след связи с ней отразились во многих произведениях писателя. Да и судьба Анны Цакни навсегда в ней осталась, во многом, конечно, благодаря сыну – единственному ребёнку Бунина.

С Анной Цакни Бунин познакомился летом 1898 года. Ему шёл двадцать восьмой год, ей – девятнадцатый. Она – дочь владельца одесской газеты «Южное обозрение». Вот он, Николай Петрович, в описании Бунина: «Русский грек Николай Петрович Цакни, революционер, женатый на красавице еврейке (в девичестве Львовой), был сослан на крайний север и бежал оттуда на каком-то иностранном пароходе и жил нищим эмигрантом в Париже, занимаясь черным трудом, а его жена, родив ему дочь Аню, умерла от чахотки. Аня только двенадцати лет вернулась в Россию, в Одессу с отцом, женившимся на богатой гречанке Ираклиди, учившейся пению и недоучившейся оперному искусству у знаменитой Виардо…»

Родом Николай Петрович был из Балаклавы. Предки его происходили из греческих пиратов, которые грабили турецкие суда, а потом, спасаясь от турецкого преследования, при Екатерине Второй переселились в Крым. Николай Петрович сохранил пылкий, воинственный облик предков. Это был высокий черноволосый красавец со жгучими глазами, «с тонкими, умными чертами лица. Посмотреть на него – так и думалось: вот вспыхнет. Но ничего в нем не вспыхивало». Так описывает его современник. Несмотря на воинственный род и революционное прошлое, был Николай Петрович мягким и покладистым человеком.

Летом 1998 года он пригласил к себе на дачу молодых писателей, среди них был и Иван Бунин. Он увидел Анну в густом, разросшемся саду и обомлел. На него смотрела греческая богиня, юная и прекрасная, будто вышедшая из гомеровских поэм. Надо сказать, что у Бунина были давние отношения с гомеровскими героями, домашний учитель обучал его чтению по «Одиссее», и у Бунина в поэме были любимые, перечитываемые часто места. Анна только что окончила гимназию. Она пышет юностью, задором и поражает восточной красотой. Пышные чёрные волосы, свежие, чуть припухшие губы и глаза, от которых невозможно оторвать взгляд, – чёрные, горящие, притягивающие. «Она наверное сама видит, как они светятся в темноте», – наверняка подумалось словами любимого им Л. Толстого, написавшего о глазах Анны Карениной. К тому же она была представительницей того древнего народа, с которым так много уже связано в жизни Бунина. Он почти наизусть помнил «Одиссею» Гомера.

Но нет, Бунин не влюбился так сразу в Анну. Он уже искушён был несчастной любовью и теперь взвешенно и твёрдо знает, что прежде всего ему необходимо от жизни. Он прежде всего желает сделать свою жизнь успешной и обеспеченной, и он желает писать, чтобы стать большим писателем, писать, не оглядываясь и не отвлекаясь на досадное безденежье. Приятно смотреть Анне в глаза, приятно гулять с ней по саду, но не это решило скорость брака. Просто удачно всё складывается, он нужен отцу Анны для работы в газете, а семья Цакни нужна ему для обеспечения своего благосостояния. И очень приятно, что Анна красавица и, кажется, он ей нравится. Бунин рассчитывает стать совладельцем «Южного обозрения» и пишет брату, уповая на его помощь в привлечении средств, желая и его вовлечь в работу по изданию газеты, тем более о помощи, видимо, просит сам Николай Петрович. Отец Анны, кроме того, владеет участками земли в Балаклаве и под Одессой. Бунин рассчитывает на неплохое приданое. Несмотря на некоторые опасения, всё же есть неплохой шанс обеспечить себе безбедную жизнь. А девушка всё-таки прелестна.

Вот что он пишет брату Юлию в то время:

«…Она красавица, но девушка изумительно чистая и простая, спокойная и добрая. Это говорят все, давно знающие ее. Ей 19-й год. Про средства тоже не могу сказать, но 100 тысяч у Цакни, вероятно, есть… Она, очевидно, любит меня, и когда я вчера спросил ее, улучив минуту, согласна ли она, – она вспыхнула и прошептала «да». Должно быть, дело решенное, но еще не знаю».

В записках Бунин написал: «…Внезапно сделал вчера предложение. Вид из окон из дачи (со второго этажа). Аня играла «В убежище сада…». Ночую у них, спал на балконе…»

Предложение было принято. Бунин нравился Ане, его очень ценил отец, и ей льстило, что у неё такой красивый, молодой, талантливый и в то же время совсем взрослый жених, не чета её сверстникам. Понравился Бунин и мачехе Элеоноре Павловне. В общем, свадьба была назначена быстро.

23 сентября 1898 года в церкви на Греческом базаре Бунин обвенчался с Анной Николаевной Цакни. К этому времени Бунин переболел толстовством и не был особо чуток к официальным церковным ритуалам, приметам и обычаям, с ними связанным. После венчания он заговорился с тестем, они вдвоём вышли из церкви и вдвоём же тихонько пошли домой. Он не заметил, что молодая жена осталась где-то сзади. Это было плохой приметой.

На свадьбе разразился скандал. Произошло это не без участия мачехи, имеющей влияние на молодую Анну Цакни. Масло в огонь добавило то, что перед свадьбой невесте было сказано, будто женится Бунин на ней из-за денег. Он выскочил из-за стола, заперся в гостиной, где и провёл всю свадебную ночь. «Мачеха до рассвета о чем-то шепталась с Аней, – написала в книге «Жизнь Бунина» В. Н. Муромцева-Бунина, и дальше: – Я спрашивала Ивана Алексеевича, как это он мог уйти после венчания без жены?

– Я не придавал никакого значения этому, к тому же мы о чем-то очень интересном разговорились с Николаем Петровичем, я и забыл, что молодожены должны возвращаться вместе…»

На следующий день молодожёны уехали в свадебное путешествие в Крым. Они находились в Крыму не больше недели, это видно из письма к брату, которое Бунин написал с дороги 1 октября 1898 года, возвращаясь в Одессу: «Видишь, я – в море и ужасно доволен этим. Возвращаемся с Анной Николаевной из Крыма, уехали в субботу на прошлой неделе, были в Ялте, Гурзуфе и т.д., потом в Севастополе и Балаклаве. Тут я перезнакомился с моими новыми родственниками. В Балаклаве – хорошо, земли тут у Цакни 48 десятин, и, как рассказывает его племянник, живущий в Балаклаве, все это стоит, а будет стоить еще более дорого… Он, то есть Николай Петрович, предлагал мне переселиться в Крым и заняться хозяйством». Но всё-таки сейчас на первом месте «Южное обозрение», и Бунин первым делом должен работать в газете.

В Одессе Бунин с женой живут в семье Цакни на ул. Херсонской, благо квартира была большая и просторная. Николай Петрович уговорил его не забирать Аню из родного дома. Незадолго до этого они потеряли сына, и дочери ему явно будет недоставать. Собственно, жить в семье Цакни было и дешевле, чем снимать собственное жильё. Жизнь налаживалась, молодожёны съездили под Одессу в Краснополье, где у Н. П. Цакни был большой старинный дом и 800 десятин земли, а в конце ноября отправились в Петербург и Москву. «Бунин познакомил жену со всеми своими друзьями и знакомыми; все восхищались ее красотой».

Новый, 1899 год молодые почему-то встречали раздельно, Бунин остался в Москве с братом Юлием, а Анна Николаевна по какой-то причине одна 23 декабря уехала в Одессу.

В январе 1899 года Бунин возвращается в Одессу к жене, в семью Цакни. Квартира просторная шумная, многопосещаемая. «Стол был обильный. С тех пор Иван Алексеевич полюбил морскую рыбу, особенно кефаль по-гречески.

Цакни много выезжали, бывали на итальянской опере, артисты которой постоянно толпились в их гостеприимном доме. Элеонора Павловна принадлежала к богатой греческой семье. Бывал у них хорошенький талантливый юноша Морфесси, тот самый, который потом, в эмиграции станет известным исполнителем романсов.

Единокровный брат Анны Николаевны, Бэба, целыми днями носился по квартире с собакой». Шла шумная светская жизнь, Анна Николаевна хорошо одевалась, на выход часто надевала шляпку с вуалью. Она знала, как Бунину нравится блеск её чёрных глаз сквозь тонкий мрак вуали.

Но такая жизнь совсем не давала Бунину возможности работать, его расчёты не оправдались, и он стал тосковать по уединению, писанию. В голове постоянно сидело, что он должен писать, и невыполнение этого данного себе обязательства постепенно накапливало в нём протест к той жизни, которой он жил. С ранних лет он поставил себе задачу стать большим писателем, ничем другим он не хотел заниматься, и ничто другое его не влекло, и вот самое главное, то, что должен делать, он и не делал. Собственно, в женитьбе он искал не столько благополучной, размеренной и обеспеченной семейной жизни, сколько возможности вплотную заняться основным своим делом, не растрачивая своё время и энергию на судорожные поиски заработка и рутинную, одуряющую работу в редакциях в чтении чужих сырых материалов и написании собственных, не интересных ему статей. Анна Николаевна же нисколько не интересовалась его устремлениями и намерениями, она его совсем не понимала и как будто не собиралась понять. Она не интересовалась литературой.

Тем временем Элеонора Павловна решила создать оперный спектакль. Она была больна оперой и своей нереализовавшейся мечтой об оперной сцене. В свои репетиции вовлекла и Аню, имея определённую власть над её душой. Это очень не нравилось Бунину. Он считал, что у Анны нет достаточного голоса и должного артистического таланта, хотя не отрицал, что на сцене красота Ани выглядит ещё более эффектно. Бунин вообще очень сдержанно относился к театру. Болезненно чувствующий любую неестественность, фальшь, он считал, что из всех искусств театр особенно заражён этими недугами, и, видимо, не хотел считаться с необходимой условностью театрального искусства. В его неприятии занятий Анны Николаевны театром, видимо, сыграли роль и неприятные ассоциации, связанные с его юношеской несчастной любовью к Варваре Пащенко. Она тоже играла на любительской сцене. Да и почти всё, что совершалось в доме семьи Цакни, вызывало в нём раздражение и досаду. Анну же глубоко возмущало его невнимание к ней и непонимание, даже торпедирование её интересов.

Весной 1899 года он на неделю-полторы убегает в Ялту, к Чехову. Здесь, на набережной, знакомится с Горьким, знакомит их Чехов.

Летом вся семья Цакни поехала в Красноселье, расположенное под Одессой. Вместе со всеми поехала и чета Буниных. Там произошла первая крупная ссора Бунина с женой. В имение приехали гости, которые не понравились Бунину, и он не смог это скрыть. Негодованием разразилась Элеонора Павловна, заявив, что Бунин никого не любит из их семьи, разве что собачку. В результате молодожёны поссорились. Бунин не мог остаться в Краснополье, он уехал в деревню к отцу. В Одессу возвратился только осенью.

В этот период отношения Бунина с Анной налаживаются, и, может быть, именно это примирение описано им в рассказе «Поздней ночью» в 1899 году, хоть Бунин и отрицал автобиографичность этого рассказа, но он отрицал и автобиографичность «Жизни Арсеньева», которая очевидна, во всяком случае ситуация рассказа похожа на переживаемую им в жизни, а героиня, хотя бы своей молодостью, похожа на Анну:

«…И в кресле у крайнего окна сидела та, которую я любил, – вся в белом, похожая на девочку, бледная и прекрасная, усталая ото всего, что мы пережили, и что так часто делало нас злыми и беспощадными врагами.

Отчего она тоже не спала в эту ночь?

Избегая глядеть на нее, я сел на окно, рядом с ней…

– Отчего ты не спишь? – услыхал я робкий голос.

И то, что она первая обратилась ко мне после долгого и упорного молчания, больно и сладко кольнуло мне в сердце. Я тихо ответил:

– Не знаю… А ты?

И опять мы долго молчали. Месяц заметно опустился к крышам и уже глубоко заглядывал в нашу комнату.

– Прости! – сказал я, подходя к ней.

Она не ответила и закрыла глаза руками.

Я взял ее руки и отвел их от глаз. По щекам ее катились слезы, а брови были подняты и дрожали, как у ребенка. И я опустился у ее ног на колени, прижался к ней лицом, не сдерживая ни своих, ни ее слез.

– Но разве ты виноват? – шептала она смущенно. – Разве не я во всем виновата?

И улыбалась сквозь слезы радостной и горькой улыбкой.

А я говорил ей, что мы оба виноваты, потому что оба нарушали заповедь радости, для которой мы должны жить на земле. Мы опять любили друг друга, как могут любить только те, которые вместе страдали, вместе заблуждались, но зато вместе встречали и редкие мгновения правды. И только бледный, грустный месяц видел наше счастье…»

Между тем возобновились репетиции оперы «Жизнь за царя». Опять квартира день ото дня была полна людей, хлопали двери – «на петлях не держатся» – Бунин раздражён, он не может работать, и отношения с женой снова испортились. В декабре 1899 – январе 1900 года Бунин пишет отчаянные письма брату Юлию, которые очень иллюстрируют его состояние:

«С конца июля я нахожусь, ты знаешь, в каком состоянии, и это продолжается до сей минуты. Я скверно, стыдно и пришибленно себя чувствую. …И до такой степени не понимать этого, то есть моего состояния, и не относиться ко мне помягче, до такой степени внутренно не уважать моей натуры, не ставить меня ни в грош, как это делает Анна Николаевна, – это одно непоправимо, а ведь мне жить с ней век. Сказать, что она круглая дура, нельзя, но ее натура детски тупа и самоуверенна – это плод моих долгих и самых беспристрастных наблюдений. …Беда в том, что она меня ни в грош не ценит. Мне самому трогательно вспомнить, сколько раз и как чертовски хорошо я раскрывал ей душу, полную самой хорошей нежности, – ничего не чувствует – это осиновый кол какой-то. …Ни одного моего слова, ни одного моего мнения ни о чем – она не ставит даже в трынку. Она глуповата и неразвита, как щенок, повторяю тебе. И нет поэтому никаких надежд, что я могу развить ее бедную голову хоть сколько-нибудь, никаких надежд на другие интересы… Недели полторы тому назад поздно ночью вернулась с репетиции. Я ушел в свою комнату, Николай Петрович, который думал, что я уже сплю, пошел отворять дверь. Там он сказал Ане: «Здравствуй, профессиональная актриса». Затем произошел скандал. Он со слезами кричал, что он выгонит всю эту ораву идиотов и пошляков, что Элеонора Павловна развращает его детей, что из Бэбы выйдет идиот, что Аня ведет настолько пустую и пошлую жизнь, что ему до слез больно, что она без голоса примазалась к этой идиотской жизни и т.д. К великому моему изумлению, это не произвело на Аню особенного впечатления… Но главное – она беременна, уже месяц».

Бунину кажется, что Аня не просто не понимает его, но и не любит совершенно, и как будто она сказала ему, что чувств не осталось, а без чувств нельзя жить. «Вечером я расплакался до безумия… Я связывал ее… Она насиловала себя, подделываясь под мою серьезность… Чувствую ясно, что не любит меня почти ни капельки и… не понимает моей натуры и вообще гораздо пустее ее натура, чем я думал. Так что история проста, обыкновенна донельзя и грустна чрезвычайно для моей судьбы».

И опять он думает о самоубийстве, как и в ситуации с Варварой Пащенко, и опять его спасает его «демон» творчества, толкающий его к писательству, который, чуть отстранясь, тихо смотрит на его муки из его же души, наблюдая, если не экспериментируя, и тихо понимая, что всё это пополняет писательскую копилку и потом, в будущем, очень пригодится Бунину. В повести «Митина любовь», написанной Буниным в эмиграции, явно сказался этот опыт готовности к самоубийству из-за любви. Но Митя не был писателем, поэтому убил себя.

«Ты не поверишь, – пишет он опять брату, – если бы не слабая надежда на что-то, рука бы не дрогнула убить себя. И знаю почти наверняка, что этим не здесь, так в Москве кончится. Описывать свои страдания отказываюсь, да и ни к чему. Но я погиб – это факт свершившийся… Давеча я лежал часа три в степи и рыдал и кричал, ибо большей муки, большего отчаяния, оскорбления и внезапно потерянной любви, надежды, всего, может быть, не переживал ни один человек… Подумай обо мне и помни, что умираю, что я гибну – неотразимо… Как я люблю ее, тебе не представить… Дороже у меня нет никого».

В беременности Анна стала ещё обидчивее и подолгу не разговаривала с мужем. В такой обстановке нечего было и думать о писании, ничего не клеилось. Бунин понял, что это конец, жить так дальше было невозможно. В марте 1900 года, «боясь за ее здоровье, с совершенно разбитыми нервами… после длительного, упорного молчания с ее стороны» он уезжает в Москву. В записках в 1900 году записал: «В начале марта полный разрыв. Уехал в Москву». Юлий, увидев брата, перепугался, он считал, что необходимо срочное медицинское вмешательство. По настоянию брата Бунин обращается к известному доктору по нервным болезням. Профессор Рот с тревогой осмотрел Бунина и посоветовал ехать в деревню «вести правильный образ жизни, рано ложиться, рано вставать, заниматься физическим трудом и ничего не пить». Тем не менее Бунин продолжает жить в Москве. 12 апреля уезжает в Ялту, где поселяется в гостинице «Крым».

30 августа 1900 года Анна Николаевна благополучно разродилась. У Бунина родился сын. Назвали его Николаем в честь деда – Николая Петровича Цакни. Это был единственный ребёнок Бунина, больше за всю его долгую жизнь детей у него не случилось. В октябре Бунин приехал в Одессу. Остановился у Куровских. Судя по всему, он видел сына и встречался с Анной. Какого рода встреча произошла между ними и говорили ли они о сохранении семьи, неясно, но Вера Николаевна пишет: «Отношения с женой не улучшились. Ему стало несказанно тяжело. Анна Николаевна была самолюбива и замкнута по характеру, она чувствовала себя оскорбленной и, по-видимому, не желала даже думать о примирении».

В марте Бунин приехал в Одессу, чтобы повидаться с сыном. Он теперь постоянно будет посещать этот город. Были некоторые препятствия со стороны семьи Цакни для этих свиданий, но они были преодолены, и Бунин мог видеться с сыном. Он видел, как мальчик рос, развивался, отмечал его способности. Отношения же с женой так и не наладились. По словам Веры Николаевны, Бунин ещё в течение двух лет после разрыва отношений «надеялся на примирение», «и некоторые думали, что, может быть, если бы Анна Николаевна не была так непримирима, то они бы сошлись и наладили свою жизнь». Как-то в деревне, в размышлениях о своей жизни, у него родились стихи о сыне:

На глазки синие, прелестные

Нисходит сумеречный хмель:

Качайте, ангелы небесные,

Все тише, тише колыбель.

В заре сгорели тучки вешние

И поле мирное темно;

Светите, дальние, нездешние,

Огни в открытое окно.

Усни, усни, дитя любимое,

Цветок, свернувший лепестки,

Лампадка, бережно хранимая

Заботой Божеской руки.

Уже в Грассе Бунин рассказывал Г. Н. Кузнецовой, что «раз пять в году» он виделся с сыном, «в это время весь дом затворялся у себя и дышал на меня злобой». Мальчик выбегал, бросался к нему на шею и звонко кричал: «Папа, покатай меня на трамвае!» Это казалось ему верхом счастья».

Часто Иван Алексеевич посещает Крым, в основном Ялту. Как-то в разговоре А. П. Чехов очень бережно завел разговор о его взаимоотношениях с женой, добавив, «что сын будет очень страдать от разрыва родителей». Уже в старости, вспоминая этот разговор, Бунин сказал Вере Николаевне: «Это влияние Авиловой, как я теперь понимаю, – она говорила Чехову: «Ведь непременно должны быть жертвы… Прежде всего – дети. Надо думать о жертвах, а не о себе»».

Лидия Алексеевна Авилова – ученица А. П. Чехова, она оставила воспоминания, которые И. А. Бунин очень ценил. Он считал, что Чехов очень любил Авилову и это была единственная любовь в его жизни.

В ноябре 1904 года он, видимо, в последний раз видел сына. Они встретились на берегу моря, мальчику шёл уже пятый год. Был он «очень милый, не по летам развитой, всякое свидание с ним раздирало сердце. С женой он не встречался».

В январе 1905 года Бунин получил сообщение о болезни сына. Письмо написала Инна Ираклиди:

«Через полтора месяца после скарлатины Коля заболел корью. Как и скарлатина, корь была довольно легкая, но затем осложнилась воспалением сердца (эндокардит). Теперь его состояние тяжелое, о чем я считаю долгом вас известить».

В письме от 18 января 1905 года Анна Николаевна сообщила Бунину о смерти сына Коли, скончавшегося 16 января.

В своей книге певец Юрий Морфесси написал: «Очаровательным ребенком был сын Бунина, пяти лет, говоривший стихами. Увы, этот феноменальный мальчик угас на моих руках, безжалостно сраженный менингитом».

Смерть сына была ударом для Бунина. Он долго не мог работать, как отмечают современники, на него было страшно смотреть, горе его перевернуло, не находя себе места, он едет к отцу. Затем, по свидетельству В. Н. Муромцевой-Буниной, «он получил портреты Коли на столе и в гробу, окруженного цветами и игрушками – были среди них и его подарки. Эти фотографии разорвали ему сердце, но они с ним были до последних его дней».

В 1953 году в Париже перед смертью, когда И. А. Бунин уже не вставал с постели, на пледе у него всегда лежала последняя прижизненная фотография сына.

В записках И. А. Бунина есть фраза:

«Какой-то Одиссей, какая-то Итака… Почему, зачем вошло это в мою жизнь с детства, как и многое другое?.. И нужно же было случиться так, что моя жена была гречанка, род которой был с Итаки!»