ЦАРЕВНА

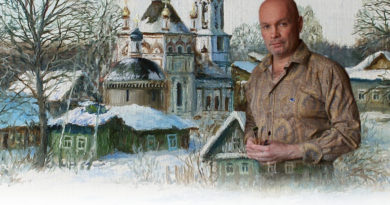

Анатолий СОЛОПОВ

Родился 25 ноября 1941 года в г. Мичуринске (бывший Козлов) Тамбовской области. В 1952–1959 годах обучался рисунку и живописи у художника-педагога Аркадия Васильевича Платицина. С 1959 по 1963 год учился в Курском художественно-графическом педагогическом училище. В 1965–1969 годах работал художником-декоратором в Мичуринском драматическом театре. С 1969 по 1975 год учился в Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова. С 1972 года – участник всесоюзных и международных художественных выставок. В 1977

году вступил в Союз художников СССР. В разные годы рисовал в Грузии, Литве, Эстонии, Крыму, на Алтае, в Тюменской области и Красноярском крае, на Белом море, в Мичуринске, Курске, Подмосковье и в других местах России. Художник живёт и работает в г. Павловском Посаде Московской области.

Однажды зимой, когда было мне лет семь, к нам приехал мой дядя, Александр Михеевич Подболотов, из села Ярославка. Дядя Саня, как мы его звали, с большим деревянным протезом на правой ноге, в овчинном тулупе до пят, заполнил собой всю нашу маленькую кухню. Запахло морозом, сеном и махоркой.

– Ну, Машутка, собирайся на свадьбу, Алексей мой женится.

Мама моя стала отказываться:

– Куда же я корову дену, да и детей на кого оставлю?

– Ну ты хоть малых ребятишек отправь поездом, а я их там встречу. За ними нянька присмотрит, она уже приехала.

На том и порешили. Дядя Саня вытащил из мешка здоровенный шматок сала: «Это вам». Достал из-под полы необъятного тулупа бутыль водки, попросил стакан, отрезал кусок сала, выпил, крякнул, закусил, сказал: «Пора, прощевайте» – и вышел в сени. Я прильнул к морозному окошку и увидел сани с сеном, лошадь, из ноздрей которой шёл пар. Дядя Саня взял в руки вожжи, запрокинул культю, грузно сел в сани, махнул на прощанье рукой и уехал.

– Жалко вас отпускать, – сказала мама, – морозы-то крещенские, да когда вы ещё свадьбу сельскую увидите.

Мы – это я и мой брат Слава одиннадцати лет. Без меня его не отпустят, это я знаю. Ко мне он относится хорошо, но считает маленьким и иногда дразнит меня Кащеем Бессмертным за то, что я худенький, в чём душа только держится, как говорит мама.

Ранним утром мы на вокзале, поезда ещё не было. У меня с прошлого года от паровоза был сильный испуг, и я боялся вновь его увидеть. Показался паровоз с двумя яркими горящими «глазами», он сильно гудел, со свистом и шипением обдавал клубящимся густым паром и весь был похож на громадного огнедышащего Змея Горыныча. Я заплакал, прижался к маме.

– Не плачь, успокойся, – сказала она, посадила нас в вагон, и мы поехали.

В вагоне светло, тепло, я всё ещё плакал. Славка сильно шипел на меня: «Ну чего нюни распустил, Кащей Бессмертный». Мы сели, красивая тётя погладила меня по голове – такой хороший мальчик, а плачет, – дала конфетку. И, время от времени всхлипывая, я успокоился.

Когда мы приехали, на станции нас встретил дядя Саня:

– Молодцы, орлы, добрались, ну пошли, нас там лошадь ждёт.

Сели в сани, дядя накрыл нас большой толстой шалью, и мы поехали. Ещё темно, а так хочется посмотреть, что же это за Ярославка, где родились мама с папой и где когда-то жили дедушка с бабушкой.

Подъехали к беленькому кирпичному дому. Нас встретила тётя Маша. У неё доброе, всё в морщинках обветренное лицо со светло-голубыми глазами.

– Ну, мать, встречай гостей, – сказал дядя Саня.

– Ах, гостёчки дорогия, родныя мои, жаланныя. Так, пальтишки да шапки – на печку, варежки – в печуру. Нянька, дай ребятам хлебово, холодца, чтоб сытые были, опосля – на печь. На печи-то всё красное лето, погреются да отдохнут с дороженьки.

Нас накормили, и мы – на печи. Печь большущая, как корабль. Там уже сидел Витя, тети Маши сын, чуть постарше меня. Тепло, просторно и сверху всё видно. Изба в три окошка, в переднем углу иконы, на них и на стенах красивые полотенца. Полы деревянные, некрашеные, чисто выскоблены. Вдоль стен лавки, столы. На большом сундуке ковёр чёрный с красными, палевыми цветами и зелёными листьями. Это тётя Маша сама выткала. В чулане чего только нет: мясо отварное кусками, колбаса свойская, рыба печёная, куры, в большом чане голова свиная страшная…

Тетя Маша говорит:

– Почитай, по-малому так с неделю крутёж идёт, вчерась тут дым коромыслом стоял, а то ли ещё будет. Алексей за невестой поехал, с ним Васятка наш, Лукерья – человек девять набралось. Одевайтесь, ребятки, побудьте на улице, время молодым приехать. Вот вам мешочек с зерном, будете невесту с женихом посыпать.

Село в сугробах, кругом белым-бело. Разве куда сходишь? Да и до реки не дойдёшь, в снегу утонешь. По рассказам мамы я уже знал, где что находится, если смотреть от дома. Вон высокий холм. Там длинная-предлинная улица, и на ней стоят занесённые снегом домики, а из труб дым до небес поднимается. На самом высоком месте церковь Божия стоит – это Верхняя Ярославка. Под холмом течёт речка Ярославка. Она подо льдом, и её не видно. Вётлы стоят, инеем покрытые. Где мы стоим – это Нижняя Ярославка. Длинная-предлинная улица вниз спускается – там Украина (так окраину села называют). Там живёт невеста. А вверх по улице жил мой папа, он погиб на войне.

Вдали то чуть покажется, то опять в сугробах скроется вереница саней – свадебный поезд. Это не страшно, а радостно, и мы закричали: «Едут!» С замиранием сердца я смотрел, как всё ближе и ближе первая тройка коней, слышны звоны бубенцов, в гривах коней ленты разноцветные. Лихо подъехав, кони стали, бубенчики вздрагивают, позванивают. В кошевне на ковре сидели невеста с женихом. Невеста в вышитом полушубке, в венце, как царевна, дядя Лёша в чёрном зипуне, подпоясан вышитым полотенцем, в блестящих кожаных сапогах.

Дядя Саня с образом, тётя Маша с хлебом-солью встречают молодых. Народу много, да ещё сколько приехало, и нам за толпой уже ничего не видно. Стали заходить в избу. С шумом, стуком, шутками да прибаутками рассаживались за столы. Суета несусветная. Хорошо, что мы в уголку за печкой, за маленьким столом. Пели величания, кричали «Горько!», было шумно. Невесту все звали Царевной. Вся разодетая, красивая невозможно какая: в белой рубахе, чёрной безрукавке, и всё с вышивкой – загляденье, да ещё бусы в несколько рядов.

Еды много поменяли, а когда молодым подали курицу, тётя Маша подошла ко мне и говорит:

– Пойди к Царевне, её Клавдией зовут, не стесняйся, курочку поешь.

Царевна посадила меня рядом с собой, спросила, как зовут, и стала угощать меня очень вкусной курицей. Три года как закончилась война, мы жили впроголодь и, конечно, мяса и кур не ели. Молоко от коровы Бурёнки мама продавала, а на вырученные деньги покупали хлеб, сахар, соль.

Заиграла гармонь, сдвинули лавки. Вышла нянька и пошла с платочком, пританцовывая:

А тата-тата-тата,

Вышла кошка за кота,

За молоденького

Да за хорошенького,

За кота-котовича

Ляксея Ляксандровича.

Пошли в пляс и мужики, и бабы. Мы на печь полезли, как бы не придавили. Нянька, когда к маме в гости приходила и если выпьет маленько, любила плясать, и первый номер её был:

А как пить будем

Да плясать будем,

А смерть придёт –

Помирать будем.

Пляски, песни продолжались долго, я стал засыпать, слышалось как в тумане:

Пойду плясать –

Рукава спущу,

Больно парень-то хорош!

Ночевать пущу.

С утра была уборка. Я ходил с веником, подметал. «Ишь, городской-то наш, – сказала тётя Маша, – чистоту наводит, наших-то разве заставишь…»

Поехали на санях гостей созывать и нас взяли, вот мы и посмотрели село. Ближе к вечеру тётя Маша говорит:

– Надо, отец, ребятишек домой отправлять. Опять угощения, опять пить да плясать, покоя никакого, да и Марья там волнуется.

Тётя Маша собрала нам гостинцев: дала курицу, яиц, холодца и блинов пшённых, которые я очень любил.

Резко потеплело, дорогу развезло, и дядя Саня повёз нас на станцию на полуторке, но на полдороге мы всё же застряли, вызывали трактор, который и вытащил нас. Дядя посадил нас в поезд, и поздно вечером мы уже были в городе, где дома казались очень большими, а двухэтажный каменный дом с цветными стёклышками в больших окнах на углу нашей улицы показался сказочным и громадным.

Повзрослев, я иногда приезжал погостить в Ярославку. Потом был большой перерыв. Жил я уже далеко, но однажды, приехав к маме, решил съездить в Ярославку порисовать.

Остановился у Виктора. Александра Михеевича и тёти Маши уже не было в живых. На месте старого дома стоял новенький. От былого остался двор с деревянным настилом да хозяйственные постройки. В загончике бегает выводок цыплят, а в палисаднике, у всех на виду, на яблоне висит на верёвке дохлая кошка. Виктор говорит:

– Это я её повесил, всех цыплят у меня передушила.

– А что же не снимешь, не уберёшь? – спросил я.

– Да пусть висит.

Вышел на улицу. Май, светит солнце; на той стороне, у дома, стоит старуха и, прикрыв глаза ладонью, смотрит на меня. Я подошёл.

– Чей же ты будешь? – спросила она.

– Родители мои отсюда родом. Мама, Мария Михеевна, в девичестве Подболотова, Михея Еврасовича дочь.

– Ах, батюшки-светы, Маша, да ведь мы же подружки с ней были водой не разольёшь. Как она?

– Слава Богу, жива-здорова, да говорит, ездить сюда уже не к кому.

– Да, да, отходим помаленьку. Передай ей, Агафья Васильевна, мол, кланяется, она меня должна помнить, как же, как же…

Пошёл посмотреть на дом, где родился отец. Посреди широкой улицы в пыли сидел Иванушка-дурачок. Господи, сколько же ему лет? Не упомнить. Он мычал и протягивал ко мне руки. Я курил, видимо, он просил сигарету. Вынул пачку, он закивал головой, я присел на корточки, сунул ему в рот сигарету, дал прикурить, погладил его по плечу и пошёл. Оглянулся – дурачок сидел и кланялся, кланялся в мою сторону.

На месте родительского дома, большого, кирпичного, в шесть окон, расположенного супротив храма, который когда-то возвышался на высоком холме за рекой, – теперь стоит небольшой деревянный дом, и лишь от сада, посаженного папой, осталось несколько старых яблонь. У соседнего дома на завалинке сидел старик в рубашке с расстёгнутым воротом, в валенках и с самокруткой во рту.

– Как живы-здоровы? – спросил я.

– Живём, не тужим – одному Богу служим.

– Не знал ли ты соседа Ивана Абрамовича, отца моего?

– Да их братьев-то четверо было да сёстры. Семья-то большая, почитай, с невестками да чадцами ртов под шаснадцать. Ваню помню. Любитель был большой на кулачках биться. Как сойдутся зимой на реке нижние с верхними, так аж до кровей доходило. Дружить не дружил, я-то помоложе был, чай-поди, годков на восемь, а это по молодости много считалось. Зажиточные были, рожью займались, сеяли, убирали да торговлю вели. Я-то гол как сокол, нищета.

– А чей это дом кирпичный рядом стоит, бурьяном зарос? – спросил я.

– Да это мой, да зачем он мне одному-то.

– А говоришь, бедный, аж два дома при тебе.

Посидели, покурили. Дед кивнул на дурачка: нет села без дурака, давнишний он у нас. Маленько ещё поговорили, я попрощался, обнял старика, как отца родного, которого ни разу в жизни не видел, и пошёл через мост на кладбище.

Кладбище на пригорке, сплошь в цветущих кустах сирени. Нашёл могилки дяди Сани, тёти Маши, сына их Алексея. Сорока лет умер. Где теперь Клавдия? Сходил на погост. Где стояла церковь – двухэтажное здание школы. На месте старинного кладбища – спортивная площадка.

Недалече, в центре села, в гуще зелени лип и тополей, – похожая на терем больница, построенная ещё при царе, затейливая, из красного кирпича. Но всё это место огорожено высоким забором, поверх которого тянется колючая проволока. Спросил у местного мужика, что это такое.

– Да это ЛТП. Чай-поди, со всего района собрали пьяниц и лечат. Да ещё милиция с овчаркой кругом ходит, чтобы бутылки с водкой им через забор не бросали.

– Как же вы без больницы-то?

– Да так: топаем 5 км, кто может, до Бельского, в тамошнюю.

Иду в сторону моста по Верхней Ярославке, стоит женщина, посматривает на меня да и говорит:

– Толя, это не ты случайно?

Боже мой, Клавдия! Обнялись. Сколько лет, сколько зим… Я спросил:

– Ты к кому-то пришла, почему здесь стоишь?

– Да я теперь здесь живу, – сказала она, показывая на дом, – на Украине продала, зачем мне хоромы одной-то, а здесь купила. Какой ты красивый стал, волосы светлые, длинные, бородка тёмная. Зайдёшь ко мне?

– А как же.

– Ну пошли. Входи, о притолку не ударься.

У Клавдии кухня, чулан, изба просторная. Всё чисто убрано. В красном углу иконы, на полу домотканые цветные половики, лавки, сундуки, кровати с шитыми подзорами, горками подушки. По потолку обои в крупных цветах. В деревянных голубого цвета рамках фотографии молодого Алексея и Клавдии.

– Как же у тебя хорошо! – невольно вырвалось у меня. – К тебе хоть можно как-нибудь приехать, остановиться?

– Да приезжай – места много, всем хватит. Мои каждый год бывают летом.

– Где они у тебя?

– Девки замужем, Галя, младшая, в Москве, Славка в армии. А ты, говорят, женился?

– Да, у меня и дочка есть, Машей назвали.

Поговорили ещё немного и простились.

У дома Виктора стоял мотоцикл с коляской, видать, Васятка приехал. Да и вправду, из дома вышел Василий, старший брат Виктора:

– А, Анатолий к нам пожаловал!

Мы обнялись.

– Давай я тебя прокачу до нашего моря Ярославского. У нас плотину поставили, воды полно, конца-края не видать, рыбы много развелось.

– Да это далеко, Василий, ты лучше довези до места, где нашего деда Михея Еврасовича мельница стояла – век там не бывал.

– Это недалеко, – сказал Василий, – вмиг сгоняем, садись.

И впрямь, доехали быстро. Дед знал грамоту, был прасолом и держал мельницу. Её уже нет, пусто, а место красивое. Река упруго выгнулась излучиной в крутой берег, течение быстрое. Василий говорит:

– У деда мельница водяная была, а когда раскулачили – колхозу отошла. Потом на ней движок поставили, долго ещё прослужила.

* * *

Спустя долгие годы ранней весной я вновь на родине и пишу этюды. Как-то приехала дочка и говорит:

– Так хочется съездить в Ярославку, ни разу там не была.

Я ответил:

– Там всё изменилось с тех пор, как бабушка там жила, да и к кому мы поедем? Лет двадцать там не был. Жива ли Клавдия? А вообще-то давай рискнём, заглянем на часок.

Поехали, мост у села через речку сломан, надо в объезд. Спросили у прохожего мужичка, как проехать.

– А вам куда?

– В Верхнюю Ярославку.

– Да я туда иду.

– Ну садись, покажешь дорогу.

Мужик подсел к нам в машину да и спрашивает:

– А вы к кому?

– К Клавдии Подболотовой, коли жива.

– А, к Царевне! Жива-здорова, я недалёко от неё живу, покажу.

Я обомлел, что за «царевна»?

Приехали. Клавдия, увидев нас из окна, вышла. Постарела, погрузнела.

– Я к тебе с дочкой.

Обнялись, зашли в дом.

– Как давно ты не был, Толя, постарел. Да, годы идут.

– Клавдия, тебя тут Царевной величают, а я и не знал. Помню, на свадьбе твоей все говорили «царевна» да «царевна». Так ты же была молодая да красивая, фата да венец – конечно, как царевна была. А ты, оказывается, Царевна настоящая, всамделишная.

Клавдия улыбнулась.

– Да чё же тут понимать. Мамка моя рукодельница была, всё мне шила-вышивала. Нарядов у меня много было, опрятная была. Оденусь – одно загляденье, вот и прозвали меня Царевной. А на селе коли дали кличку, прилипнет как банный лист, так до самой смертушки, да и опосля, поминать будут.

– Клавдия, можно я к тебе не через двадцать лет, а через два дня приеду на недельку?

– Приезжай. Правда, ко мне Галя должна приехать с сынишкой, но ничего, поместимся.

Договорились. Дала на дорожку Маше гостинец – сальца кусочек. И мы уехали.

Через два дня я у Клавдии, пишу этюд с Царевны. Сидит в красном углу на лавке. На столе в плоской чаше зелёные ростки рассады.

– Вот, Толя, больная я уже стала. Печь топить тяжело, на зиму уезжаю в Москву к Гале, а весной опять сюда.

В гостях хорошо, а дома-то лучше. Всю жизнь мучилась, не приведи кому, Господи… Мой-то Алексей пожил-пожил, да ручки сложил. Оставил меня с четырьмя, мал мала меньше. Коли не свекровь – Царствие ей Небесное, – пропала бы. Её все любили, от мала до велика. А девери-то жадные все, никто не помог. А как с бутылкой – так ко мне: дай сальца на закуску. Я поросёнка уже не держу, сало-то у меня покупное, а пенсия крошечная. Тяжёлая у меня жизнь была.

– Клавдия, а где же сын у тебя?

– Славка непутёвый вырос, выпить любит, сошёлся с одной, а у неё малый взрослый. Своих деток нет, чужих воспитывает. Я-то думала, в старости на него обопрусь. Крёстная его, сестра моя, померла, а дом ему отказала – вон, напротив, наискосок. Жил бы в нём, а он его уже продаёт, деньги быстро промотает. Обещал приехать.

На другой день пришёл с этюдов, а дома уже Галя приехала с Антошкой, ему полтора года.

– Галя, – говорю, – какая ты красавица, вся в мать. Я ещё помню, когда тебе лет пятнадцать было. Пришёл к тете Зине, а ты там, глаз не оторвать, поверь художнику.

Галя засмеялась, потом сказала:

– Когда папа умер, нам трудно было, и когда поступила в техникум, жила у неё. Я так тёте Зине благодарна, она золотой человек, всегда её поминаю.

Тут Клавдия говорит:

– Мы обои затеяли поклеить, но мы тебе не помешаем, в чулане твоём клеить не будем.

Похолодало, ветер и мелкий снег. Зашёл в правление колхоза. Дедок за сторожа. Говорит, председателя нет, давно уехал, через неделю будет.

– Да он мне не нужен. Можно я тут из окна порисую?

– Рисуй на здоровье, – разрешил дед.

Из окна виден дом с палисадником, да пара ворон в умёте копается.

Раскрыл этюдник, только устроился – внучок к деду пришёл. Увидел, как я краски выдавливаю, да и пальцем полез в палитру. Э, так не пойдёт.

– Как тебя зовут? – спрашиваю.

– Андрей.

– Хочешь рисовать?

– Очень.

Дал ему кусочек картона, кисть и говорю:

– Я буду рисовать, и ты рисуй, а палитра с красками у нас будет общая.

Так и написали с ним по этюду. Только Андрюша попросил ворону ему подправить.

Дня через два приехал Славка. Ловкий, умный, ухватистый, бабник и любитель выпить. Галя говорит:

– Мама, помощник к нам явился.

– Да, явился не запылился. На нём где сядешь, там и слезешь. Эх, анчутка, когда же ты пить перестанешь?

– Перестал, мать, перестал – денег нету ни копейки. Любка послала полпорося купить, да сама приедет, мне одному не довезти. Дядю Толю тыщу лет не видел, хоть за встречу выпить. Дай, мать, на бутылочку.

– Эх, стыдоба, ты бы матери хоть копейку дал, ан нет, с матери тянешь.

Я дал Славке на бутылку, он быстро сбегал в магазин. Выпили по маленькой. Говорю:

– Колхоз-то совсем развалился, а какой был крепкий, зажиточный.

– Дядя Толя, молодые все разбежались, остались старики да старухи. Да в Афгане и Чечне сколько ребят погибло. А что в Чечню ездить – у нас свой чечен председатель. У них всё по-писаному. Берут пачку зелёных – и в облцентр, дают в лапу – назначь туда-то, и назначают. И, дядь Толь, пошло-поехало: брёвна вагонами, цемент, кирпич, запчасти – и прямиком на юга, мимо Ярославки. Посидит годика два, колея-то наезженная, следующий едет. Опять деньги, опять в лапу-косолапу, и пошло-поехало, мимо нас проехало.

На следующий день Славка собрался пойти на поиски поросёнка.

– Мать, ты не знаешь, куда б сходить?

– Да почём я знаю, ну сходи к Шишовым, у Поликарпа, может быть, аль у Соловья.

Говорю:

– Славка, возьми меня с собой, мне интересно, как люди живут, может, старинушку увижу.

– Пошли.

Славка, как гончая, по следу идёт, я за ним. Оказалось, посмотреть-то не на что. Конец марта, техника колхозная вся на юру стоит, ржавая и брошеная. В домах неуютно. Конечно, пост Великий, но все сидят, день-деньской телевизор смотрят. Договорился Славка насчёт поросёнка, но не с первого захода.

На следующий день я уезжал домой. Простился с Галей, Антошкой, Славкой. Клавдии говорю:

– Когда ещё свидимся, Бог ведает. – Обнялись, попрощались, она проводила меня до машины, и я уехал.

* * *

Через несколько лет на своей малой родине готовился я к открытию своей выставки. Одна женщина из персонала выставочного зала показалась мне знакомой. Очень похожа на нянькину дочь Зинаиду: тоже большие бархатные глаза, чёрные брови и румянец во все щёки – кровь с молоком.

– Вы случайно не из Ярославки? – спросил я её.

– Да, а вы как узнали?

– Да что-то родное показалось да знакомое.

– А я там не живу, редко бываю. У нас там церковь строят.

– На старом месте?

– Да нет. Может, помните наш магазин каменный?

– А как же.

– Так вот его надстроят, и храм будет. Приезжайте, посмотрите.

Но мне что-то уже не хотелось в Ярославку. Не колосится там рожь, не цветут на коврах сказочные цветы, нет Царевны и Иванушки-дурачка.