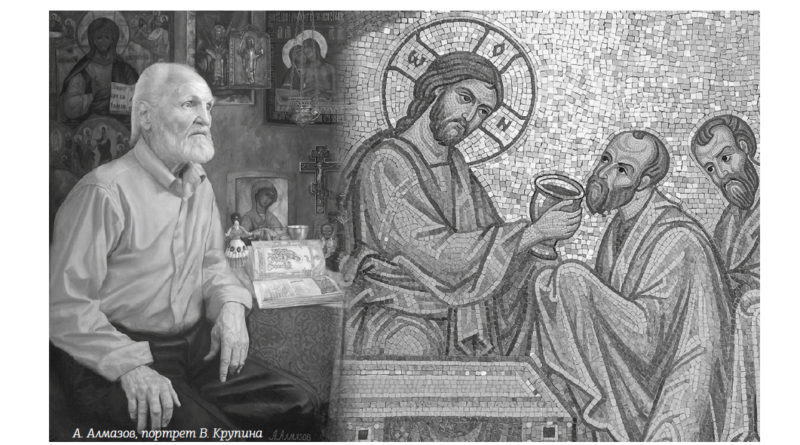

ГЛАВНОЕ ПРИЧАСТИЕ

Владимир Крупин

Помню из детства, когда кто-то хвастался, что хочет ехать в далёкие края, ему говорили: «Поедешь, небось, с печи на полати». Но мы, русские, по неистребимой страсти поглощать пространство ездили во все далёкие края. Вот и я, грешный, обколесил, обстучал колёсами по рельсам, облетел крыльями всю планету. Всё видел: и горькое, и сладкое, и красивое, и зазывающее, и аккуратное, и строгое, и экзотическое, и яркое – всего полно во всех краях. Так отчего же единственным моим желанием было и остаётся одно: замереть на родине и упокоиться в той земле, где Господь вывел меня на Божий свет и по которой я ходил босыми ногами? Никакие знаменитые некрополи не заменят мне крохотного участка земли у нашей Троицкой церкви. Никакие мраморы, граниты не посоперничают с деревянным крестом, сделанным за полдня вятским плотником. А может, уже и поздно мечтать о такой Божией милости. Но я молюсь! Молюсь: упокой, Господи, меня на родине, дай, Господи, смерть мирную и непостыдную и доброго ответа на Страшном суде.

О, как отрадно будет моей душе, что оставленное ею тело будет постепенно сливаться с землёй родины. Конечно, не я первый говорю, что не всё ли равно, где быть похороненным, но всё кажется, что душе будет легче при прохождении мытарств, когда грешное тело будет там, где вышло на краткую земную жизнь. Ведь именно здесь, в этом селе, на его улицах, в его окрестностях, в лесах, на лугах, на реке, на первой покорённой вершине, Красной горе, я начинал жить. Мы были отчаянны, и вот я думаю: кто же, если не Господь, спасал нас? Только Он. Это только представить: Вовка Ведерников притащил несколько пачек патронов, и мы бросали их в пылающий костёр и ожерельем стояли вокруг огня. Трусили, но стояли.

Патроны начинали рваться. Это же Господь запрещал пулям лететь в нас, а мы-то думали, что это мы такие смелые.

А сколько раз подстерегала нас смерть на реке! По ней сплавлялось, это я потом узнал, по сто пятьдесят тысяч кубометров леса ежегодно. Представить это невозможно. Сплав был молевой, брёвна плыли вольно, застревали на перекатах, заиливались, ложились на дно. Жарким летом вода скатывалась быстро, лес в верховьях застревал, и тогда как раз напротив Красной горы делали затор, перегораживали реку, брёвна напирали, копились, кострились, как торосы, и эта запруда поднимала воду. Сам же затор тянулся на полтора-два километра. По нему ходили на ту сторону. Но наступал день, когда затор нужно было разбирать. Рубили стальные канаты – затор стоял. Тогда закладывали аммональные заряды, всех прогоняли подальше и поджигали бикфордов шнур. Взрывы были такой силы, что брёвна летели, как спички из открытого коробка, если по нему снизу поддать рукой. Затор начинал поддаваться и уходить. Было особой доблестью бежать по мокрым брёвнам, несущимся в кипящей, коричневой от сосновой коры воде, на тот берег. И обратно. Что нас уберегало? Босые, плохо одетые, худые, но весёлые и счастливые. А с каких деревьев мы пикировали, с каких высоченных обрывов кидались зимой на лыжах!

А ещё мы мечтали о дальних странах. Мы же знали, что они есть, что есть города, железные дороги, большие самолёты, моря и океаны. Мы жадно читали книги. Слава Тебе, Господи, телевидения не было в нашем селе, это значит, что мы вырастали без его хамского вмешательства в наше сознание. А книги были хорошими – вот главное. Не было, к нашей печали, религиозной литературы, но уверен, что её заменяла молитва за нас наших ещё до революции выросших дедушек и бабушек.

После ночной службы у Гроба Господня я вышел из храма и шёл по Скорбному пути. Не было никого, Иерусалим спал. От моей рубашки ещё пахло сладким ладанным дымом, на душе было спокойно. Вот, думал я, свершилось главное событие моей жизни – я причастился у Гроба Господня. Что бы теперь ни было, это причастие со мною. Так думал я, что прожил главный день жизни. Но ещё прошло время, и я прочёл у отцов Церкви, что главный день земной жизни человека – это день его земной смерти, окончание земного сна, переход в жизнь вечную. То есть он у всех нас ещё впереди.

А пока – вечерний свет. Вечеров каждого дня бывает в жизни очень много, тысячи, а вечер жизни всего только один. Помню, набегавшись, наигравшись досыта, даже измучившись в беготне, мы садились на Красной горе и говорили. Не хотелось расходиться. Солнце уходило в тёмные заречные леса, становилось тихо и прохладно. Потом я прочёл об этих минутах, что чуткие души слышат, как плачет умирающий день.

Конечно, я буду плакать перед смертью: я так много свершил плохого, так многих обидел, столько принёс родным и близким огорчений, что буду просить всех о прощении. А главное – Господа. Это Его я обижал, Его распинал своими грехами. Но то, что человек приходит ко Христу, – это главное дело жизни. Отсюда и смысл её – спасение души. Только бы при последнем издыхании причаститься Святых Таин Христовых, только бы успеть сказать: «Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем».

Алёшино место

В нашей церкви долгие годы прислуживал батюшке Алёша, одинокий и, как казалось, несчастный горбун. Ему на войне повредило позвоночник, его лечили, но не вылечили. Так он и остался согнутым. Ещё и одного глаза у него не было. Ходил он круглый год в валенках, жил один недалеко от церкви, в боковушке, то есть в пристройке с отдельным входом.

Он знал наизусть все церковные службы: литургию, отпевания, венчание, крещение, был незаменим при водоосвящении, всегда точно и вовремя подавал кадило, кропило, выносил свечу, нёс перед батюшкой чашу с освящённой водой – одним словом, был незаменим. Питался он раз в сутки, вместе с певчими в церковной сторожке. Казалось, что он был нелюдим, но я свидетель тому, как при крещении деточек озарялось радостью его лицо, как он улыбался венчающимся и как внимательно и серьёзно смотрел на отпеваемых.

Я ещё помнил то время, когда Алёша ходил бодро, выдвигая вперёд правое плечо, и казалось, что всегда, неутомим и бодр, будет служить, но нет, во всём Господь положил предел, Он милостив к нам и даёт отдохновение: Алёша заболел, совсем занемог, даже ходить ему стало трудно, не то что служить, и он поневоле перестал помогать батюшке.

Никакой пенсии Алёша не получал, даже и не пытался оформить её. Деньги ему были совсем не нужны. Он не пил, не курил, носил одну и ту же одежду и растоптанную обувь. Никакие отделы социального обеспечения о нём и не вспомнили. А вот военкомат не забыл. К праздникам, и в том числе ко Дню Победы, в храм приходили открытки, в которых Алёшу поздравляли и напоминали, что ему надо явиться за получением наград. Присылали талоны на льготы на все виды транспорта. Но Алёша никуда не ходил и ничем не пользовался. Кто его видел впервые, дивился на его странную, нарушающую, казалось, порядок фигуру, но мы, кто знал его давно, любили Алёшу, жалели, пытались заговорить с ним. Он отмалчивался, благодарил за деньги, которые ему давали, и отходил. А деньги, не вникая в их количество, тут же опускал в церковную кружку.

Мы видели, как тяжело он переживал свою немощь. С утра с помощью двух костылей притаскивал себя в храм, тяжело переступал через порог, хромал к скамье в правом притворе и садился на неё. Место его было напротив Распятия. Алёша сидел во время чтения часов, литургии, крещения, венчания и отпевания, если они бывали в тот день, а потом уже уползал домой. Певчие жалели его и просили батюшку, чтобы Алёша обедал с ними. Конечно, батюшка разрешил. Да и много ли Алёша ел: две-три ложки супа, полкотлеты, стакан компоту, а в постный день обходился овсяной кашей и кусочком хлеба. Иногда немного жареной рыбки, вот и всё.

Во время службы Алёша шептал вслед за певчими, дьяконом и батюшкой слова литургии, вставал, когда выносили Евангелие, причастную чашу, когда поминали живых и усопших. Стоя на службе, я иногда взглядывал на Алёшу. Его, будто траву ветром, качало словами распева молитв: «Не надейтесь на князи, на сыны человеческия», «Заповедей Блаженства», «Херувимской», и, конечно, он вместе со всеми, держась за стену, вставал и пел «Символ веры» и «Отче наш». Я невольно видел, как он страдал, что не может встать на колени при выносе чаши со Святыми Дарами, при начале причащения.

Когда кончалась служба, батюшка подходил после всех к Алёше и благословлял его крестом.

А ещё у нас в храме была такая бойкая старуха тётя Маша. Очень она была непоседлива. Но и очень богомольна. Объехала много святых мест и продолжала их объезжать.

– Да разве это у нас вынос плащаницы? – говорила она. – Вот в Почаевской лавре – там это вынос, а у нас как-то обычно. А что такое у нас чтение Андрея Критского? Пришли четыре раза, постояли, разошлись. Нет, вот в Дивеево, вот там – это да, там так продирает, там стоишь и рыдаешь. А уж Пасху надо встречать в Пюхтице. Так и возносит, так и возносит. А уж на Вознесение надо в Оптину. Вот где благодать. Там же и в Троицу надо быть. Сена накосят – запахи!..

Когда Алёша был в состоянии сам ездить, она его упрекала, что он не посетил никаких святых мест, а мог бы – у него, фронтовика, льготы на все виды транспорта. Алёша только улыбался и отмалчивался. Думаю, что он никак не мог оставить службу в храме. А она у него была ежедневной. Даже в те дни, когда не было литургии, Алёша хлопотал в церковной ограде, помогал сторожу убирать двор, ходил за могилками у паперти. Тогда Маша, решив, чтоб зря не пропадали Алёшины льготы, стала брать у него проездные документы. Поэтому, конечно, она так много и объехала. А уж когда Алёша совсем занемог, Маша окончательно взяла его проездные себе.

И вот Алёша умер. И как-то так тихо, так умиротворённо, что мы и восприняли очень спокойно его кончину. Я пропустил два воскресенья, уезжал в командировку, потом пришёл в храм, и мне сказали, что Алёша умер, уже похоронили. Я постоял над свежим золотистым холмиком его могилы, помолился и пошёл поставить свечку за его поминовение.

Пришёл в храм, а на месте Алёши сидела Маша.

– Наездилась, – сказала она мне. – Буду на Алёшином месте сидеть. Теперь уж моя очередь.

Потом какое-то время я долго не был в храме, опять уезжал. А когда вернулся и пришёл на службу, на Алёшином месте сидела новая старуха, не Маша. Оказывается, и Машу уже схоронили. И Алёшино место освободилось для этой старухи.

– С Алёшиного места – прямо в рай, – сказала она.

Часто я вспоминаю Алёшу. Так и кажется иногда, что вот он выйдет со свечой, предваряя вынос Евангелия, или сейчас поднесёт кадило батюшке, будет стоять, серьёзный и сгорбленный, при отпевании, и как же озарится его измученное, сморщенное лицо, когда «во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа» будет трижды погружаться во святую купель окрещаемый младенец.

Русский стиль

Как и всякий другой, русский стиль имеет историю вопроса. Сама русская история создавала основу его, христианство его одухотворило. Историков древности, со страхом и любопытством бросающих взор на славянские земли, прежде всего изумляло отношение славян к смерти. Пушкин не случайно взял одним из эпиграфов слова Средневековья о нас: «Там, где дни облачны и кратки, родится племя, которому не больно умирать».

Это отношение к смерти, которое есть вообще главное в жизни человека и нации, и выделяет русский стиль из других. Наша, русская, жизнь не здесь, она в Руси Небесной. Но это не значит, что русский стиль предполагает пренебрежение к жизни земной, нет. Земная жизнь есть пропуск в жизнь небесную. Чем выше качества души, тем выше она вознесётся. Такие рассуждения, подкреплённые примерами, становятся убеждением русского художника и питают в его нелёгкой дороге.

Русский стиль вообще вряд ли связан с каким-либо именем. Он – дело соборное. Другое дело – инославные. Ходжа Насреддин, Шехерезада, Хайям – вот Восток. Акутагава – Япония, Лао Шэ – Китай, Фолкнер – одна Америка, Хемингуэй – другая, а третьей и не доищешься, Сервантес, Лопе де Вега – Испания, Фейхтвангер – иудейство, Шолом-Алейхем – еврейство, Диккенс – католичество, Агата Кристи – Англия для всех и так далее. Где совпадает нация и её основная религия, где – нет, но стиль присутствует всюду. Деление религий, растаскивание их на секты, течения фундаменталистов, новаторов, традиционалистов и лжепророков вредят стилю, понижают его авторитет. Стиль готовит мировоззрение политиков, но политики у нас без мировоззрения, только с жаждой власти, отсюда все беды.

Образ жизни опять же глубоко национален, отсюда борьба русского стиля за его закрепление и продление. Индейка с яблоками на Рождество – вот и Англия, спагетти, да пицца, да капучино – Италия, но Россия – не пельмени с медвежатиной, её блюда многочисленны, русское обилие в еде предпочитало всегда гостей. Помещик Пётр Петрович Петух у Гоголя искренне сетует, что гости, перед тем как заехать к нему, по дороге перекусили. Помню по себе послевоенную нищету и голод, помню нищих, которые стеснялись войти в избу, если в ней обедали. Но обедавшие помнили о нищих. А обилие свадеб, крестин, поминок – все желанны за столом. Мы держимся за быт оттого, что в нём любовь к ближним и дальним.

Убивание, высмеивание космополитами вышивки гладью и крестиком, репродукции «Трёх богатырей» в колхозной столовой – всё это было убиванием русского быта и стиля. Вышивка – символ. Нет у девушки в руках иголки с ниткой – давай сигарету в пальцы. Соцреализм вроде бы и не отрицал национального, но оно было во многом картонной декорацией, ряженостью, привязкой к месту действия, а действие было одинаково везде: строительство неведомого светлого будущего. Стиль же предполагает следование за идеей, за периодами жизни, их ритмом и гармонией. Стиль в семидесятилетних испытаниях сохранялся в мечте о нём. Вырастая в сороковые, пятидесятые и так далее годы, мы ведь не только «Битву в пути», да Полевого, да Паустовского читали. Одна русская сказка, одна застольная русская песня перевешивала всю тяжесть соцреализма. Нерусская культура для России как кукуруза, сеявшаяся по приказу за полярным кругом, – всё равно вымерзнет, сама вымерзнет, даже времени на возмущение ею не надо тратить.

А ещё повезло в тяге по русскому стилю, что в шестидесятые хлынуло на нас обилие иностранной литературы, неплохой, кстати. Но как ни хорош Фицджеральд, а до Гончарова, например, ему как до звёзд. То есть всё мы перемолотили, Гамсуна оценили, Ремарком побаловались, а мало их для русского, который уже прочёл «Как ныне сбирается вещий Олег», или «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спалённая пожаром…», или «По небу полуночи ангел летел…» Для русского, даже неверующего, но просто любящего Россию, нет сомнений, что Господь был в России. И как иначе после Тютчева: «Утомлённый ношей крестной, всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя».

Ведь если русский стиль был, а он был, существовал, то он и есть, он действует, он живёт хотя бы в тоске по нему. Отсюда желание возврата к нему, отсюда обязанность русского художника его продолжать.

Проживать историю или жить в цивилизации? Но я никуда не денусь, я живу в цивилизации, но как писатель я живу историей. Я вхожу в общество потребителей, я просто обязан жить сегодняшней русской жизнью. Но надо видеть в бегущем времени проблески, пусть даже и гаснущие, вечности. Прогресс демократии вижу в одном – в прогрессе разврата, насилия, пошлости, в их агрессивности, в их лихорадочном румянце, в желании заразить всех.

Господа иностранцы никогда не поймут России, и не надо им ничего объяснять. Кое-что понимают те, кто понимает чувством, а всякие изыскания о России, об иконе и топоре – болтовня для сытых, справка для ЦРУ. Другое дело – люди, полностью, по силе своей любви к России начинающие ей служить: Востоков и Даль, Бодуэн де Куртенэ… Здесь пунктик, когда ненавидящие Россию всегда вопят о частичках нерусской крови в Пушкине, Лермонтове и так далее. Дело разве в крови? Дело же в любви к России, а значит, к православию. Но вообще для иностранцев мы непостижимы. Прости, Господи, я не видел никого глупее и самоувереннее американцев. Вспомним к случаю и князя Волконского. В лекциях по русской истории и культуре, читанных в Америке, он замечает, что, заставь иностранца говорить о России, и он непременно сморозит глупость. В массовой культуре нет русского стиля, есть его знаки: «посидим, поокаем», рубаха навыпуск, присядка, калинка-малинка, казачок… Но стиль – не этнография в костюме и рисунке танца, это образ мыслей.

Но снисходительно взглянет на наши доводы в защиту русской культуры демократ-неозападник: «Как ни кричите вы, русские, о своём самобытном пути развития, а вышло-то всё по-нашему. Всякие ваши веча, да земства, да совестные суды – побоку! Приучили же вас к парламентам и спикерам, и никуда вы не делись. И префекты, и плюсквамперфекты, и мэры, и мэрии, и федеральность всякая уже хозяйничает в России. Ну кинем вам кость, дадим Думу, так это всё то же наше, западное, иначе только названное. И выборы сделаем, какие хотим, так что можете не голосовать, командовать будем мы. И в экономике будете хлебать нашу кашу, будете всю западную заваль потреблять за большие деньги. И в образовании будем вас окорачивать, своих выучим, вашим – шиш. Деньги в красный угол поместим, молитесь. Всё будем мерить на деньги. Культура только наша, то есть низкопробная, массовая, все сюжеты кино и театра – о деньгах, насилии, роскоши, погоне за удовольствиями. Вся трагедия индейцев Северной Америки стала основой боевиков, вся история Европы – сюжетом для развлекательных фильмов, так же поступим и с русской историей. Ивана Грозного сделаем чудовищем, Петра – героем-реформатором, Екатерину – самкой, Павла – недоумком, Ломоносова – драчуном и пьяницей, Пушкина – волокитой, остальных соответственно. Посмотрят дети и взрослые десятка два лет, так и будут представлять русскую историю – в наших картинках.

Это нам решать, что русским пить и есть, что любить, кого выбирать, что носить, за кого воевать, русские сами не способны ни к чему. Правда, мы ни разу со времён царя Гороха не дали русским быть в своей стране хозяевами, но нам лучше знать, кому верховодить в России…»

Так примерно говорят русским демократы нового толка. Западный путь развития во всём, куда ни глянь. «Мы победили, – кричат они, – значит, мы сильнее, значит, наша идея жизнеспособней».

Но так ли?